Im ehemaligen Jugoslawien galt es als eines der besten Hotels in der Teilrepublik Bosnien-Herzegowina. Heute fallen die Bewertungen über das Hotel »Tuzla« auf Onlineportalen eher bescheiden aus. Am Eingang befindet sich eine elektrische Drehtür, die allerdings außer Betrieb ist. Um in das Gebäude zu gelangen, muss man eine Tür nebenan öffnen, mit der Hand.

Im ersten Stock des Hotels befindet sich das Büro von Marina Rajner. Sie sitzt vor ihrem Bildschirm, auf dem ein kleiner Zahnstocher mit der jugoslawischen Flagge befestigt ist. Sie zeigt auf die Fahne und sagt entschieden: »Das war ein richtiges Land. Nicht so wie das Chaos, in dem wir heute leben.« Neben ihrem Computer steht ein Kalender, in dem jüdische, muslimische, katholische und serbisch-orthodoxe Feiertage markiert sind. »Die meisten Juden in Tuzla leben in gemischten Ehen«, sagt sie, »wir feiern also sehr oft.«

Marina Rajner arbeitet im Hotel Tuzla als Sekretärin der Direktorin Amalia Simic. Beide sind Jüdinnen. Rajner ist Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Tuzla. Sie scherzt: »Wenn es ums Hotel geht, ist sie die Chefin. Wenn es aber um die jüdische Gemeinde geht, dann habe ich das Sagen.«

Herkunft Rajner wurde 1954 in Sarajevo geboren. Wenige Monate nach ihrer Geburt zog die Familie nach Tuzla, wo Rajner seitdem lebt. Ihr Vater trat dort eine Stelle als Psychotherapeut an. Die erste Sprache ihres Vaters war Deutsch, die ihrer Mutter Russisch.

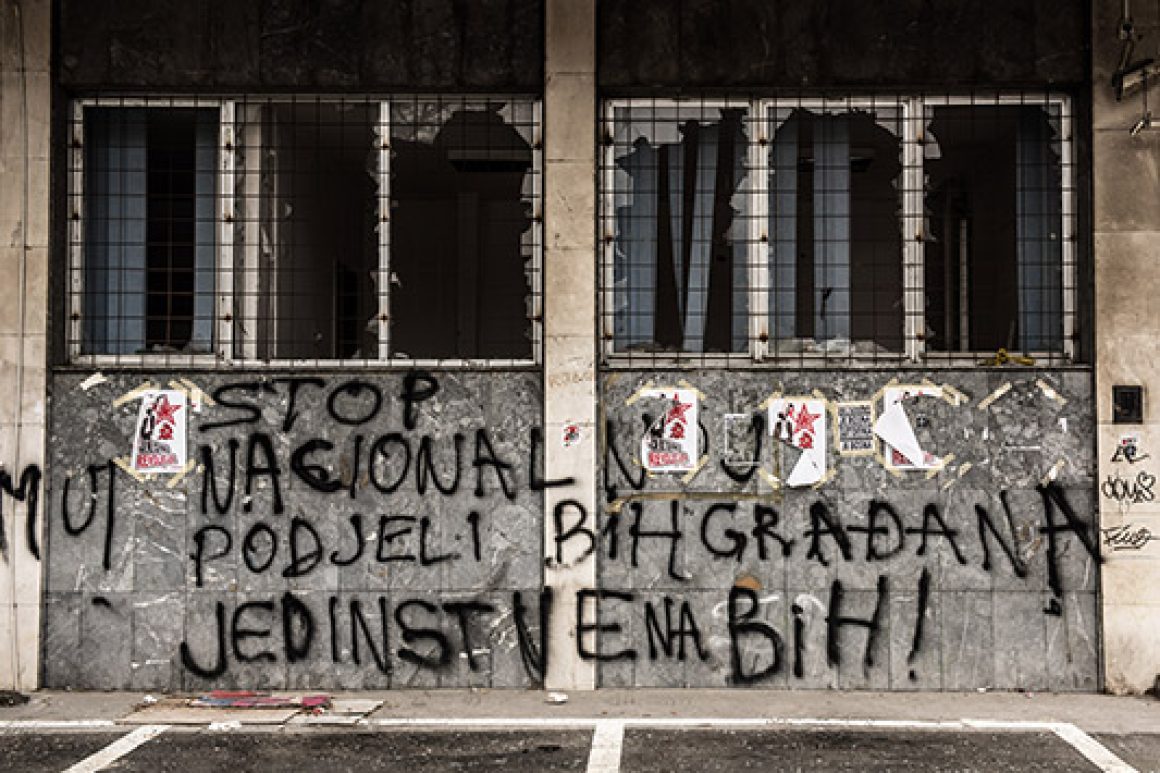

Drei Amtssprachen gibt es in Bosnien-Herzegowina: Bosnisch, Kroatisch und Serbisch. Sie unterscheiden sich kaum voneinander, sollen aber in der ethnisch segregierten Gesellschaft Bosnien-Herzegowinas zeigen, zu welcher Gruppe man gehört. Davon hält Marina Rajner wenig: »Ich bin keine Bosniakin, Kroatin oder Serbin. Ich bin Bosnierin.«

Seit dem Krieg in den 90er-Jahren ist das Verhältnis zwischen Muslimen, Katholiken und orthodoxen Christen im Land angespannt. Die jüdische Minderheit hat sich im Krieg auf keine Seite gestellt und wird von keiner nationalen Gruppe besonders angefeindet.

Doch in Bosnien-Herzegowina werden viele Posten nach ethnischem Proporz zwischen Bosniaken (bosnischen Muslimen), bosnischen Kroaten und bosnischen Serben verteilt. Angehörige von Minderheiten und Kinder von gemischten Paaren haben daher keinen Zugang zu bestimmten Positionen. Zum Beispiel können sie nicht Staatspräsident werden. Das Amt wird immer kollektiv von einem Bosniaken, einem Kroaten und einem Serben besetzt.

Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Jakob Finci, und der Vertreter der Roma im Land, Dervo Sejdic, legten vor einigen Jahren dagegen Klage ein beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Sie bekamen im September 2009 Recht, doch geändert hat sich nichts. Wer sich nicht als Bosniake, Kroate oder Serbe definiert, bleibt weiterhin ausgeschlossen.

Trotz dieser Praxis trat kürzlich das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) mit der Europäischen Union in Kraft. Kritiker wenden ein, dass Bosnien-Herzegowina den Warteraum für die EU betreten darf, ohne Reformen anzugehen.

Gemeindeleben Im Hotel Tuzla befinden sich auch das Zentrum der jüdischen Gemeinde der Stadt. Es ist ein kleiner Raum, vielleicht 20 Quadratmeter groß. Dort finden Versammlungen und religiöse Feierlichkeiten statt. Kein Schild verweist darauf, um welchen Raum es sich handelt. Und auch im Internet findet man keine Adresse der Gemeinde. Marina Rajner erklärt: »Ich bringe kein Schild an, damit nicht wieder ein betrunkener Bekloppter auf die Idee kommt, dort einen Sprengsatz reinzuwerfen.«

Ein aus dem Gefängnis entlassener ehemaliger Soldat hatte vor vier Jahren im alten Gemeindezentrum einen Sprengsatz gezündet. Rajner betont, dahinter stehe aber kein antisemitisches oder islamistisches Motiv: »Er hat die Bombe nicht gezündet, weil dort das Zentrum der jüdischen Gemeinde war, sondern weil er ein betrunkener Vollidiot mit Kriegstraumata war.«

Besonders schade findet Rajner den Verlust des alten Standorts nicht: »Der Raum war hässlich, und man musste viele Treppen steigen. Das schaffen etliche Gemeindemitglieder nicht mehr, denn das Durchschnittsalter ist sehr hoch.«

In Tuzla und Umgebung leben 129 Juden. Eine Synagoge gibt es nicht. Das Gemeindezentrum wird nicht als Betraum genutzt, und es gibt am Schabbat auch keinen Gottesdienst. Einmal im Jahr, zu Pessach, kommt ein bosnischer Rabbiner aus Jerusalem angereist. Marina Rajner betont: »Beten kann man auch zu Hause, und die meisten Juden in Tuzla sind nicht sehr religiös. Es besteht einfach kein Bedarf, regelmäßig Gottesdienste abzuhalten.«

Neben dem hohen Alter der Gemeindemitglieder und betrunkenen Soldaten könnten allerdings aktuelle Entwicklungen das jüdische Leben in Bosnien-Herzegowina gefährden.

Am 27. April kam es in Zvornik, etwa 40 Kilometer östlich von Tuzla, zu einem islamistischen Anschlag. Der 24-jährige Nerdin Ibric parkte sein Auto vor der Polizeistation des Ortes. Als er darauf hingewiesen wurde, dass dort Parkverbot sei, packte er eine Pumpgun aus, schrie »Allahu Akbar« und eröffnete das Feuer. Er tötete dabei den 48-jährigen Polizisten Dragan Duric, bevor er von anderen Polizisten erschossen wurde.

Nerdin Ibric ging in Zvornik zur Schule und fiel lange Zeit nicht auf. Vor etwa einem Jahr veränderte er sich und begann, viel Zeit in Dubnica zu verbringen, einem kleinen Dorf zwischen Tuzla und Zvornik. Die Hügel über dem Dorf sind fest in der Hand von Islamisten. An solchen Orten wird in Bosnien auch für die Terrororganisation »Islamischer Staat« (IS) rekrutiert. Inzwischen sind Hunderte Bosniaken nach Syrien und in den Irak gegangen. Wie viele es genau sind, weiß niemand.

Entwicklungen Marina Rajner schaut besorgt auf diese Entwicklungen. Aber sie sagt: »Ich fühle mich nicht unsicher, weil ich Jüdin bin. Ich fühle mich unsicher als eine Bürgerin Bosnien-Herzegowinas.« Dem 24-jährigen Nerdin Ibric hätten die Islamisten »mit ihrer Ideologie das Hirn gewaschen«, schimpft sie. Aber mit den Muslimen in Tuzla habe das nichts zu tun. »Mein Schwiegersohn ist Muslim – soll ich jetzt etwa Angst vor ihm haben? Und soll meine Tochter Angst haben vor ihrem Ehemann?«

Im vergangenen Sommer während des Gazakriegs kam es in Sarajevo bei propalästinensischen Solidaritätskundgebungen vermehrt zu antisemitischen Äußerungen der Demonstranten. Tagelang hing über einer Brücke im Zentrum der bosnischen Hauptstadt eine riesige Fahne, auf der die Worte »Stop Genocide in Gaza« standen. Vielen in der Gemeinde war nicht wohl dabei. Dennoch winkt Marina Rajner ab, wenn sie nach dem Antisemitismus in Bosnien-Herzegowina gefragt wird: »Den gibt es überall. Hier ist er nicht schlimmer als woanders.«

Vor ein paar Monaten erhielt Rajner einen Anruf von der israelischen Botschaft in Belgrad. Man fragte sie, ob sie sich in Bosnien-Herzegowina sicher fühle. Sie war überrascht von dem Anruf, denn bisher hatte sie mit der Botschaft nicht viel zu tun gehabt. »Ich saß 1992 ein Jahr lang mit meiner dreijährigen Tochter und meiner kranken Mutter in einem Keller, weil um uns Granaten flogen«, erzählt sie. »Da hat die Botschaft nicht bei mir angerufen und gefragt, ob ich mich sicher fühle.«

Marina Rajners Tochter und ihr Schwiegersohn leben beide noch bei ihr zu Hause und finden keine Arbeit. »Würden sie nach Israel wollen, würde ich sie unterstützen. Aber sie würden aus wirtschaftlichen Gründen gehen. Wegen irgendwelcher Islamisten werden sie das Land sicherlich nicht verlassen.«