Österreichische Kriegsgefangene feiern in Sibirien Pessach, Soldaten der k.u.k. Armee beten an der Westmauer in Jerusalem, ein Militärrabbiner begeht mit Soldaten Simchat Tora an der Isonzo-Front. Das Wiener Jüdische Museum beleuchtet mit einer interaktiven Ausstellung die Rolle der »Untertanen mosaischen Glaubens« in der k.u.k. Monarchie im Ersten Weltkrieg sowie davor und danach.

Schätzungsweise eineinhalb Millionen jüdische Soldaten haben in den Armeen auf beiden Seiten gekämpft. Zu lesen ist etwa der Bericht, wie ein zaristisch-jüdischer Soldat einen am Boden liegenden Österreicher mit dem Bajonett töten will. Als dieser in seiner Todesangst das Schma Jisrael anstimmt, erstarrt der russische Glaubensbruder. Aber da es sich aus Sicht aller Mächte jeweils um einen Verteidigungskrieg handelte, war der Kriegseinsatz theologisch letztlich auch für die Rabbiner zu rechtfertigen.

Loyalität Allein in den österreichisch-ungarischen Streitkräften dienten rund 300.000 Juden, etwa 30.000 von ihnen fielen. Die meisten waren dem Kaisertum besonders loyal ergeben. Bereits 1867 hatten sie unter Kaiser Franz Joseph die vollen bürgerlichen Rechte erhalten. In Vitrinen sieht man zahlreiche Belege enger Verbundenheit: Torakronen aus dem Burgenland etwa, die mit einem großen Doppeladler geschmückt waren.

Wien galt vielen als das Neue Jerusalem. Juden waren hier ganz anders emanzipiert als etwa in Deutschland, wo sie vor allem konvertieren mussten, wenn sie Karriere im Staatsdienst machen wollten. Österreich war hingegen weltweit das erste Land, in dem bereits 1788 eine Militärpflicht auch für Juden eingeführt wurde. Im Gegensatz zur preußischen Armee konnten Juden beim k.u.k. Militär allerhöchste Ränge bis hin zum General erreichen. Der Anteil jüdischer Reserveoffiziere lag bei fast 20 Prozent! Nachdem in den ersten Kriegsmonaten viele Berufsoffiziere fielen, rückten die Reserveoffiziere rasch nach. Viele zogen begeistert für Kaiser und Vaterland ins Feld.

Anders als in Deutschland hat es in Österreich-Ungarn eine »Judenzählung« im Militär nie gegeben. Die k.u.k. Monarchie konnte sich solche Ressentiments nicht leisten, denn das Riesenreich war eine Ansammlung vieler Völker und Religionen. So kämpften etwa im Bosniaken-Regiment Juden und Muslime gemeinsam Schulter an Schulter gegen den Feind.

Pogrome Ein anderes Motiv für den jüdischen Einsatz in der k.u.k. Armee war die Sorge um die Verwandten in den russisch dominierten Gebieten, in denen es immer wieder zu Pogromen kam. Kosaken verübten schlimme Massaker an der jüdischen Bevölkerung. Bereits im ersten Kriegsjahr flohen Zehntausende galizische Juden nach Wien, Budapest und Prag. Rasch gegründete jüdische Hilfskomitees versuchten, die größte Not zu lindern. Vor allem die Wiener Juden konnten kaum verstehen, dass eine aufgeklärte Nation wie Frankreich mit dem erzreaktionären zaristischen Russland eine Kriegskoalition eingehen konnte. Noch bis 1917 warben österreichische bei amerikanischen Juden dafür, dass die USA doch aufseiten der Mittelmächte in den Krieg eintreten sollten, um gemeinsam gegen Russland zu kämpfen.

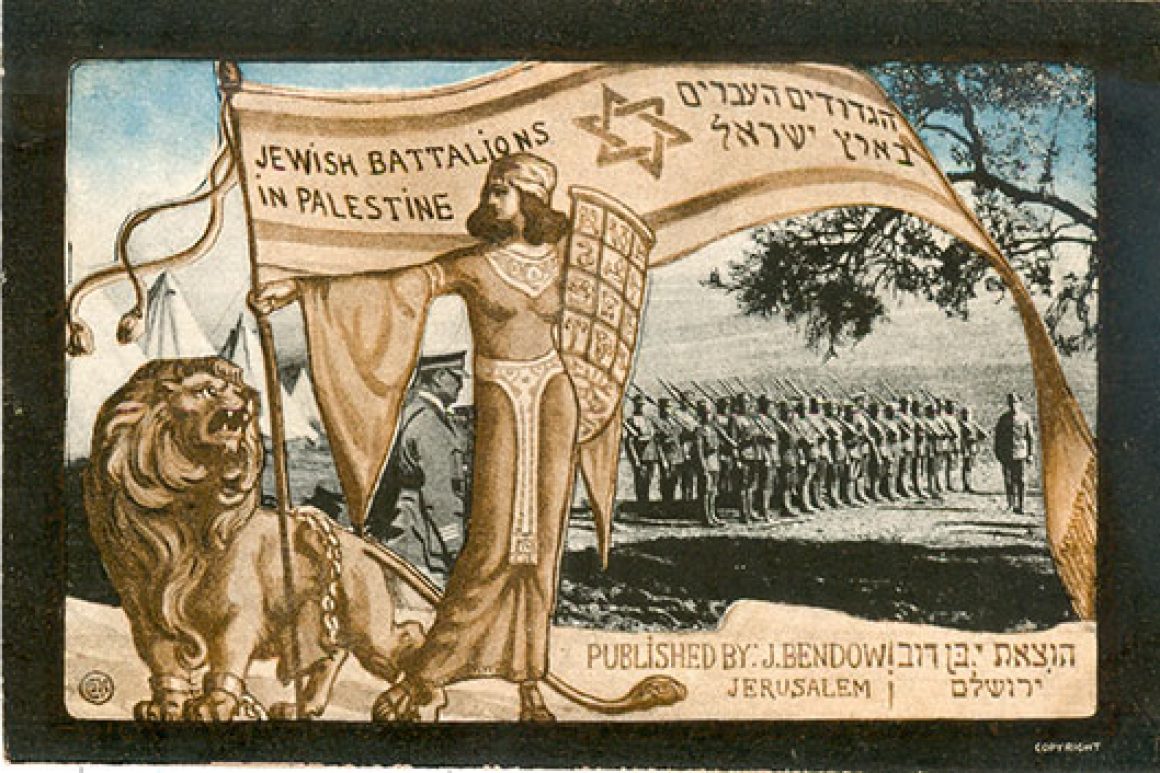

Für viele Juden war letztlich auch der Nebenkriegsschauplatz Palästina ein Grund, sich für die Monarchie aufzuopfern, denn der österreichische Kaiser galt geradezu als Schutzpatron der im Heiligen Land lebenden Juden. Allein in Jerusalem wohnten rund 50.000 österreichische Staatsbürger, fromme Galizier, die einst aus religiösen Gründen nach Eretz Israel gezogen waren.

Rund 600 Jahre nach den Kreuzzügen besuchte 1869 Franz Joseph als erster europäischer Kaiser wieder Jerusalem. Er kam als Pilger, nicht als Herrscher, und wurde von seinen jüdischen Untertanen freudig begrüßt – zumal er für die Kuppel einer Jerusalemer Synagoge eine sehr große Summe spendete. Ein ganzer Ausstellungsraum widmet sich dem österreichisch-jüdischen Engagement in Palästina.

Habsburg Das Zusammenbrechen der Habsburger Monarchie im November 1918 war für die jüdischen Untertanen eine Katastrophe, der »Weltuntergang« – so denn auch der Titel der Wiener Ausstellung.

Ende des Krieges nimmt auch in Österreich der Deutsch-Nationalismus und Antisemitismus stark zu. Der verlorene Krieg wird nun den Juden und ihrer vermeintlich angeborenen Feigheit angelastet. Antijüdische Karikaturen und Schmähschriften verbreiten sich rasch. Der Kaiser dankt ab, die Gemeinden sind verunsichert und orientierungslos. Vor allem junge Juden planen nun ein neues Leben in Palästina. Es entsteht eine völlig neue, von den Pfadfindern und der bündischen Jugend her geprägte jüdische Pädagogik im Sinne eines »Muskeljudentums«, das gegen das zum Teil auch antisemitisch geprägte Bild des Schtetl-Juden die Körperlichkeit in den Vordergrund stellt.

Man erklärt die Assimilation für gescheitert, die Jugend wendet sich mehrheitlich dem Zionismus, teilweise auch dem Sozialismus zu. Nicht wenige der k.u.k. Soldaten beteiligen sich nach dem Krieg am Aufbau der paramilitärischen Hagana. Später werden sie zu wichtigen Offizieren in der neuen israelischen Armee.

In Österreich selbst schließen sich die verbliebenen Weltkriegsveteranen 1932 zum Bund Jüdischer Frontsoldaten zusammen. Nicht mehr Kampf, sondern Völkerverständigung ist nun das Ziel. 1936 findet in Wien der Weltkongress jüdischer Frontkämpfer statt. Französische, amerikanische, deutsche und österreichische Soldaten halten gemeinsam eine Flaggenparade auf dem Zentralfriedhof ab und reichen einander die Hände. Zumindest auf jüdischer Seite versucht man, über alle Grenzen hinweg gegen den drohenden neuen Weltkrieg für den Frieden zusammenzuarbeiten.

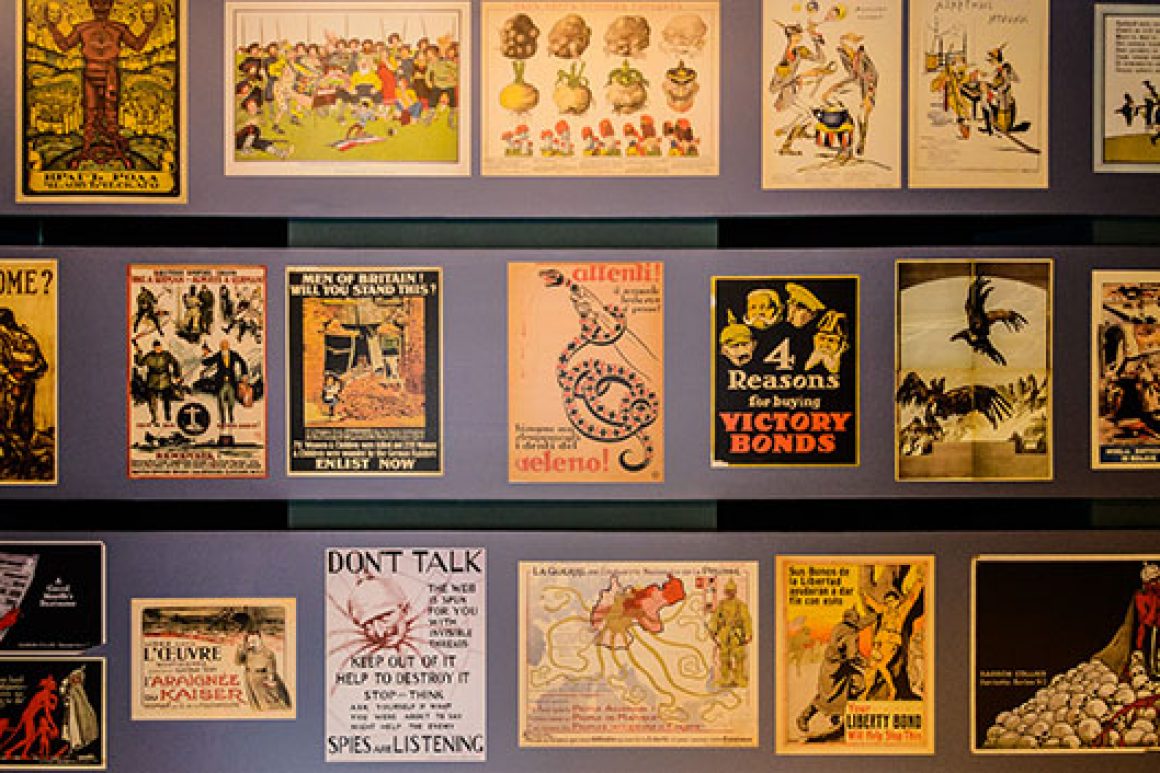

Die Ausstellung »Weltuntergang. Jüdisches Leben und Sterben im Ersten Weltkrieg« läuft noch bis zum 14. September im Jüdischen Museum Wien. Der Katalog dazu ist bei Styria Premium erschienen (242 S., 24,99 €).

www.jmw.at