Mit »Schindlers Liste« hat Steven Spielberg ihm ein Denkmal gesetzt: Oskar Schindler (1908-1974) gehört zu den bekanntesten Protagonisten des Zweiten Weltkriegs. Mit der Rettung von rund 1200 Juden vor dem Vernichtungslager ist er für viele ein Held. Gleichzeitig war er auch NSDAP-Mitglied und musste nach Kriegsende 1945 fliehen. Morgen jährt sich das Ende seiner Flucht zum 75. Mal.

»Er war mit seiner Frau und sieben der geretteten Juden auf dem Weg in die Schweiz«, erklärt der Historiker Arnulf Moser, der sich seit Jahren mit Schindler beschäftigt. Kurz nachdem dieser am Bodensee die Grenze von Deutschland zur Schweiz zwischen Konstanz und Kreuzlingen auf illegalem Wege überwunden habe, sei er festgenommen worden.

GEFÄNGNIS Das französische Militär habe Schindler in einem Konstanzer Gefängnis verhört, aber schließlich nach ein paar Wochen freigelassen. »Die Juden setzten sich für ihn ein«, so Moser. Mit seiner Frau Emilie habe er den Sommer dann in Konstanz verbracht, bevor es weiter nach Regensburg gegangen sei.

Die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ehrt den Unternehmer 1967 schließlich als »Gerechten unter den Völkern«.

Der Unternehmer habe viel Dankbarkeit von den von ihm geretteten Juden erfahren, sagt Journalist Tim Pröse, der das Buch »Jahrhundertzeugen. Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler« geschrieben hat. Hierfür traf er zahlreiche Zeitzeugen. Schindler habe nicht aus einer bestimmten Ideologie heraus gehandelt, sagt Pröse: »Er profitierte durch die Zwangsarbeiter sogar vom Aufstieg des Nationalsozialismus.«

WENDEPUNKT Der Wendepunkt sei mit dem Leid der Juden gekommen. Das habe er nicht mitansehen können, meint Pröse: »Er hat eine besondere Menschenliebe entwickelt.« Als »warmherzigen und eleganten Menschen« beschreibt etwa Bronislawa Horowitz-Karakulska ihren Lebensretter in einem Interview. Sie hat als 16-Jährige durch Schindlers Liste überlebt.

Doch Schinder sei auch ein Mensch mit vielen Schwächen gewesen, sagt Pröse: »Er war ein Lebemann, ein Schlitzohr - er liebte Frauen und Alkohol.« Das habe der US-Filmemacher Spielberg in seinem preisgekrönten Meisterwerk aus dem Jahr 1993 auch deutlich gezeigt. Sieben Oscars bekam das Holocaust-Drama mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Die Rolle von Schindlers Frau verkörperte mit Caroline Goodall eine eher unbekanntere Schauspielerin.

Pröse konnte Schindlers Witwe noch vor ihrem Tod 2001 treffen. Auch sie habe ihr Leben für die Rettung von Juden riskiert. Doch dies sei weitaus weniger bekannt. »Oskar war der Mann der großen Gesten.«

SÜDAMERIKA Gemeinsam ging das Paar nach ein paar Jahren in Deutschland nach Südamerika. In Argentinien versuchte Schindler sich als technischer Berater für den Einkauf von Industrieanlagen. Ein paar Jahre später trennten sich die beiden und Schindler kam alleine nach Deutschland zurück. Eine abermalige Karriere als Unternehmer scheiterte.

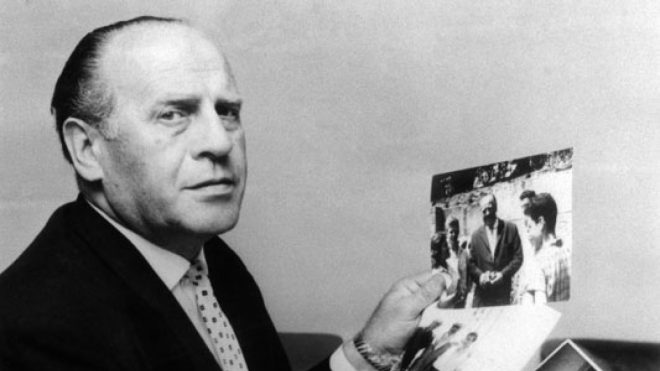

Ab den 1960er-Jahren verbringt er regelmäßig Zeit in Israel. Er besucht die Juden, die er durch seine Metallfabrik im von Deutschland besetzten Böhmen gerettet hat, indem er sie als für den Krieg wichtige Arbeiter auf einer Liste deklarierte. Schindler selbst stammt aus dem nahen Svitavy (Zwittau).

Die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ehrt den Unternehmer 1967 schließlich als »Gerechten unter den Völkern«, auch seine Frau trägt diesen Titel. Die Gedenkstätte erinnert an die Menschen, die während der NS-Zeit Juden gerettet und unterstützt haben. Zwei Jahre vorher bekommt Schindler das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen. 1974 stirbt er mit 66 Jahren in Hildesheim. Sein Grab steht auf dem Zionsberg in Jerusalem. Auf dem Stein steht: »Der unvergessliche Lebensretter 1200 verfolgter Juden.«