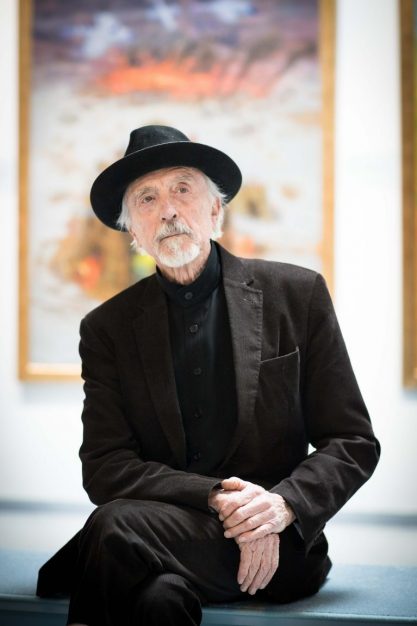

Für Arik Brauer gilt, was für alle Künstler in Österreich gilt: Man muss erst sterben, um berühmt zu werden in diesem Land – oder man schafft es im Ausland. Eine Legende in Österreich war Arik Brauer nach seinem Durchbruch in Paris bereits zu Lebzeiten. Jetzt ist er tot. Der Maler, Sänger, Tänzer, Bühnenbildner, kurz: Universalkünstler, starb am Sonntagabend im Kreis seiner Familie. Er wurde 92 Jahre alt.

»Ich war so glücklich mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit meiner Kunst und meinem Wienerwald«, soll er abschließend gesagt haben. Und weiter: »Aber es gibt eine Zeit, da lebt man, und es gibt zwei Ewigkeiten, da existiert man nicht.«

Israel Gelebt hat Arik Brauer. Erlebt hat er. Und existiert hat er. Als Arik Brauer 1951 mit dem Fahrrad Wien verließ, war er ein Student der Malerei. Einer, dem man Talent nachsagte – aber nicht mehr. Er malte, tanzte ein wenig, sang ein bisschen. Er radelte durch Afrika, durch den Nahen Osten.

Als er 1964 wieder nach Wien zog, hatte er in Israel im Künstlerdorf En Hod gelebt und gearbeitet, hatte seine Frau Naomi Dahabani, Tochter jemenitischer Juden, geheiratet, war mit ihr nach Paris gegangen, hatte dort vor allem als Sänger Karriere gemacht und war zum Liebling der Bohème geworden – und auch Wien hatte ihn nun lieb und nannte ihn ein Universaltalent.

Brauer gründete die Wiener Schule des Phantastischen Realismus mit.

Man feierte ihn als Maler, der die Wiener Schule des Phantastischen Realismus mitbegründet hatte, als Sänger und als Mitbegründer des politischen Austropop.

Arik Brauer schien es zu genießen, umgarnt zu werden, schien es zu mögen, dass man sich mit ihm schmückte. »Sie habn a Haus baut«, sang er da in einem seiner Lieder etwa, in dem er die Verbauung kritisierte – um dann aber selbst ein Haus zu bauen. Einen bunten Wohnbau, der im Vorbeigehen spontan gerne Hundertwasser zugeschrieben wird – weil er auch so aussieht.

Wien, das ist die Stadt, in der Arik Brauer letztlich seine größten Erfolge feiern sollte. Eine Stadt aber auch, die ihm die schlimmste Hölle auf Erden bereitet hatte.

Ottakring Arik Brauer wurde 1929 im Wiener Stadtteil Ottakring als Erich Brauer geboren. Ein Lümmel war er, der sich in dem berühmt-berüchtigten Arbeiterviertel, damals ein Bollwerk der Sozialisten in Wien, in den Gassen herumschlug. Ein Rüpel, ein Lausejunge, ein Schlitzohr, ein Rotzlöffel. »Wer als Kind Mitglied einer Bubenbande war, kann ohne Illusionen ins Erwachsenenleben treten«, sagte Arik Brauer einmal über diese Zeit. Und über Ottakring sagte er: »Dort, wo das Leben sein wahres Gesicht zeigt.«

Eine einfache Kindheit war das seinen Worten zufolge, mit kratzenden Kippen und Faustschlägen auf verlassenem Ödland – Straßengewalt, so selbstverständlich wie einfallsreich: etwa, wenn sie einem einen Bund Brennnesseln in die Unterhose packten. Einfache Verhältnisse, direkt, geradlinig, keine Schnörkel: Klo und Wasser auf dem Gang, enge Räume, eine Kohlenkiste als Bett, aber im Zimmer ein Konzertflügel und viel Musik. Sehr viel Musik. Und ein Zeichenblock in der Werkstatt seines Vaters.

Wenn Arik Brauer über diese Zeit sprach, dann wirkte es, als wäre es die unkomplizierteste Periode seines Lebens gewesen. Dabei herrschte Anfang der 30er-Jahre ein austrofaschistisches Regime. 1934 wurde geschossen in Wien und Ottakring, das war in diesem kurzen Bürgerkrieg einer der besonders hart umkämpften Bezirke.

familie Und inmitten all dessen: Arik Brauers Familie. Ariks Vater Simon »Simche« Brauer war der Spross einer tief religiösen Familie aus Wilna. Ein Schuhmacher, den es wegen der deutschen Literatur, wegen Schubert, vor allem aber wegen des Austromarxismus nach Wien gezogen hatte. Religion, die spielte keine Rolle im Hause Brauer in Ottakring.

Simon Brauer floh nach Riga und wurde dort in einem Konzentrationslager ermordet. Seine nichtjüdische Mutter versucht zu fliehen, der zurückgelassene Junge muss von da an den sogenannten Judenstern tragen.

Er arbeitet in der Tischlerei der Kultusgemeinde, schraubt Möbel für SS-Bonzen zusammen. Schließlich taucht er unter und versteckt sich in einem Schrebergarten auf dem Wilhelminenberg in Ottakring. Drei Monate nach Kriegsende wird er schließlich an der Kunstakademie aufgenommen. Jahrzehnte später, von 1986 bis 1997, wird er dort als ordentlicher Professor lehren.

Religion Er sei nie religiös gewesen, sagte Arik Brauer zu seinem 90. Geburtstag. Das Judentum war für ihn viel eher etwas Historisches als etwas Religiöses – »Teil meiner Zivilisation«, wie er es nannte. Und so verstand sich Arik Brauer in öffentlichen Auftritten immer als eines: als Jude.

Das aber in einer durchaus nicht unumstrittenen Art und Weise: Mit der FPÖ etwa forderte er einen Ausgleich. Im Zuge der sogenannten Liederbuchaffäre, als nach und nach rechtsextremistische Textpassagen aus Liederbüchern von Burschenschaften bekannt wurden, zu denen FPÖ-Mitglieder gehören, wiegelte Arik Brauer ab. Die Textzeile »wir schaffen die siebte Million« etwa bewertete er als Eingeständnis des Holocaust.

Als Gefahr machte er viel eher die Migration aus als Neonazis alter Schule – und das gefiel dem rechten Lager in Österreich. Dass die FPÖ-Minister 2018 nicht zu einer Gedenkveranstaltung anlässlich des Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen eingeladen wurden, nannte er einen »großen Fehler«.

Dass er die Migration als Gefahr sah, gefiel dem rechten Lager.

Zugleich aber war dann immer auch Brauers mahnende Stimme: »Oft wird eine harte Hand gefordert – einer, der durchgreift. Wer aber nie in einer Diktatur gelebt hat, kann sich das nicht vorstellen. Mörder, Sadisten und Folterknechte konnten sich da ausleben, es war eine Zeit der Lügner und Vernaderer. Eltern mussten ihre Kinder fürchten, Freunde ihre Freunde.«

bundeskanzler Das sagte er beim »Fest für Österreich«, als er 2018 von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache als Festredner geladen wurde.

»Ich werde bis an mein Lebensende malen«, sagte Brauer zuletzt einmal. Und er sang: »Mir san geburn für die Gruabn, holleroh; Des is ka Grund zum rearn; Mir zöhln bald von unten die Ruam, hollero; Aber heute leb ma guat und gern.«

Auf Hochdeutsch heißt das so viel wie: »Wir sind geboren für die Grube, das ist kein Grund zum Weinen, wir zählen bald von unten die Rüben, aber heute leben wir gern.« Nun ist es so weit. Arik Brauer hinterlässt zwei Töchter, die in seine Fußstapfen treten: die Sängerin Timna Brauer und die Schauspielerin Ruth Brauer-Kvam.