Es ist nur ein kleiner Anhänger auf einer behaarten Männerbrust. Beim genauen Betrachten dieses goldenen Amuletts mit den farbigen Punkten wird deutlich, dass es die Form einer Farbpalette hat. Auf diesen wenigen Quadratzentimetern Kunst von Eliyahu Fatal manifestiert sich ein Gedanke, der den ganzen Mittelmeerraum und Orient einbezieht und mit dem sich auch die aktuelle Ausstellung Yalla im Jüdischen Museum Hohenems (JMH) beschäftigt: die Idee, dass die bis heute enorm unterschiedlichen jüdischen Lebenswelten weltweit ohne ihre orientalische Einbettung nicht existieren könnten.

Das Jüdische ist mit dem Arabischen eng verzahnt, die gemeinsame und widersprüchliche Beziehungsgeschichte reicht bis in die präislamischen Stammesgesellschaften Arabiens zurück. So ist jüdisches Leben unter islamischer Herrschaft über die heutigen arabischen Länder im Nahen Osten (Maschrek), Nordafrika (Maghreb) und die Spanische Halbinsel (al-Andalus), im Osmanischen Reich oder unter dem Einfluss europäischer Kolonialinteressen weitreichend dokumentiert. Yalla fächert diese Geschichte vielschichtig auf und liefert Antworten auf Fragen, die schon seit Jahrzehnten im Raum stehen.

Reiche und umfassende Geschichte

Wie etwa, warum es dieser reichen und umfassenden Geschichte so schwerfällt, beide Zuschreibungen – arabisch und jüdisch – zusammenzudenken. Können sie sich auch in unserer heutigen Welt noch ineinander verschränken?

Museumsdirektor Hanno Loewy sagt: »Über arabische Juden zu sprechen, bedeutet heute zunächst einmal, einem gefährlichen Stereotyp entgegenzutreten: der Annahme, arabisch und jüdisch zu sein, würde sich gegenseitig ausschließen, ja hätte sich immer schon gegenseitig ausgeschlossen. Und die furchtbare Eskalation des Konflikts in den letzten Jahren und Monaten macht das nicht leichter.«

Die Geschichte beweist: Das Zusammenleben von Juden und Arabern ist möglich.

Die Ausstellung setzt bei einem wunden Punkt an, der aktueller und brisanter nicht sein könnte. Vordergründig scheint das Zusammenleben von Juden und Arabern kaum mehr möglich. Aber die Geschichte beweist etwas anderes. Wo ist also der Bruch festzustellen? Welche Rolle spielt der Staat Israel dabei?

Hanno Loewy führt aus: »Arabisch-jüdische Geschichte reicht mehr als 1500 Jahre zurück, und in Ägypten oder im Irak lebten Juden schon, bevor sich dort die arabische Sprache und Kultur ausbreitete. Als die Römer den Tempel zerstörten, lebte die Mehrheit der Juden schon längst in der Diaspora, und die Zentren jüdischer Kultur und Gelehrsamkeit befanden sich auch im Mittelalter nicht am Rhein, sondern in Ägypten und im Irak.«

Natürlich habe es auch unter islamischer Herrschaft Diskriminierung und Zeiten der Verfolgung gegeben. »Herrschaftsambitionen, auch in islamisch geprägten Ländern, suchen immer nach Sündenböcken für Probleme.« Aber der rechtliche Status und die soziale und kulturelle Teilhabe von Juden in arabischen Ländern sei generell stärker als im christlichen Europa gewesen.

»Die lokalen Bevölkerungen gegeneinander ausspielen«

Mit dem Kolonialismus und der Entstehung der arabischen, aber auch der jüdischen Nationalbewegungen im 19. Jahrhundert kamen neue Probleme: »Die europäischen Mächte begannen, die lokalen Bevölkerungen gegeneinander auszuspielen. Und die Nationalisten versuchten, eindeutige Identitäten zu erfinden. Und trotzdem: Juden waren bis in die 1920er-Jahre in vielen dieser Länder noch Teil dieser arabischen Nationalbewegungen, manche gehörten zu ihren intellektuellen und kulturellen Vorkämpfern.

Erst mit der israelischen Staatsgründung und der Vertreibung der Palästinenser wurden diese Hoffnungen unter der neuen Frontlinie begraben. Israel wurde zum Stachel im Fleisch, und die arabischen Nationalisten luden ihre Propaganda nun auch mit antisemitischen Stereotypen aus Europa auf.«

Laut Loewy soll man eines nicht vergessen: »Israel und die arabischen Juden wurden zum Spielball europäischer und amerikanischer Kolonialinteressen.«

Eine mehr als 1500 Jahre arabisch-jüdische Geschichte erzählt die Ausstellung sozusagen als Parallelhandlung zur europäischen Diasporageschichte, in kurzen Episoden im ganzen Haus. Zudem werden anhand sieben jüdischer Künstlerinnen und Künstler mit arabisch-jüdischer Familiengeschichte die Widersprüche dieser Identitäten und politischen Minenfelder erkundet.

Die Installation von Dana Flora Levy, Tochter eines ägyptisch-deutschen Paares sowie Künstlerin und Filmemacherin, ist dabei exemplarisch: Es ist eine Ode an die ägyptisch-jüdische Kultur, in der sich Zeugenaussagen, persönliche Dokumente von Levys Familie und Fragmente aus der Kairoer Geniza miteinander verbinden.

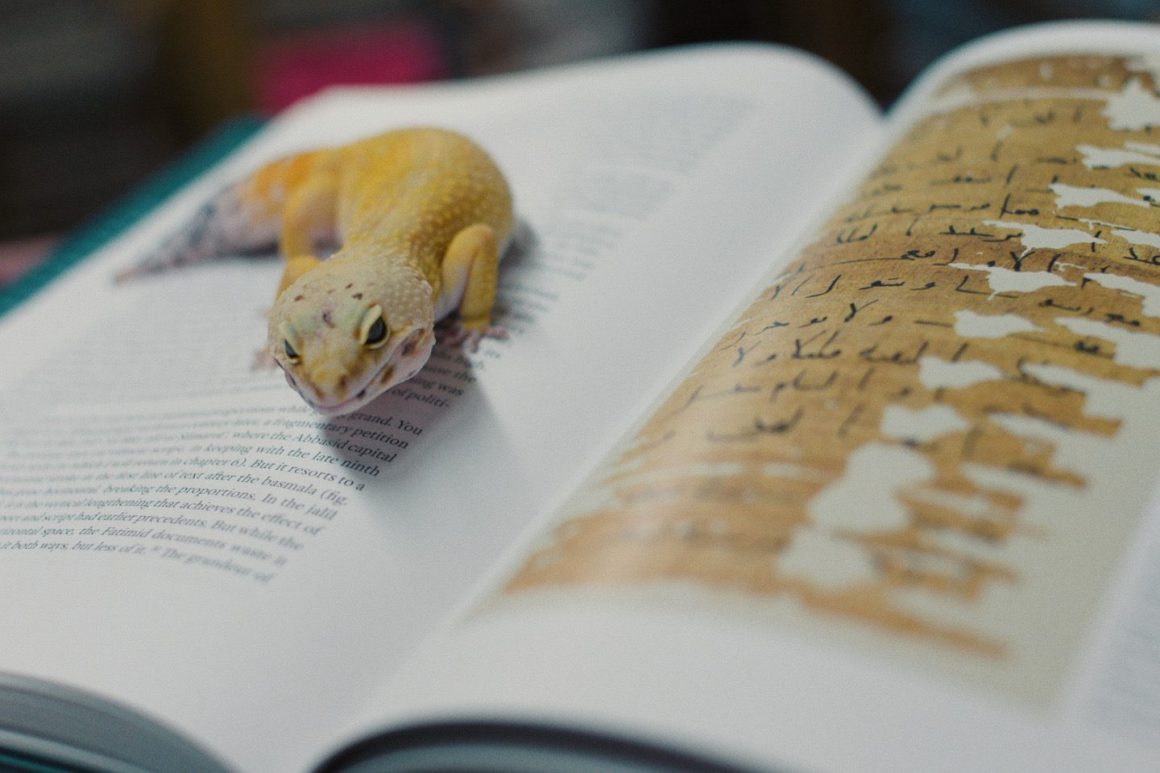

Das Konglomerat aus Dokumentarfilm und surrealistischen Elementen, Geschichte(n) und Überliefertem erzählt von Historikern und Familienältesten, gibt vielfältige Einblicke in eine untergegangene Lebenswelt. Während des filmischen Ablaufs kriechen Wüstenreptilien über Bücher und Dokumente hinweg. Sie symbolisieren eine uralte Kultur mit großer Widerstandskraft und passen sich an die Bedingungen einer fremden Landschaft an, ebenso wie es Juden über Jahrtausende in Ägypten gelungen war.

Widersprüche scharf und mit Ironie artikuliert

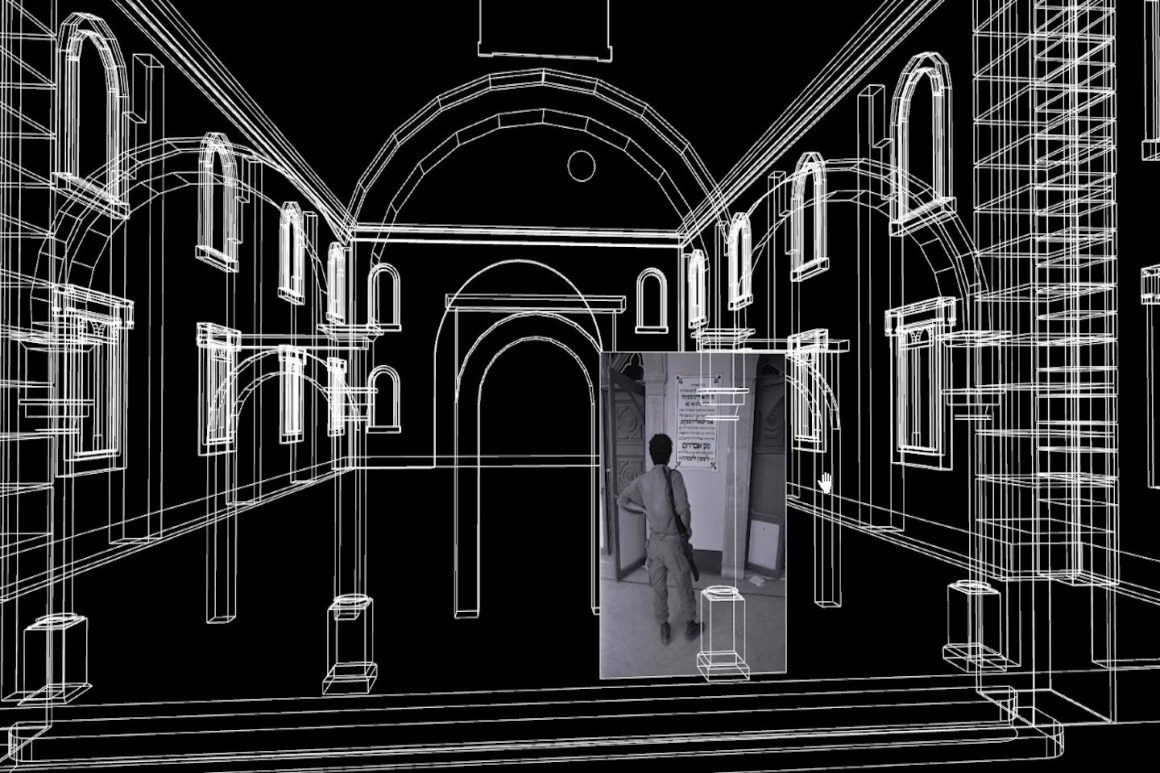

Auch Dor Zlekha Levy hat in seiner Arbeit über Beirut diese Widersprüche scharf und mit Ironie artikuliert. Seine Videoinstallation verwandelt die Erinnerungen eines israelischen Soldaten in Bilder einer Beiruter Synagoge, in der der Erzähler als Kind, geboren und aufgewachsen in Beirut, gebetet hat und die er als israelischer Soldat 1982 wiedersieht, halb zerstört durch ein israelisches Geschoss. Die Rekonstruktionsversuche im Bild rufen gegensätzliche Erinnerungen hervor und nehmen sie wieder zurück.

Hanno Loewy, der das Kuratieren der Ausstellung an seine Kollegin Anika Reichwald übertragen hat, findet diese Installation besonders eindrücklich: »Berührt hat mich von Anfang an die Intensität, in der jüdische Künstlerinnen und Künstler mit arabisch-jüdischer Familiengeschichte die Widersprüche dieser Identitäten und politischen Minenfelder erkunden und wie offen sie damit auch für andere Visionen des Zusammenlebens sind.«

Deshalb habe sich das Museum auch entschlossen, für dieses Ausstellungsprojekt vor allem mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenzuarbeiten, die irakischen, ägyptischen, marokkanischen und jemenitischen Hintergrund haben, auch wenn sie heute in Israel, den USA oder Europa leben.

Für Loewy, der das Museum schon seit 20 Jahren leitet, ist klar: »Es ist wahrscheinlich die schwierigste Ausstellung, die wir je gemacht haben.« Ein guter Freund in Tel Aviv habe ihn schon vor 30 Jahren in die inneren Widersprüche israelischer Identitäten und die »lange Zeit verleugnete arabisch-jüdische Kultur in Israel« eingeführt.

Arabisch-jüdisches Kulturerbe und Mainstream der israelischen Popkultur

Mittlerweile sei zwar das arabisch-jüdische Kulturerbe im Mainstream der israelischen Popkultur längst angekommen. Doch der Blick zurück zeigt, dass insbesondere Rhythmen, die sich auch in der frühen arabischen Poesie wiederfinden, die Musik in der arabischen Welt prägen – eine Tradition, die auch von der jüdischen Bevölkerung gepflegt wird.

All diese eigenen Rhythmen, Motive und Klänge sowie die Verwendung traditioneller Instrumente bilden eine gemeinsame musikalische Kultur, die auch Eingang in die bis heute bestehenden Liturgien sefardischer und misrachischer Gemeinden gefunden hat. Im frühen 20. Jahrhundert trugen jüdische Musiker zu einer Renaissance traditioneller arabischer Musik bei. Heute findet die Tradition arabisch-jüdischer Musik nicht zuletzt in Frankreich und Israel neue Anhänger.

Heute findet die Tradition arabisch-jüdischer Musik in Frankreich und Israel neue Anhänger.

Denn die größte jüdische Gemeinschaft Europas lebt in Frankreich und hat arabisch-jüdische Wurzeln. Hanno Loewy stellt den historischen Bezug her: »Frankreich hatte den algerischen Juden französisches Bürgerrecht gewährt, nicht aber den Muslimen Algeriens. Das machte sie in den Augen der algerischen Nationalisten natürlich verdächtig. Und diesen Konflikt haben die Migranten des Maghreb mit in die Pariser Vororte genommen. Das wird völlig übersehen. Weil wir immer nur über Israel reden.«

Wie wird es in Zukunft um die jüdisch-arabische Tradition bestellt sein? Loewy glaubt: »In der nächsten Generation entsteht auch Nostalgie nach einer verlorenen Welt. Das gibt es auch unter aschkenasischen Juden in den USA oder in Israel. Aber auch unter den arabischen Juden ist das spürbar. A-WA, eine jemenitisch-israelische Gruppe, begann zum Beispiel, wieder auf Arabisch zu singen. Andere Bands folgten. Und linke arabisch-jüdische Intellektuelle haben den Begriff ›arabische Juden‹ wirklich als Gegenmodell zur ausweglosen Eskalation des Konflikts entwickelt. Schon Martin Buber hat in den 30er-Jahren gesagt: ›Die jüdischen Siedlungen liegen nicht in Utopia, sondern in Arabien.‹ Aber aus seiner deutsch-jüdischen Perspektive hat er vergessen hinzuzufügen: Arabien liegt auch in Israel.« Und so stellt Loewy denn auch die These auf, dass der Konflikt andauern werde, solange Israel nicht akzeptiere, dass »es selbst auch ein arabischer Staat ist«.

Symbol für den Diskurs um kulturelle Aneignung

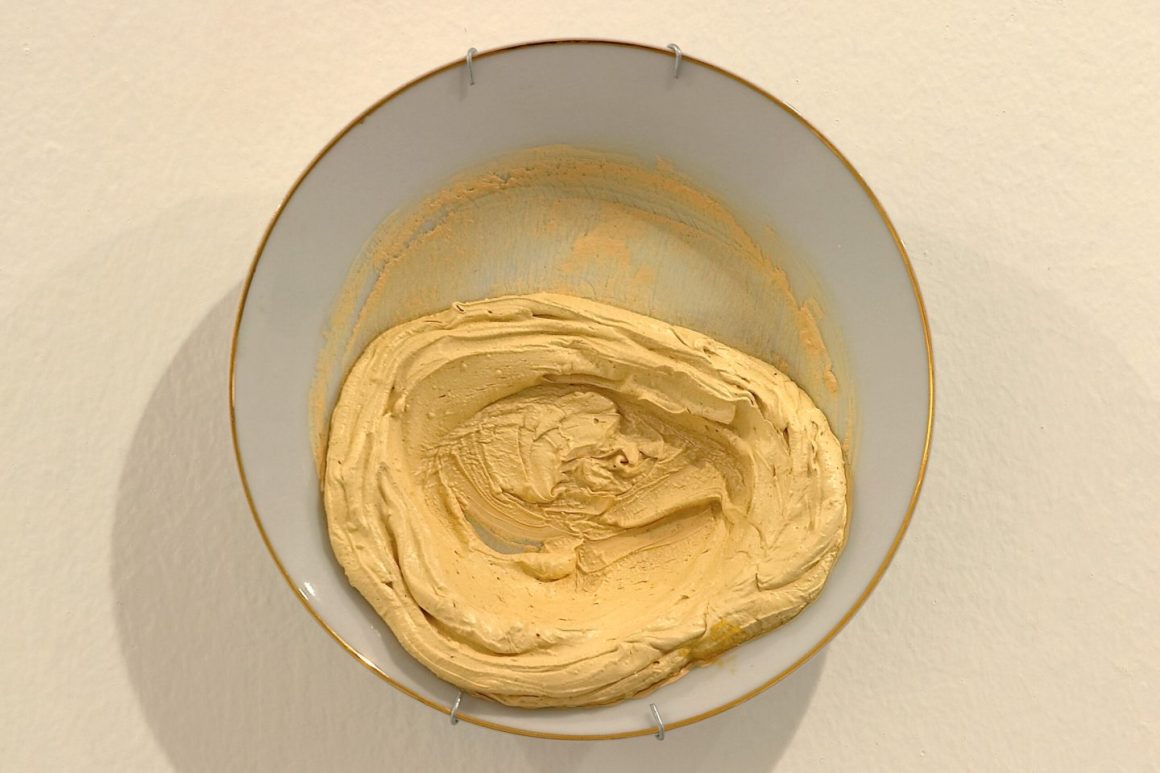

In der Zwischenzeit wird in Hohenems noch ein Teller Hummus gegessen – zumindest imaginär. Das vermutlich bekannteste Gericht aus dem Nahen Osten, ist ein Symbol für den Diskurs um kulturelle Aneignung, vereinnahmen doch verschiedene kulinarische Kulturen dieses Gericht für sich. So fragt sich der Künstler der Hummus-Installation, Eliyahu Fatal, auch genannt Eli Petel, der in Tel Aviv lebt und dessen Wurzeln mütterlicherseits auf geflüchtete Sefarden zurückgehen und väterlicherseits in den Irak reichen, was passieren würde, hinge man den Hummus-Teller zu Dekorationszwecken auf, wie es im aschkenasischen Kontext Tradition ist.

In jedem Fall gibt Yalla nicht nur Denkanstöße, sondern auch den Impuls, die arabisch-jüdische Geschichte als Gegenentwurf zu unversöhnlichen nationalen Identitäten neu zu bewerten.

Bis 24. August 2025 im Jüdischen Museum Hohenems