Es ist eine ehrgeizige Mission, die Abraham Radkin und seine Mitstreiter mit dem »Projekt Aladin« angetreten haben. Denn ihr Ziel ist kein geringeres als die Bekämpfung des Antisemitismus in der islamischen Welt. Ihre Waffen dafür sind: Bücher!

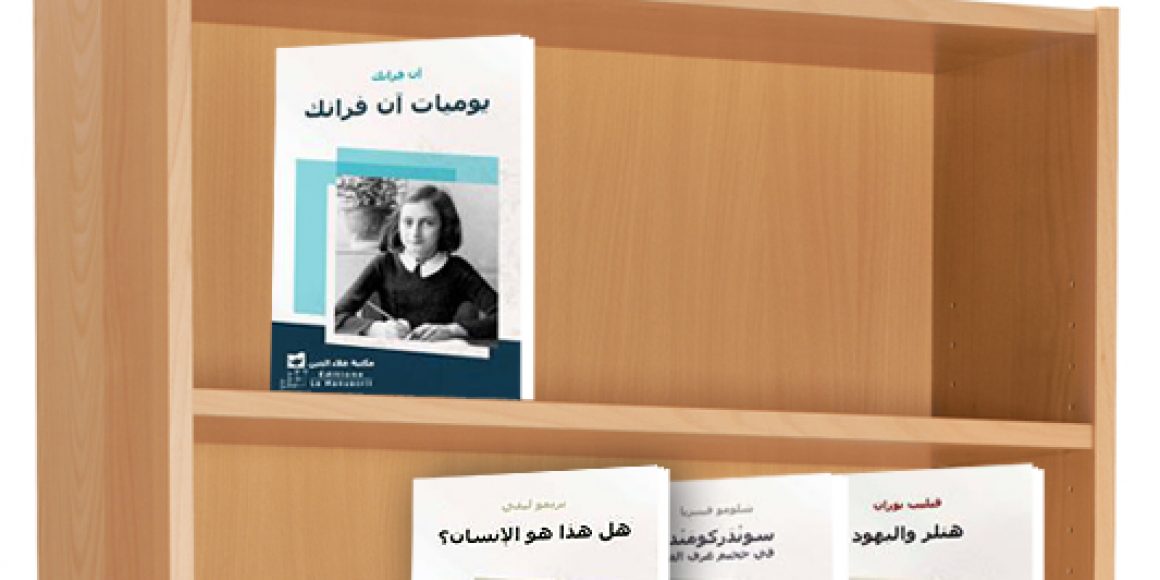

Das Übersetzerteam überträgt von Primo Levi über Anne Frank bis hin zu weniger bekannten Texten alles, was mit der Schoa zu tun hat, ins Arabische, Persische und Türkische. Damit wollen sie helfen, die in muslimischen Ländern verbreiteten Vorurteile gegenüber Juden abzubauen. Die übersetzten Werke werden später in eine virtuelle Bibliothek (www.aladdinlibrary.org) gestellt, wo sie für jeden zugänglich sind.

Ignoranz Abraham Radkin, der das Projekt ins Leben gerufen hat, hält den freien Zugang zur Schoaliteratur für unabdingbar für die Überwindung von Ignoranz und Intoleranz. »Um die Geschichte beurteilen zu können, muss man sie zunächst kennen«, erklärt er. »Deshalb stellen wir den Internetnutzern Texte zur Judenverfolgung in einer ihnen verständlichen Sprache zur Verfügung.« Die meisten Besucher der virtuellen Bibliothek stammen laut Radkin aus dem Iran. »Ich selbst stamme von dort und kann sagen, dass es im Iran immer eine jüdische Gemeinde gegeben hat. Der Antisemitismus ist kein Problem innerhalb der Bevölkerung, sondern der Regierung.«

Neben der Übersetzung organisieren die Projektmitarbeiter regelmäßig Veranstaltungen, zu denen, sofern es möglich ist, Zeitzeugen eingeladen werden. Die Schilderungen von persönlich Betroffenen können den Menschen das Thema Judenverfolgung am besten näherbringen und die damit verbundenen Mythen zerschlagen. Im Rahmen des Internationalen Tages zum Gedenken an die Opfer des Holocaust soll bis in die erste Februarhälfte hinein an mehreren Leseabenden in Tunesien, Marokko, Ägypten, der Türkei und sogar im Irak aus Primo Levis autobiografischem Bericht Ist das ein Mensch? gelesen werden.

vorurteile Für Nazijäger Serge Klarsfeld, den Vizepräsidenten des Projekts, ist das Engagement in den muslimischen Ländern selbst der einzige Weg, einen Dialog herzustellen. »Jemand, der wie ich hundert Mal in Auschwitz war, der kann nicht tatenlos zusehen, wie der Negationismus weltweit immer mehr zunimmt. Angesichts der aktuellen Herausforderungen, muss man das ehrliche Gespräch suchen und vor Ort präsent sein«, argumentiert er und fügt hinzu: »Bücher sind sehr wichtig für den Dialog. Als ich zum Beispiel die Geschichte von Sophie Scholl gelesen habe, habe ich meine Vorurteile gegenüber den Deutschen verloren.«

Die Initiatoren des Projekts wollten dem in der muslimischen Welt herrschenden Trend zu antisemitischer Literatur entgegenwirken. Dort, wo Hitlers Mein Kampf hohe Auflagen erzielt, setzen sie an und leisten längst fällige Übersetzungsarbeit. Seit der Gründung vor zwei Jahren sind bereits über 10.000 Werke in die virtuelle Bibliothek aufgenommen worden.

Was 2008 als Projekt der Pariser Fondation pour la Mémoire de la Shoah begonnen hat, wurde mit Unterstützung der Unesco und der französischen Regierung im März 2009 zu einer offiziellen, autonomen Struktur erklärt. Heute arbeiten drei feste Mitarbeiter von Paris aus mit einem internationalen Netzwerk aus Regierungsvertretern, Kulturschaffenden, Übersetzern und verschiedenen Persönlichkeiten zusammen.

Großmufti Aus dem Projekt Aladin ist eine Assoziation geworden, die langfristige Ziele verfolgt. Jean Mouttapa, Gründungsmitglied und Vorsitzender der Bücherkommission, glaubt an die Nachhaltigkeit der initiierten Dialogbemühungen. »Wir waren erstaunt, wie viele muslimische Persönlichkeiten an der Gründungszeremonie in der Unesco teilnahmen«, sagt er. Die Hälfte der insgesamt 1.000 Unterstützer sind Muslime, darunter Staatsmänner wie Senegals Präsident Abdulaye Wade und religiöse Würdenträger wie der Großmufti von Ägypten.

Wie man sieht, zielt das Projekt Aladin jedoch vor allem auf die intellektuellen Eliten ab, die ohnehin empfänglich für derartige Initiativen sind. Doch die weniger gebildeten, ärmeren Schichten, die in vielen muslimischen Ländern die Bevölkerungsmehrheit stellen, werden damit nicht erreicht. Doch genau dort müsste man ansetzen, wenn man auf Dauer etwas in den Köpfen verändern will.