Es ist früh am Morgen, in einer knappen Stunde wird Howard Goldenberg seinen ersten Patienten begrüßen. Noch sitzt er jedoch völlig entspannt, mit roter Baseballmütze auf dem Kopf, im »Journal«, seinem Stamm-Café in der Melbourner Innenstadt, trinkt einen Kaffee und flirtet mit der hübschen Kellnerin.

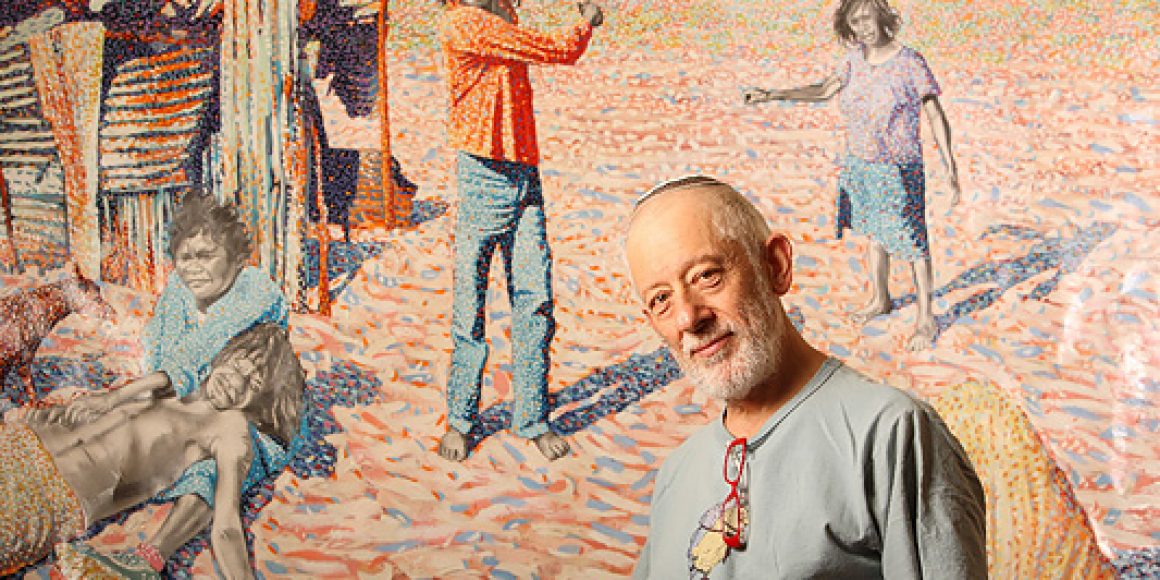

Goldenberg, Anfang 60, ist einer von vielen praktischen Ärzten in der Millionen-metropole. Was ihn von anderen Melbourner Hausärzten unterscheidet, ist sein En- gagement im Outback, den Regionen Australiens, die fernab der Zivilisation liegen. Seit knapp 20 Jahren macht er für mehrere Wochen im Jahr Urlaubsvertretung für Kollegen, die in entlegenen Aborigine-Gemeinden tätig sind. Nun hat er ein Buch darüber geschrieben: Raft.

»Wer wie ich 1946 in diesem Land geboren ist und zudem nicht per Losverfahren in den Vietnam-Krieg eingezogen wurde, hat in geografischer und historischer Hinsicht großes Glück«, sagt Goldenberg. Doch sei das Glück Australiens leider sehr eng mit der Vertreibung und Entwurzelung seiner Ureinwohner verknüpft.

Anziehungskraft Anfang der 90er-Jahre beschloss Goldenberg, einen eigenen kleinen Beitrag zur Aussöhnungspolitik zu leisten. Den Gedanken, dass seine Arbeit uneigennützig sei, wimmelt er von vornherein ab. »Die Kollegen, die über Monate und Jahre hinweg unter schwierigsten Bedingungen in diesen entlegenen Gebieten Australiens arbeiten, verdienen die Anerkennung. Ich springe nur ein, damit sie mal Urlaub machen können und werde dafür auch noch bezahlt«, sagt er. »Außerdem: Ich bin in einer kleinen Stadt auf dem Land geboren, und ich sehe gern den Horizont und den Himmel. Das kann ich nicht in Melbourne. Das Outback ist von einer unbeschreiblichen Grandiosität und hat für mich eine magische Anziehungskraft.«

Wenn Howard Goldenberg vom Outback schwärmt, von seinen morgendlichen Joggingläufen erzählt – er ist fanatischer Marathonläufer – und von seinen Gebeten in völliger Stille und Einsamkeit, dann klingt das fast romantisch. Die Arbeit jedoch, die er im Outback leistet, steht im harten Kontrast dazu. Die erste Urlaubsvertretung, die er machte, sei ein schockierendes Erlebnis gewesen. »Ich habe Menschen in elender Armut gesehen, die unterernährt sind oder extrem übergewichtig, die aus der Bahn geworfen sind durch Drogen und Alkohol, von Sozialhilfe leben und keine Arbeit haben. Und ich stand da als Mediziner mit 20 Jahren Berufserfahrung, und alles, was ich bisher gelernt hatte, mein ganzes kulturelles Ankersystem, wurde plötzlich über den Haufen geworfen. Ich sprach – auch im übertragenen Sinne – eine völlig andere Sprache als die Aborigines.«

Goldenberg erklärt, dass sich unser westliches Verständnis von Gesundheit völlig unterscheidet von dem der Aborigines, für die Gesundheit in hohem Grade eine spirituelle Angelegenheit ist. So würden beispielsweise Patienten, die er wegen einer schweren Lungenentzündung behandelt, keineswegs das Rauchen aufgeben. Denn der Grund für die Krankheit, so die Überzeugung, sei nicht etwa das Rauchen, sondern ein soziales Fehlverhalten in der Familie oder in der größeren Gemeinschaft.

selbstzerstörung Goldenbergs Geschichten sind traurig. Sie handeln von einem elenden Kreislauf zwischen Alkohol, Gewalt und sexuellem Missbrauch, von Drogen und Selbstzerstörung, von Sprach- und Hilflosigkeit. Da ist zum Beispiel das 15-jährige Mädchen, das sich aufgehängt hat. Goldenberg kann nichts anderes mehr tun, als den Tod zu attestieren. Es ist bekannt, dass das Mädchen vor sechs Monaten Benzin geschnüffelt hat und dass es Probleme in der Familie gab.

Oder da ist Sylvia, eine kleine, ältere Frau, die morgens um drei in die Ambulanz kommt. Ihr Gesicht ist geschwollen, die Nase vermutlich gebrochen, sie hält sich ein Geschirrtuch an den Kopf. Ihr angetrunkener Mann wollte Geld von ihr haben, um Rum zu kaufen. Und als sie es ihm nicht geben wollte, nahm er den nächstbesten Gegenstand, um seinen Argumenten Nachdruck zu verleihen: einen Zaunpfahl. Goldenberg verfasst einen langen Bericht für die Polizei. Sylvia zerknüllt ihn, steckt ihn wortlos in ihre Hosentasche und geht – zurück zu ihrem Mann.

Oder Zacharias – ein junger Mann, der kommt, um seinen bis auf den Knochen vereiterten Ellenbogen behandeln zu lassen. In der Krankenakte steht, dass Zacharias seit fünf Jahren alle paar Wochen bandagiert wird und Antibiotika bekommt. Die Schwester erzählt den Rest: »Anstatt am nächsten Tag zum Verbinden zu kommen, sucht Zacharias das nächste Trinkgelage, schläft irgendwo auf der nackten Erde und der Ellenbogen verfault buchstäblich unter ihm.«

kindersterblichkeit Goldenbergs Geschichten beeindrucken durch die Einfachheit, in der sie erzählt werden und durch die klare und poetische Sprache. Der Autor analysiert nicht, er schreibt, was er sieht und erlebt. Um so mehr regt das Buch zum Nachdenken an. Wie kommt es, dass im 21. Jahrhundert die Kluft zwischen dem weißen und dem indigenen Australien immer noch so groß ist? Dass die Lebenserwartung der Aborigines im Durchschnitt 18 Jahre geringer ist als die der »weißen« Bevölkerung? Dass die Kindersterblichkeit drei mal so hoch ist? Dass die Wahrscheinlichkeit, im Gefängnis zu landen, für ein indigenes Kind 28-mal so hoch ist wie für ein »weißes« Kind?

Goldenberg ist vorsichtig mit einer Erklärung: »Wenn ich eins gelernt habe durch meine Arbeit im Outback, dann, dass es keine einfachen Antworten gibt. Eine Menge intelligenter und motivierter Leute versuchen seit vielen Jahren, eine Lösung zu finden und haben sie immer noch nicht.«

Wenn er das Sagen hätte in diesem Land, dann würde er an allen Schulen auf der Stelle einen Lehrplan einführen, der die Geschichte und Kultur, die Bräuche, Rituale, die Sprache und die enge Verbindung der Aborigines mit dem Land zum Gegenstand hat. »Und der Tutor wäre ein Aborigine.«

Goldenbergs Buch endet mit einem Erlebnis, das sein Sohn kürzlich in einer etwas heruntergekommenen Bar in Melbourne hatte, wo er – wie immer mit seiner Kippa auf dem Kopf – Billard spielte. Ein Aborigine starrt ihn lange Zeit an, dann sagt er: »Du bist Jude, nicht wahr?« Goldenbergs Sohn bejaht. »Unsere Leute sollten von euren lernen«, fährt er fort. »Wieso?«, fragt der Sohn. »Ihr habt euer Land zurück, eure Kultur und euren Stolz. Da müssten wir auch hinkommen.«