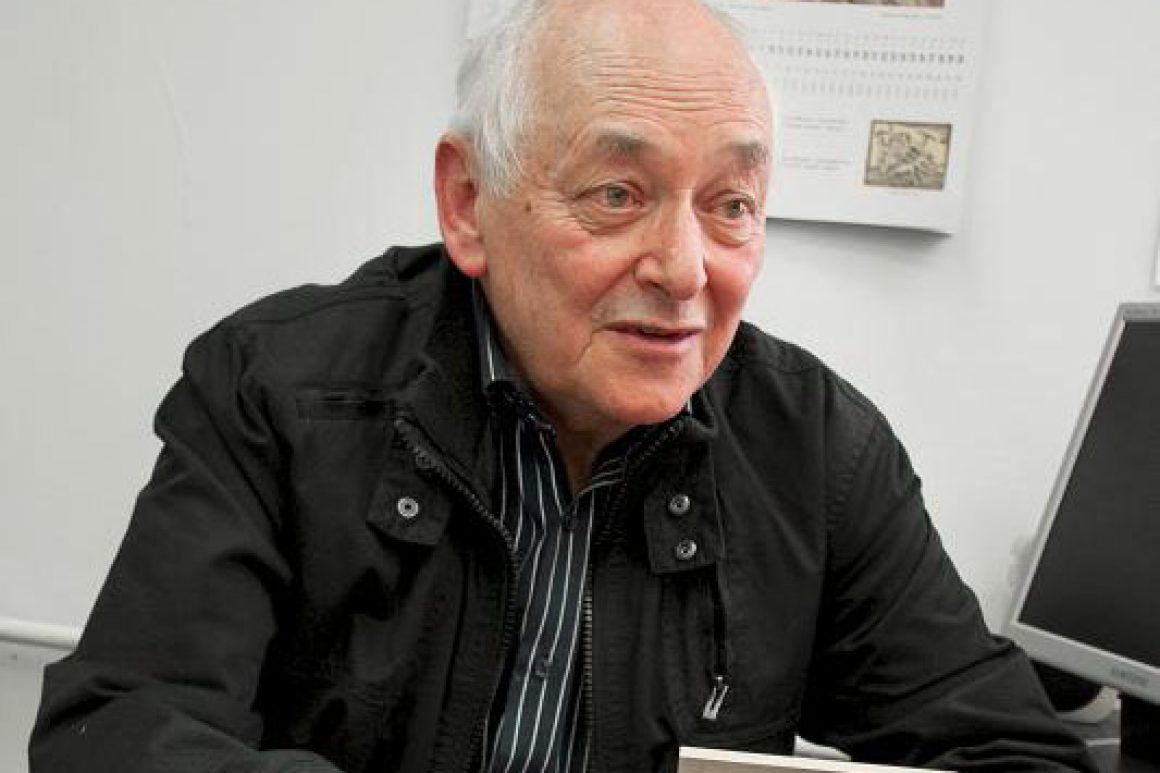

Wassili Michailowski sitzt in seinem kleinen Büro in der jüdischen Sozialeinrichtung »Hesed Avot-Azriel« in Kiew. Der drahtige Mann in dem gestreiften Hemd bereitet einen Tee zu, dann blickt er kurz auf den Bildschirm, der auf seinem Schreibtisch steht. Mehrmals pro Woche kommt der Rentner in das Zentrum, er arbeitet ehrenamtlich an Förderanträgen und Ausstellungen mit.

Der von der Opferorganisation Jewish Claims Conference finanzierte Komplex mit Bibliothek, Küche und Gemeinschaftsräumen ist in der ukrainischen Hauptstadt auch 15 Jahre nach der Eröffnung die einzige Anlaufstelle für Menschen mit dem gleichen Schicksal wie dem von Michailowski.

Der 74-Jährige ist einer der wenigen Überlebenden des Massakers von Babi Jar, einer der größten einzelnen Mordaktionen der Nazis während des Zweiten Weltkriegs. Am 29. und 30. September 1941, zehn Tage nach der Eroberung der ukrainischen Hauptstadt, trieben die deutschen Besatzer die jüdischen Einwohner – Kinder, Frauen und Männer – in der Schlucht nahe Kiew zusammen und erschossen binnen zwei Tagen mindestens 33.700 Menschen. Manche Schätzungen gehen gar von 50.000 bis 60.000 Toten aus.

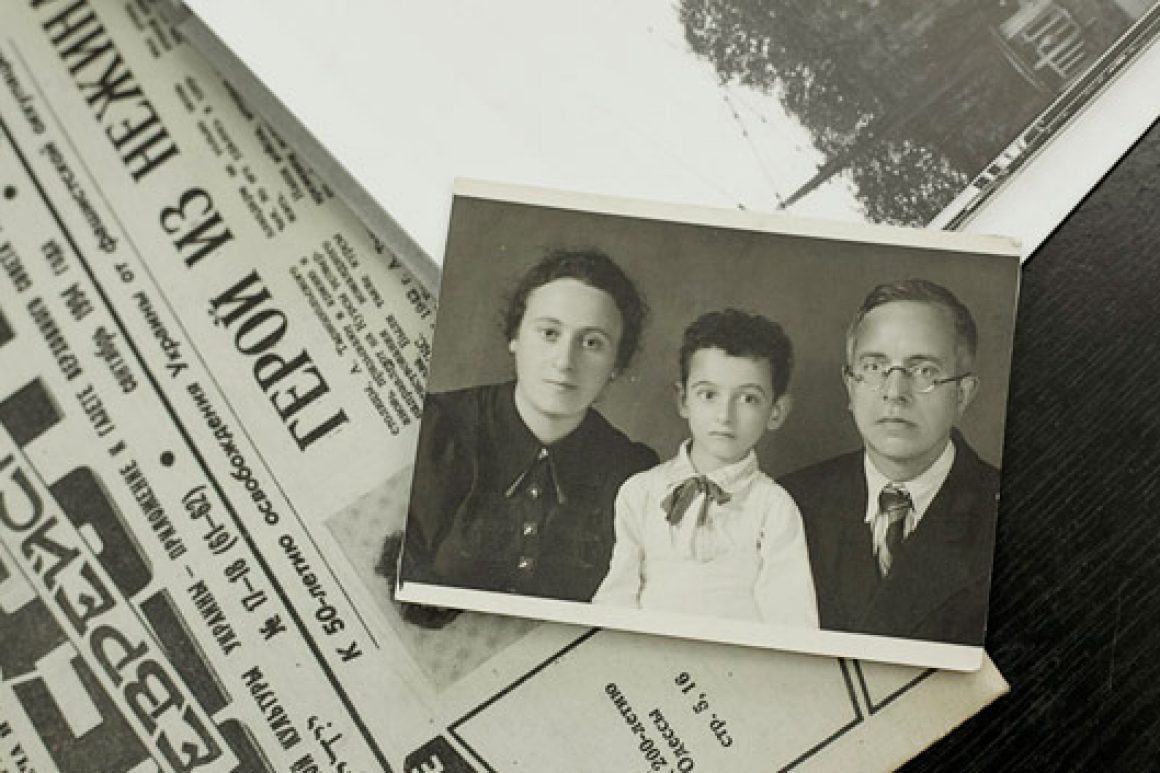

Kindermädchen Damals war Wassili Michailowski vier Jahre alt und hieß noch Julius Katz. Mit seinem jüdischen Vater, einem Kaffeehausbesitzer, lebte er in Kiew. Sein älterer Bruder war ein halbes Jahr zuvor zur Großmutter aufs Land gezogen, die Mutter war bereits tot, der Vater kämpfte in der Roten Armee. Dass er das Massaker überlebte, verdankt Michailowski seinem Kindermädchen Nadia.

Am Morgen des 29. September fuhren die deutschen Besatzer mit Lautsprecherwagen durch Kiew und forderten die jüdischen Bewohner auf, mitzukommen. »Es hieß, wir würden umgesiedelt«, sagt Michailowski. Da viele Juden seit der Besatzung unter Repressionen litten, machten sich die meisten freiwillig auf den Weg. Michailowski erinnert sich: »Wir liefen in einem langen Zug nach Babi Jar, die meisten zu Fuß, die anderen mit Pferd und Wagen. Es war eine ähnliche Atmosphäre wie bei den Gewerkschaftsumzügen, die ich schon als Kind mitgemacht hatte.«

Was dann passierte, weiß Michailowski aus den Berichten seines Kindermädchens, mit dem er sein Leben lang Kontakt gehalten hat: »Am Nachmittag kamen wir in der Schlucht an«, sagt er. »Nadia sah Stacheldraht und Sandsäcke, abgesperrtes und kontrolliertes Gebiet. Sie erzählte mir von Schäferhunden. Über der Schlucht flogen Flugzeuge, aus Lautsprechern dröhnte Opernmusik, wohl damit man unsere Schreie nicht hörte. Alle hatten plötzlich Angst, es war laut.«

Dass Michailowski überlebte, verdankt er der Geistesgegenwart des Kindermädchens. Nadia, selbst keine Jüdin, zeigte einem SS-Mann ihren ukrainischen Pass. »Sie behauptete, ihre Herrschaften nur hierher begleitet zu haben, und dass ich ihr Sohn sei«, sagt Michailowski. »Da sagte der SS-Mann: ›Gehen Sie hier sofort weg und erzählen Sie nicht, was Sie gesehen haben.‹« Bei der kopflosen Flucht stürzte der damals Vierjährige schwer auf ein Straßenbahngleis, woran noch heute eine Narbe über seinem linken Auge erinnert. Sein Vater überlebte nicht. Er wurde in Babi Jar erschossen.

Dank des Mutes einer Ärztin kam der Junge in einem Kiewer Kinderheim unter. Sie versteckte dort mehrere jüdische Kinder, die ihre Eltern in Babi Jar verloren hatten. Halb verhungert wurde Wassili Michailowski nach dem Krieg von einem kinderlosen Ehepaar adoptiert, das ihm seinen neuen Namen gab. Erst mit zehn Jahren konnte er eingeschult werden: »Ich hatte damals die Statur eines Fünfjährigen«, erinnert sich der alte Mann.

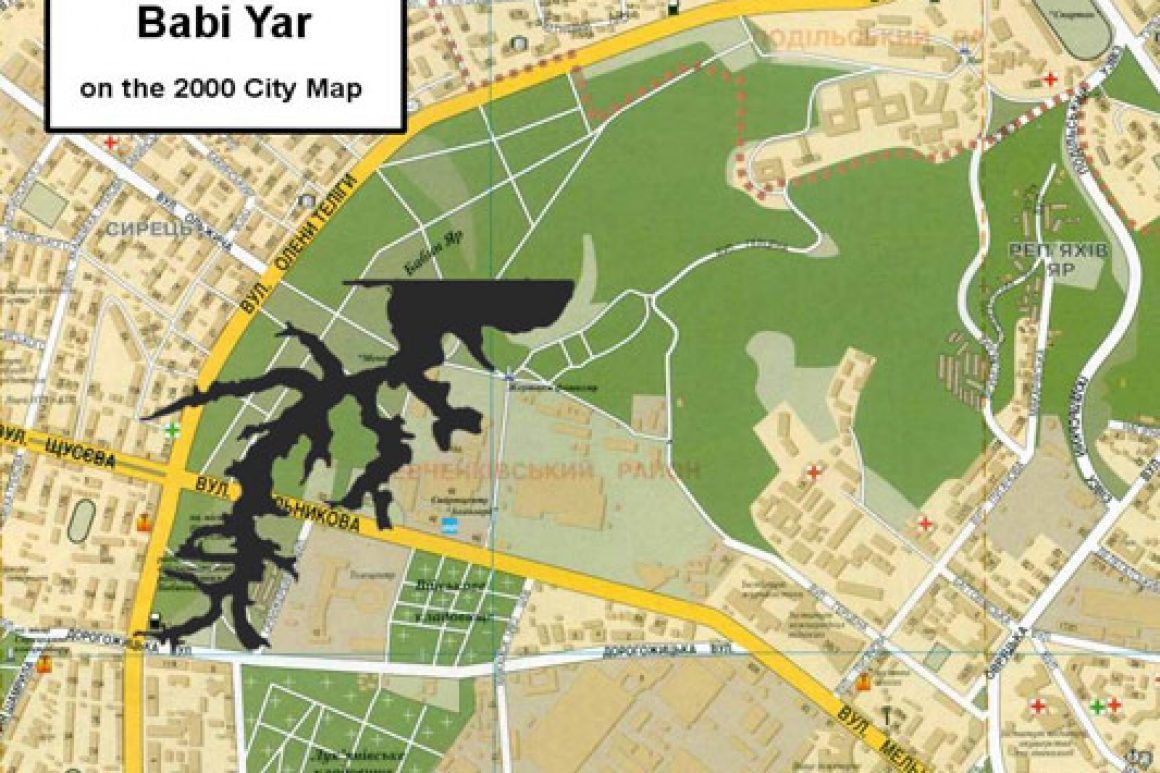

Skulptur Heute liegt die Schlucht in einem Vorort von Kiew. Hochhäuser aus den 60er-Jahren säumen das sandige Gebiet mit seinen Nadelbäumen und steil abfallenden Schluchten. Neben Gedenktafeln aus den USA und Israel steht auf einer Grünfläche ein Mahnmal, das an den Kampf der Bolschewiken gegen den Faschismus erinnert. Erst nach dem Zerfall der Sowjetunion begann man in der Ukraine, bewusst auch der Opfer zu gedenken. In den 90er-Jahren wurde eine Skulptur für die vielen erschossenen Kinder errichtet: eine Puppe und Kuscheltiere aus Metall. Als einer der wenigen Überlebenden war Michailowski nach Ideen für das Mahnmal gefragt worden.

Schätzungen zufolge wurden in der Ukraine insgesamt etwa 1,5 Millionen Juden ermordet. Etwa 5.000 Holocaust-Überlebende wohnen heute noch in Kiew. Genaue Zahlen kennt niemand, weil viele ihre jüdische Herkunft bis heute verheimlichen. »In Kiew gibt es weder ein zentrales Denkmal noch ein Holocaust-Museum«, klagt Michailowski. »Die Bereitschaft zur Aufarbeitung ist gering. Viele Menschen sind geprägt durch die Sowjetzeit, als Verschweigen und Verdrängen zum Alltag gehörten.« Auch in das jüdische Zentrum, das er wöchentlich besucht, kommen mehr Besucher aus Deutschland und den USA als aus der Ukraine.

Verdrängen Eine Ausnahme ist Viktor Pintschuk. Der Multimilliardär, der mit dem Bau von Pipelines reich geworden ist und sich zu seiner jüdischen Herkunft bekennt, engagiert sich gegen das Verdrängen. Bereits 2006 ließ er US-Regisseur Steven Spielberg (Schindlers Liste), dessen Vorfahren aus der Ukraine kommen, die Dokumentation Spell Your Name produzieren. Darin legen Überlebende Zeugnis ab von der Massenvernichtung. Pintschuk schreckt nicht davor zurück, Tabus anzusprechen. Geliebt wird er dafür in der Ukraine nicht.

Zum 70. Jahrestag des Massakers von Babi Jar hat die Viktor-Pintschuk-Stiftung mit den Organisationen Mémorial de la Shoah, Yahad – In Unum und den Botschaften der USA, Israels, Frankreichs und Deutschlands die Ausstellung »Shoah by Bullets: Massenerschießungen von Juden in der Ukraine 1941-1944« nach Kiew geholt. Zuvor war sie unter anderem in Paris, Brüssel und New York gezeigt worden.

»Nur durch die Erinnerung an unsere gemeinsame Vergangenheit kann die europäische Identität der Ukraine gestärkt werden«, sagte Pintschuk zur Ausstellungseröffnung Anfang September. Die Dokumentation von Massakern in der Ukraine und in Belarus während der deutschen Besatzung basiert auf 2.000 Zeitzeugengesprächen, die der französische Geistliche Patrick Desbois und die Organisation Yahad – In Unum geführt haben. Desbois schätzt die Zahl der noch unentdeckten Massengräber auf mehr als 1.500. Viele Orte, an denen Tausende ukrainische Juden erschossen, erschlagen und verscharrt wurden, sind auch 66 Jahre nach Kriegsende weitgehend unentdeckt.

Wassili Michailowski redet bis heute wenig über das Erlebte. »Zu Sowjetzeiten war es tabu, über Babi Jar zu sprechen«, sagt er. Dennoch hat er sein Schicksal nie verdrängt. In der Familie wurde es nicht totgeschwiegen. In den 50er-Jahren fuhr er mit seinem Bruder, der heute in den USA lebt, jedes Jahr im September nach Babi Jar und stellte dort eine Kerze für seinen Vater auf. »Das war unter Stalin strengstens verboten, aber ich musste es tun.«