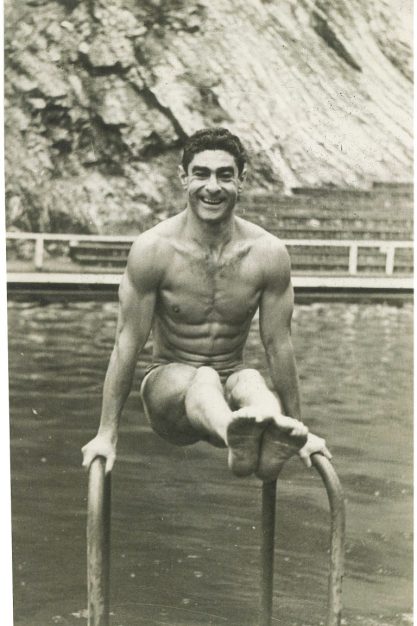

In dem alten Schwarz-Weiß-Film ist ein Mann zu sehen, der im energischen Delfin-Stil das Wasser durchpflügt. Mit den kräftigen Schaufelbewegungen seiner Arme lässt er die Konkurrenz hinter sich und schlägt als Erster am Beckenrand an. Alfred Nakache feierte im Frankreich der 30er-Jahre einen Erfolg nach dem anderen: mehrfacher französischer Meister, Weltmeister, Olympiateilnehmer, Weltrekordhalter. Das breite Lächeln, mit dem er nach seinen Siegen aus dem Becken stieg, wurde zum Markenzeichen des Sohnes einer sefardischen Familie aus dem algerischen Constantine.

»Er ist im Prinzip im Wasser geboren und ist auch im Wasser gestorben«, erinnert sich Noah Klieger. Der spätere Sportjournalist war zusammen mit Nakache im Konzentrationslager Auschwitz inhaftiert. Von ihm habe er sich im Sommer 1944 dazu verleiten lassen, sonntags heimlich im Löschwasserbecken zu schwimmen.

»Er hat gesagt: Wir müssen etwas tun, um zu beweisen, dass wir noch Menschen sind und dass wir noch Hoffnung haben«, berichtete Klieger 2015 im »Spiegel«. Was Nakache damals nicht wusste: Seine Frau Paule und seine zweijährige Tochter Annie waren sofort nach der Ankunft in Auschwitz ermordet worden. Nakache sollte arbeiten.

1936 trat er bei den Olympischen Spielen in Berlin an.

Nach dem Krieg kehrte »Artem« (Griechisch für »gesund«), wie er genannt wurde, als Einziger seiner Familie nach Frankreich zurück. Nur ein gutes halbes Jahr später stellte er mit der Staffel einen neuen Weltrekord auf und nahm 1948 sogar an den Olympischen Spielen in London teil. »Er hatte diese Art, sein Leben wiederaufzubauen, die seine Biografie hollywoodreif macht«, sagt sein Großneffe Yonathan Arfi, Vorsitzender des jüdischen Dachverbandes Crif in Frankreich.

Dabei war der erste Kontakt mit dem Schwimmbecken für Nakache, gelinde gesagt, schwierig gewesen. »Als Kind hasste er das Wasser«, berichtete sein Bruder Robert in einer Dokumentation des Senders France 3. Erst zwei französische Soldaten hätten Artem, der mit seinen zehn Geschwistern ganze Tage im Schwimmbad von Constantine verbrachte, die Angst vor dem Nass genommen.

1937 heiratete Nakache seine Jugendliebe Paule

Seine steile Schwimmerkarriere begann 1933, als er allein nach Frankreich ging. Zwei Jahre später war er bereits französischer Meister über 100 Meter Freistil und nahm 1936 an den Olympischen Spielen in Berlin teil. Mit der Staffel erschwamm er einen vierten Platz für Frankreich – vor der deutschen Mannschaft. 1937 heiratete Nakache seine Jugendliebe Paule, die ihm nach Paris gefolgt war. Doch mit der NS-Besatzung Nordfrankreichs endete für das Paar die glückliche Zeit.

Die mit Nazi-Deutschland kollaborierende Vichy-Regierung schaffte das Crémieux-Dekret ab, das algerischen Juden die französische Staatsbürgerschaft verlieh. Ab 1941 durften Nakache und seine Frau nicht mehr als Sportlehrer arbeiten, weil Jüdinnen und Juden generell das Unterrichten verboten wurde. Das Paar zog nach Toulouse, das außerhalb der besetzten Zone lag. Im Herbst wurde Tochter Annie geboren. Im selben Jahr holte Nakache in Marseille den Weltrekord über 200 Meter Brust. 1942 wurde Jüdinnen und Juden auch der Zugang zu den Schwimmbädern untersagt und der Champion in der antisemitischen Presse verunglimpft. Nakache sei eine »hässliche Persönlichkeit, die ins Konzentrationslager gehört«, schrieb die Zeitung »Je suis partout« (Ich bin überall), ein Sprachrohr der Ultra-Kollaborationisten in Frankreich.

Artem schloss sich der Widerstandsorganisation Armée Juive (jüdische Armee) an, für die er Freiwillige trainierte. Seine sportlichen Erfolge ermöglichten es ihm, trotz der antijüdischen Gesetze eine Zeit lang weiter zu schwimmen. Doch 1943 wurde er von den französischen Meisterschaften ausgeschlossen und wenige Monate später, nach einer Denunziation, zusammen mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter festgenommen. Im Januar 1944 wurde die Familie mit dem Konvoi 66 nach Auschwitz verschleppt.

Nakache, den ein SS-Kommandeur als Weltklasseschwimmer erkannte, wurde zum Dienst in der Krankenstation eingeteilt und entging damit anderer Zwangsarbeit. Mit abgezweigten Rationen versuchte er, einige der Kranken am Leben zu halten. Auch eines der sehr seltenen Lebensmittelpäckchen habe er geteilt, erinnert sich sein Mitgefangener Willy Holt: »In dieser Welt der Not, der Rohheit, des ununterbrochenen Kampfes für das Leben bekommt diese Geste die Dimension des Heldentums«, schreibt der spätere Filmarchitekt Holt in seinen Memoiren.

»Lass mich Kontakt mit der Welt der Lebenden aufnehmen, dann werde ich wieder schwimmen.«

Alfred Nakache

Im Januar 1945 überlebte Nakache den Todesmarsch von Auschwitz nach Buchenwald. Auf 40 Kilo abgemagert, kehrte er schließlich nach Toulouse zurück, wo man ihn für tot gehalten hatte. »Ich kehre aus meinem Grab zurück. Lasst mich Kontakt mit der Welt der Lebenden aufnehmen, dann werde ich wieder schwimmen«, sagte er Reportern, die ihn noch im Krankenhaus interviewten.

Und tatsächlich begann Artem, wieder zu trainieren. Das Wasser war seine Therapie gegen den Verlust von Frau und Kind, auf deren Rückkehr er monatelang vergeblich am Bahnhof von Toulouse wartete.

Anfang der 50er-Jahre beendete er seine Karriere und arbeitete danach als Schwimmlehrer. 1952 heiratete er die Krankenschwester Marie, mit der er keine Kinder hatte.

»Ein großer Sportler und ein sehr großer Mensch«

»Über das Konzentrationslager hat er fast nie gesprochen«, sagt sein Großneffe Yonathan Arfi. »Aber bei Familienfesten hat er seine Medaillen an die Nichten und Neffen verteilt.« Nakache starb 1983 beim Schwimmen in der Bucht des südfranzösischen Ortes Cerbère an Herzversagen. Er war 68 Jahre alt.

Seitdem er 2019 in die International Swimming Hall of Fame in Fort Lauderdale in Florida aufgenommen wurde, erwachte auch in der Schwimm-Nation Frankreich wieder das Interesse an dem einstigen Weltmeister. Mehrere Bücher und zwei Theaterstücke berichten nun von ihm. 2022 veröffentlichte die französische Regierung Porträts von 318 Persönlichkeiten, die als Eingewanderte nach Frankreich kamen und für die erfolgreiche Diversität des Landes stehen. Da findet sich Alfred Nakache neben Marie Curie, Josephine Baker und Jacques Brel wieder. »Er war nicht nur ein sehr großer Sportler«, sagt der Mit-Überlebende Noah Klieger. »Er war auch ein sehr großer Mensch.«