von Hanno Loewy

Anfang Mai 1984 luden deutsche Historiker nach Stuttgart zu einer in Fachkreisen mittlerweile legendär gewordenen Konferenz über die »Entschlussbildung zum Völkermord«. Unter internationaler Beteiligung sollte ein deutscher Schulenstreit ausgetragen werden, zwischen »Intentionalisten« wie Eberhard Jäckel, die den Holocaust als irrationalen Wahn einiger weniger abtaten, und jenen »funktionalistischen« Interpretationen von Martin Broszat bis Hans Mommsen, in denen der Nationalsozialismus und schließlich die Schoa als Eskalation von Sachzwängen, als »Automatismus« erschien.

Am Rand dieser Debatte sprach Saul Friedländer eine grundsätzliche Frage an: das Dilemma des Historikers, das er selbst verspüre, sich einer »sachlichen«, technischen, bürokratischen Sprache zu bedienen, auch wenn es um Mord jenseits aller fassbaren Dimensionen gehe. Friedländer fragte, ob diese Sprache nicht auch für die Täter ein Mittel zum Zweck gewesen sei, ob sich das Bewusstsein der Täter nicht in einen scheinbar neutralisierten Umgang mit »Problemen« und einen ideologischen Willen zur Tat verdoppelt habe.

Der israelische Holocausthistoriker brachte damit ein Thema aufs Tapet, das in der Diskussion um »Intentionalismus« und »Funktionalismus« völlig unter den Tisch gefallen war: die Selbstwahrnehmung und Selbstinszenierung der Täter. Diese hatten sich, so Friedländers These, an einem Kult der Sachlichkeit und des tragischen Schicksals zugleich berauscht. Nur die Verbindung widersprüchlicher Momente von Ordnung und Zerstörung, Nüchternheit und Rausch, Allmacht und Unterwerfung, Utopie und Apokalypse, Sterilisierung der Sprache und mythischer Aufladung könne etwas von dem erklären, was geschehen war.

Friedländers Angebot darüber zu sprechen, wurde nicht aufgegriffen. Stattdessen erklärte der Münchener Zeithistoriker Martin Broszat am Ende der Konferenz mit paternalistisch-gönnerhaftem Gestus, die jüdischen Teilnehmer brächten in die Debatte eine Leidenschaftlichkeit hinein, die »wesentliche außerwissenschaftliche Gründe« habe. Friedländer war zu höflich, um nachzufragen, ob denn Broszats »Sachlichkeit« nicht auch »außerwissenschaftliche Gründe« haben könne, etwa seine politische Sozialisation im Nationalsozialismus.

Broszats Unterstellung war auch sachlich falsch. Friedländer hat dem deutschen Diskurs keineswegs bloß eine Position jüdischer Identität entgegengesetzt. Im Gegenteil, immer wieder hat er entscheidend dazu beigetragen, auch jüdische Geschichtsmythen und nationale Instrumentalisierungen der Schoa, etwa im israelischen Nationalheiligtum Yad Vashem kritisch zu hinterfragen. Und er hat sich öffentlich reflektierend mit seiner eigenen, höchst widersprüchlichen Erfahrung auseinandergesetzt.

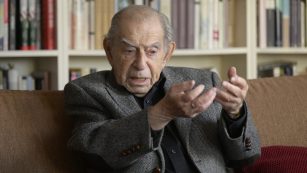

1932 in Prag als Sohn einer assimilierten Familie geboren, überlebte Pavel Friedländer, wie er damals hieß, die Schoa versteckt in einer französischen Klosterschu- le unter »katholischer« Identität. Er stand damals an der Schwelle zu einer auch innerlich bejahten Konversion, in einem Klima, das durch die Kollaboration mit den Deutschen bestimmt war. Erst nach dem Krieg wandte er sich wieder dem Judentum zu und wanderte 1948 nach Israel aus. Aus Paul wurde Saul. Seit 1976 lehrt Friedländer an der Universität Tel Aviv, seit 1987 auch an der University of California in Los Angeles.

Derart zwischen den Stühlen sozialisiert, ist Friedländer das »Faszinosum« des Nationalsozialismus keineswegs nur aus einer »jüdischen« Perspektive vertraut. Er schreibt aus der Position einer doppelten Sensibilität. Sein zweibändiges Hauptwerk Das Dritte Reich und die Juden (C.H. Beck, München 1998/2006) ist der kompositorisch bisher wohl anspruchsvollste Versuch, mit Hilfe von Perspektivenwechseln und dichten Beschreibungen den Nationalsozialismus von beiden Seiten zu erkunden und die Selbstbilder der Protagonisten in dichter Beschreibung ernst zu nehmen, Ideologie und Selbststilisierung als Vermittlung zwischen den pragmatischen Motiven des Handelns zu verstehen. Auch im Alltag der nationalsozialistischen Bürokratie, so Friedländers Erkenntnis, wurden Rollen gespielt, Rollen der »Tragik« und der »Sachlichkeit«. Von der »Gegenrationalität« (Dan Diner) der Vernichtung zu sprechen, heißt keineswegs sie in einen Nebel des Nichtverstehens zu tauchen. Im Gegenteil: So, und nur so, gelingt Friedländer schließlich ein ernüchternder, verstehender Blick auf die Gewalt eines auf »Erlösung« zielenden Antisemitismus, auf die Selbstradikalisierung einer politischen Bewegung, die fast eine ganze Nation auf das selbst beschworene »Schicksal« einer »deutschen Auserwähltheit« ein- schwor und deren Faszination bis heute nachbebt.

Friedländers Sicht der Schoa steht damit in klarem Gegensatz zum deutschen geschichtswissenschaftlichen Konsens, in dem der Kurzschluss zwischen den Rationalisierungen der Täter und der Interpretation der Geschichte sich weitgehend durchgesetzt hat. Gerade heute, wo ein kühler Positivismus das Erbe der heißen Historisierungsdebatten angetreten hat, muss man sich fragen, ob nicht die Auseinandersetzung zwischen Intentionalismus und Funktionalismus einem deutschen Vermeidungsdiskurs gleichkam, in dem beide Seiten (und auch manche, die sie zu versöhnen versuchten) an den gleichen Lebenslügen strickten.

Wenn Saul Friedländer im Oktober den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhält, dann mag dahinter auch der Versuch stehen, die Frankfurter Paulskirche von dem Kitsch einer anderen dort gehaltenen Rede reinzuwaschen. Martin Walser hatte von eben jenem Pult mit leerem tragischen Pathos das Bild einer schuldlosen Schuld, einer »Schande« beschworen, die an die Stelle der Scham getreten ist. Die Begründung der Jury freilich legt den Verdacht nahe, dass man in Frankfurt den nun Geehrten nicht wirklich verstanden hat. »Saul Friedländer hat den zu Asche verbrannten Menschen Klage und Schrei gestattet, Gedächtnis und Namen geschenkt«, heißt es dort. Damit schiebt man Friedländer, wie es Broszat vor 23 Jahren tat, erneut in die Ecke einer Stimme der Opfer. Auch so kann man eine kritische Position unhörbar machen.