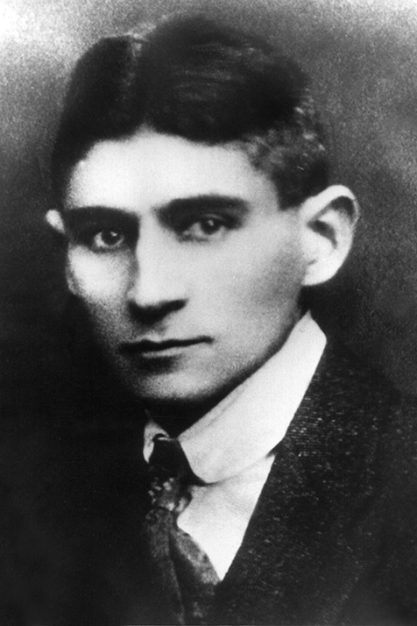

»Ich heiße hebräisch Amschel, wie der Großvater meiner Mutter von der Mutterseite, der als ein sehr frommer und gelehrter Mann mit langem, weißen Bart meiner Mutter erinnerlich ist, die sechs Jahre alt war, als er starb.« Das schrieb Franz Kafka 1916 in sein Tagebuch. Der Mittdreißiger befand sich gerade in einer kreativen und persönlichen Krise.

Seine erste große schöpferische Phase, in der unter anderem der Roman Der Prozess und die Erzählung In der Strafkolonie entstanden waren, lag zwei Jahre zurück, ein Romanprojekt mit dem Arbeitstitel Der Verschollene war gescheitert, die Verlobung mit Felice Bauer im Juni 1914 hatte nicht die ersehnte Befreiung und Erfüllung gebracht, sondern war zum Horror missraten. Nach kaum fünf Wochen wurde die Verlobung schon wieder gelöst. Ein Desaster war auch im Herbst 1916 eine Lesung in München aus Die Strafkolonie. Das Publikum konnte »die übermächtige Nervenanspannung nicht durchhalten«, schrieb die Presse und berichtete von drei Ohnmachtsanfällen unter den Zuhörern. Kafka titulierten die Zeitungen einen »Lüstling des Entsetzens«.

In dieser Situation begann der Dichter, sich intensiv mit seiner jüdischen Herkunft und den geistigen Grundlagen des Judentums auseinanderzusetzen. Besonders faszinierte ihn die Welt des Ostjudentums. Hier sah er eine gewisse Ähnlichkeit in Lebensgefühl und Denkweise mit seiner eigenen Lebenseinstellung.

An seine Freundin Milena Jesenská, die 1944 im KZ Ravensbrück sterben sollte, schrieb Kafka: »... wenn man mir freigestellt hätte, ich könnte sein, was ich will, dann hätte ich ein kleiner ostjüdischer Junge sein wollen, im Winkel des Saales, ohne eine Spur von Sorgen, der Vater diskutiert in der Mitte mit den Männern, die Mutter, dick eingepackt, wühlt in den Reisefetzen, die Schwester scherzt mit den Mädchen und kratzt sich in ihren schönen Haaren – und in ein paar Wochen wird man in Amerika sein.«

So verklärt sein Bild der Ostjuden war, so kritisch sah Kafka die eigene gesellschaftliche Gruppe, die assimilierten Juden des Westens. Sie waren für ihn der Inbegriff einer entwurzelten Existenz. Die assimilierten Juden, schrieb er, hätten ihre Bindungen an die jüdische Gemeinschaft zerschnitten, ohne von der Mehrheitsgesellschaft akzeptiert zu werden.

Es fehle ihnen an »festem jüdischen Boden«. Kafka spricht von den Nichtjuden als den »Europäern«, für die alle Juden »das gleiche Negergesicht« hätten. Der Antisemitismus sei die »gemeinsame abscheuliche, giftige, aber auch alte und im Grunde ewige Speise«, aus der sich jeder Jude seinen Teil zu nehmen habe. Wie viele deutschsprachige Schriftsteller jüdischer Herkunft seiner Zeit hätte auch Kafka am liebsten die Last des Judentums abgeworfen, und musste sie doch resigniert mitschleppen. Das mündete gelegentlich in Selbsthass. Er würde bisweilen am liebsten alle Juden auf einmal ersticken, sich selber eingeschlossen, gestand er einmal.

Seine persönliche Lage begriff Kafka als individuelle Zuspitzung der westjüdischen Situation im Allgemeinen: »Ich habe eine Eigentümlichkeit, die mich von allen Bekannten nicht wesentlich, aber graduell sehr stark unterscheidet«, schrieb er an Milena. »Wir kennen doch beide ausgiebig charakteristische Exemplare von Westjuden, Ich bin, so viel ich weiß, der westjüdischste von ihnen … nichts ist mir geschenkt, alles muss erworben werden, nicht nur die Gegenwart und Zukunft, auch noch die Vergangenheit, etwas, das doch vielleicht jeder Mensch mitbekommen hat, auch das muss erworben werden, das ist vielleicht die schwerste Arbeit, dreht sich die Erde nach rechts – ich weiß nicht, ob sie das tut –, müsste ich mich nach links drehn, um die Vergangenheit einzuholen.«

Sogar dass seine Beziehungen zu Frauen in der Regel in Katastrophen endeten, versuchte Kafka aus seinem jüdischen Sein zu erklären. Über die Aufs und Abs mit Milena notierte er: »Solange sie sich mir entzog oder solange wir eines waren, war es nur eine Drohung von ferne und nicht einmal gar so ferne, sobald aber irgendeine Kleinigkeit geschah, brach alles zusammen. Ich kann offenbar, meiner Würde wegen, meines Hochmuts wegen (auch wenn er noch so demütig aussieht, der krumme Westjude) nur das lieben, was ich so hoch über mich stellen kann, dass es mir unerreichbar wird.«

Gleichzeitig suchte Kafka einen Weg aus der selbstquälerischen Introspektive hin zu einem positiveren Verständnis seines Judentums. Er schrieb für Martin Bubers Zeitschrift Der Jude, nachdem er anfangs abgelehnt hatte: Er sei »viel zu bedrückt und unsicher«, als dass er »in dieser Gemeinschaft auch nur mit der geringsten Stimme reden dürfte«.

Buber versprach eine jüdische Erneuerung. Wie Kafka auch hatte er ein Faible für die Ostjuden, die ihm authentischer, »jüdischer« als die assimilierten westlichen liberalen Bildungsbürger erschienen. Doch mit Bubers Begriffen von »jüdischer Gemeinschaft« und »jüdischer Nation« konnte der Prager Dichter nicht wirklich etwas anfangen.

»Was habe ich mit Juden gemeinsam?«, fragte er immer wieder. Ebensowenig fand Kafka sich im Zionismus wieder. Zwar hielt auch er alle Versuche einer Assimilation für sinnlos und spielte sogar mit dem Gedanken, nach Palästina auszuwandern, wie es später sein Freund und Testamentsvollstrecker Max Brod tun sollte.

Doch die zionistischen Konventikel, wie Kafka sie in Wien erlebte, befremdeten ihn eher: »Der Typus kleiner, runder Köpfe, fester Wangen. Der Arbeiterdelegierte aus Palästina, ewiges Geschrei. Tochter Herzls. Der frühere Gymnasialdirektor von Jaffa. Aufrecht auf einer Treppenstufe, verwischter Bart, bewegter Rock. Ergebnislose deutsche Reden, viel Hebräisch, Hauptarbeit in den kleinen Sitzungen. Lise W(eltsch) lässt sich vom Ganzen nur mitschleppen, ohne dabei zu sein, wirft Papierkügelchen in den Saal, trostlos.«

Statt nach Eretz Israel ging Kafka Ende 1923 lieber nach Berlin, wo er mit Dora Diamant, die er in Müritz kennengelernt hatte, in einer kleinen ärmlichen Wohnung in Steglitz hauste wie seine Figur des »Hungerkünstlers«.

Anfang April 1924 kam das Ende: Kafka wurde mit Kehlkopftuberkulose in ein Sanatorium bei Wien gebracht. Am 3. Juni starb er, am 11. Juni wurde er auf dem Neuen Jüdischen Friedhof in Prag-Straschnitz beigesetzt. In dieser Grabstätte fanden später auch seine Eltern ihre letzte Ruhe, wie Kafka es prophetisch in seinem Tagebuch im Juni 1914 notiert hatte: »Das Grab der Eltern, in dem auch der Sohn (Pollak, Handelsakademiker) begraben ist.«