Ein älterer Herr im grauen Cutaway und mit passendem Zylinder hakt seine Begleiterin unter, und beide gehen zum Pferderennen im englischen Ascot. Seit Jahrzehnten lässt sich William Wolff dieses Ereignis im Juni nicht entgehen. Genauso wenig wie den Gottesdienst zu Weihnachten in der Schlosskirche von Windsor, bei dem William Wolff gern und laut mitsingt.

»Es ist zwar etwas ungewöhnlich, aber da bin ich Teil der allgemeinen Gesellschaft«, sagt der mittlerweile 89-Jährige im Gespräch mit der Jüdischen Allgemeinen. Denn William Wolff ist Rabbiner, und sowohl in Ascot als auch in Windsor tritt er eben nicht als der jüdische Gelehrte auf, so wie ihn die meisten Menschen in Deutschland kennen.

Berlin Wolff hat schon viel über sich erzählt. Über sein Leben, das 1927 in Berlin begann und ihn mit seinen Eltern zunächst in die Niederlande und dann nach Großbritannien verschlug, als Zeitungsjournalist und schließlich als Rabbiner, für den sich 2002 gewissermaßen ein Kreis schloss, als er Rabbiner in Schwerin und schließlich Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern wurde.

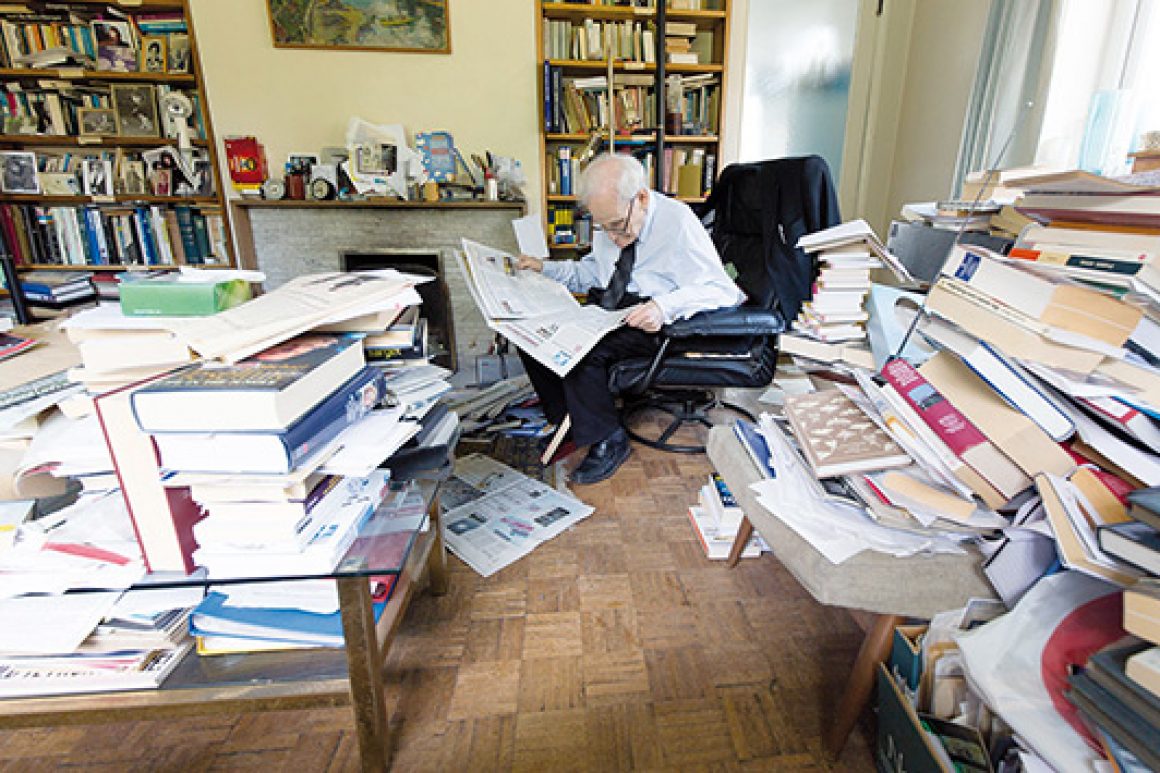

Diese Ereignisse, diese Stationen eines langen Lebens zeichnet Britta Wauer in ihrem neuesten Dokumentarfilm nach. Rabbi Wolff ist keine historisch genaue Abhandlung, im Mittelpunkt steht ein an Jahren reifer Mann in seinem Hier und Jetzt. »Das ist kein Mann, der zu Hause sitzt und auf sein Leben zurückschaut, sondern er ist nach wie vor rastlos, und das wollte ich erzählen«, berichtete die Berliner Regisseurin.

Ursprünglich wollte Britta Wauer eigentlich gar keinen Film über William Wolff drehen. Beide hatten sich bei ihrer vorangegangenen Arbeit kenngelernt, dem Film Im Himmel, unter der Erde, eine Dokumentation über den jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee. Ob in Kapstadt, Peking oder Washington, egal, wo dieser Film gezeigt wurde, »waren die Zuschauer begeistert von diesem Rabbiner, haben über ihn gelacht und wollten mehr erfahren«, erzählt Britta Wauer. Und jetzt werden die Zuschauer einen Mann erleben, der an der Spree geboren wurde und an der Themse lebt, an den Grachten von Amsterdam sich genauso heimisch fühlt wie am Schweriner See oder am Toten Meer in Israel. In Rabbi Wolff kommen zahlreiche Verwandte, Freunde und Wegbegleiter des Rabbiners zu Wort.

»Willy ist einer der selbstlosesten Menschen, die ich kenne«, sagt seine Großcousine Karla Pilpel, die in einer orthodoxen Familie in Israel lebt. Sie kann ihrem Großcousin nicht hoch genug anrechnen, dass er nach Deutschland zurückkehrte, in das Land, das »ihn ausspuckte, weil er Jude ist«, um jüdischen Emigranten aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion bei ihrem Neuanfang in der Bundesrepublik zu helfen.

Freunde William Wolff, der von seinen Freunden nur Willy genannt wird, spricht in dem Film davon, sein größtes Versagen sei, dass er selbst keine Familie gegründet hat, irgendwie scheint es nicht gepasst zu haben. Doch einsam ist Wolff keineswegs. Egal, wo er auftaucht, seine herzliche Art, sein ansteckendes Lachen, sein Wesen öffnen ihm scheinbar sämtliche Türen und Herzen.

Zu seinen Freunden zählen Rabbiner und Pastoren, Künstler und Journalisten oder eben auch Politiker. David Owen beispielsweise sagt, Willy sei sein Freund: »Über Politik konnte ich ihm nichts beibringen, ich habe von ihm gelernt.« Beide trafen sich 1966 das erste Mal, als der Journalist William Wolff den jungen Abgeordneten David Owen porträtierte. Zu einem Zeitpunkt, als noch nicht absehbar war, dass dieser Labour-Politiker später einmal britischer Außenminister sein wird, Ende der 70er-Jahre.

Ihn vor die Kamera zu bekommen, war für Regisseurin Britta Wauer recht einfach. Auf ihren Brief kam eine prompte Antwort, er, Lord David Owen, werde gern Auskunft geben.

Dreharbeiten Ähnlich äußerten sich alle anderen Gesprächspartner. »Für Willy tue ich das gern, denn er ist etwas Besonderes.« Diesen Satz hörte Britta Wauer bei ihren Recherchen häufiger, und es half ihr beim Filmen. Schwieriger, so erzählt sie, sei es hingegen gewesen, Wolff selbst »einzufangen«. Die Regisseurin berichtet von Dreharbeiten, bei denen immer wieder sein Telefon klingelte, der Rabbiner durchaus auch mal die Zeit vergaß, wenn er auf der Straße andere Menschen traf und sich mit ihnen unterhielt: »Wenn wir uns mit ihm verabredeten, hieß das noch lange nicht, dass wir ihn für uns allein hatten.«

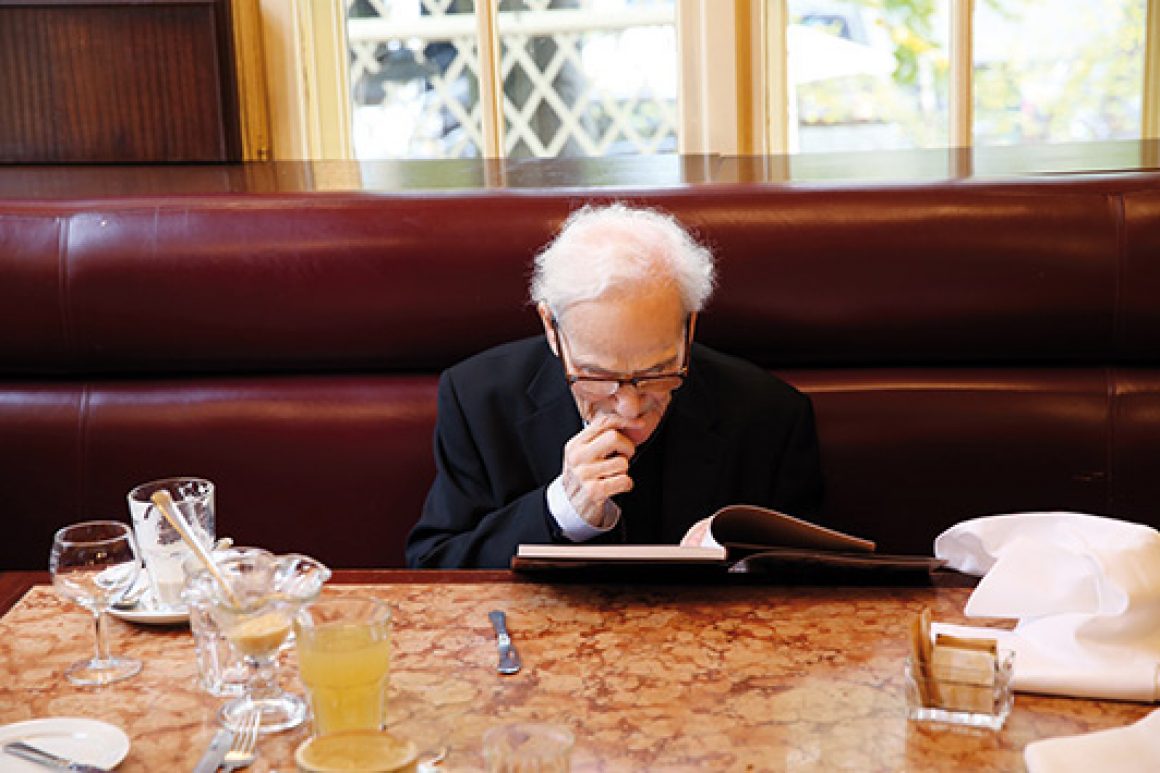

Wolff selbst blickt gelassener auf die Dreharbeiten: »Ich habe getan, was von mir verlangt wurde. Ich hoffe, ich war ein gehorsamer Schauspieler.« Und überhaupt kam dann auch immer wieder der Journalist in ihm durch, er hätte bei den Gesprächen eine »nüchterne Einstellung« gehabt, erzählt der Rabbiner.

Britta Wauer ist mit ihrem Dokumentarfilm Rabbi Wolff eine Liebeserklärung gelungen, an einen Mann, der im hohen Alter noch Russisch lernt, auf Zeitungen und Bücher nicht verzichten kann, das Autofahren liebt, zwischen Großbritannien, Deutschland und Israel scheinbar mühelos pendelt, sich mit Yoga und Fastenkuren fit hält – ein 89-Jähriger, der mitten im Leben steht, sein Leben liebt und geliebt wird. Und der zudem nie mehr als 50 Pfund beim Pferderennen in Ascot verwetten würde.