Welche Werte sind uns in der Gesellschaft eigentlich wichtig? Diese Frage wird in letzter Zeit immer häufiger diskutiert. Ist das Tragen des Kopftuchs im öffentlichen Dienst in Ordnung? Gehört die Vollverschleierung verboten? Verstößt das Schächten gegen den Tierschutz? All das sind brandaktuelle Debatten, in deren Kern die Frage nach Toleranz steckt. Doch was ist das eigentlich, Toleranz? Diese Tugend – so lernt es schon jedes Kind in der Schule – sei wichtig für das gesellschaftliche Miteinander. So ist Lessings Theaterstück Nathan der Weise mit seiner berühmten Ringparabel Pflichtlektüre in jedem Abitur-Kurs. Also alles in bester Ordnung, solange nur jeder maximal tolerant ist?

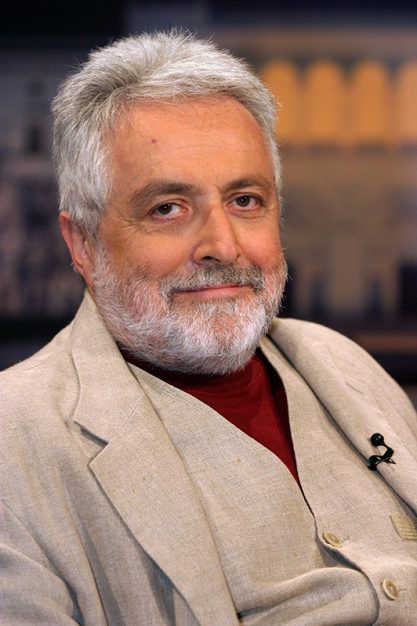

Das sei nichts weiter als »eine trügerische Utopie«, meint der Publizist Henryk M. Broder. Das Gebot der Stunde heiße In-toleranz! So lautet zumindest die bewusst provokant formulierte These des Autors, der am Montag in den Großen Saal des jüdischen Gemeindehauses in der Fasanenstraße eingeladen worden war, um die diesjährige Rabbiner-Brandt-Vorlesung zu halten. Die vom Koordinierungsrat der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit zu Ehren des Vorsitzenden der Allgemeinen Rabbinerkonferenz, Rabbiner Henry G. Brandt, ins Leben gerufene Vortragsreihe fand bereits zum zehnten Mal in Folge statt.

kritik »Bei der Lektüre von Henryk M. Broders bissigen Texten kann man zwar nicht immer lachen, doch regen sie einen stets zum Nachdenken an«, begründete Rabbiner Andreas Nachama, jüdischer Präsident des Koordinierungsrats, die Wahl des Publizisten als Redner in diesem Jahr. Der streitbare Buchautor und Kolumnist Broder war angetreten, um unter dem Titel »Wir tolerieren uns zu Tode« die Kehrseiten einer falsch verstandenen Toleranzkultur zu kritisieren.

Das Thema stieß in der Gemeinde ganz offensichtlich auf großes Interesse: Der Saal war gut besucht, die Stuhlreihen fast bis auf den letzten Platz gefüllt. »So wie Toleranz in Deutschland heute praktiziert wird, ist sie eine Anleitung zum Selbstmord«, sagte Broder und attestierte der gesamten westlichen Welt einen gewissen Selbsthass. Aus »Gleichgültigkeit und kulturellem Nihilismus« würde heute toleriert, was nicht toleriert werden darf.

Als Beispiel führte Broder den Fall der niederländischen Journalistin Joanie de Rijke an. Diese war im Herbst 2008 für einen Bericht über die Taliban ins afghanisch-pakistanische Grenzgebiet gereist, wurde dort von den Taliban mehrere Wochen gefangen gehalten und wiederholt vergewaltigt. Nach ihrer Rückkehr in die Niederlande erklärte die Reporterin, dass die islamistischen Terroristen zwar schreckliche Dinge mit ihr angestellt, dass sie sie andererseits aber auch gemäß ihrer kulturellen Sozialisation mit Respekt behandelt hätten. So hätten die Dschihadisten ihr »Tee und Kekse« angeboten.

fehlinterpretation Aus Broders Sicht ist dieser Vorfall ein besonders perfides Beispiel für »eine gänzliche Fehlinterpretation von Toleranz« – einer solchen nämlich, die, »gepaart mit vermeintlicher politischer Korrektheit, Verständnis gegenüber einer intoleranten islamischen Kultur aufbringt, die sich selbst als höherwertig und allen anderen überlegen« verstehe, so Broder. »Kaum jemand im Westen traut sich heute zu sagen: ›Unsere politische Kultur ist nicht perfekt, aber die beste, die wir je hatten. Und erst recht besser als diejenigen, aus denen so viele Menschen zu uns fliehen‹«, so der 70-jährige Autor.

Wer dies offen auszusprechen wage, sehe sich prompt dem Vorwurf »postkolonialer Anmaßung und kulturellen Rassismus« ausgesetzt. Broders Fazit: Die Toleranz sei heute zu einem »sozialen Aspirin für Gutmenschen« verkommen. Die liberale westliche Welt werde mit ihren eigenen Waffen geschlagen – es sei denn, sie besinne sich auf ihre ureigenen Werte zurück und höre auf, die Intoleranz in ihren Gesellschaften zu tolerieren.

Was der Westen also laut Broder braucht, sei demnach eine Art »Neudefinition der Lessingschen Ringparabel für die Realitäten im 21. Jahrhundert«, konstatierten Stimmen aus dem Publikum. Rabbiner Nachama habe recht behalten, sagte eine Zuhörerin nach der Veranstaltung: Broders klare Worte an diesem Abend regten weniger zum Lachen als zum Nachdenken an.