Als Sir Konrad Schiemann acht Jahre alt war, nahm ihn seine Urgroßtante Elisabeth Schiemann auf. Denn das Waisenkind hatte gerade seine Mutter verloren. Mehr als 70 Jahre später sitzt Konrad Schiemann, Jahrgang 1937, im Dahlemer Harnack-Haus der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) und lauscht gemeinsam mit etwa 30 weiteren Familienangehörigen den Berichten über die Taten seiner Urgroßtante, der Botanikerin und Nazi-Gegnerin.

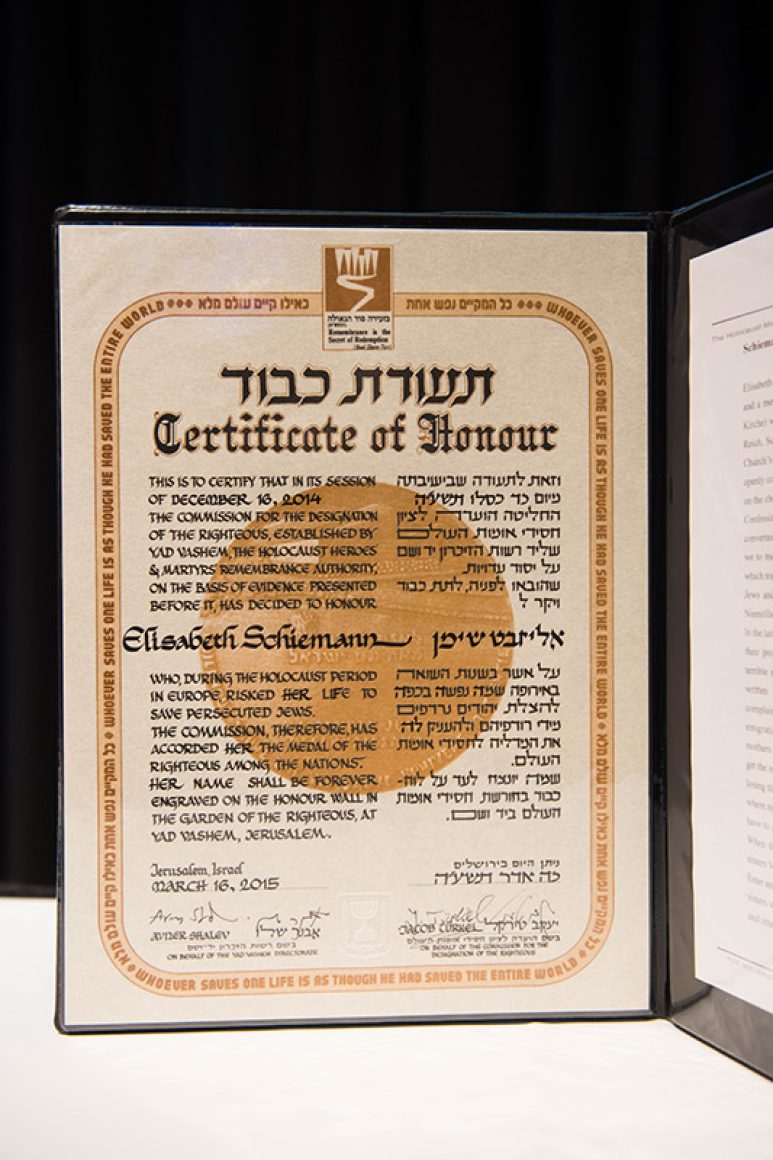

Elisabeth Schiemann und ihre Schwester Gertrud retteten den jüdischen Schwestern Andrea und Valerie Wolffenstein das Leben, indem sie Andrea vorübergehend bei sich aufnahmen und Valerie bei Freunden versteckten. Dafür wurde Elisabeth Schiemann (1881–1972) postum schon 2014 von der Jerusalemer Holocaustgedenkstätte Yad Vashem als »Gerechte unter den Völkern« geehrt; nun erhielten die Angehörigen die Urkunde und die Medaille. »Sie hat nie mit mir darüber gesprochen, und auch ihr Bruder, mein Großvater, hat nie ein Wort darüber verloren«, sagt Konrad Schiemann tief bewegt.

mut »Sie stellte sich den Realitäten entgegen, ließ sich nicht den Mund verbieten und rettete Leben«, sagte Israels Botschafter Jeremy Issacharoff. MPG-Präsident Martin Stratmann betonte, dass Elisabeth Schiemann eine ausgezeichnete Wissenschaftlerin war. Immer wieder hatte sie Mut bewiesen.

So bemühte sie sich hartnäckig um eine Stellungnahme der Bekennenden Kirche, der sie angehörte, gegen die staatliche Judenverfolgung, schrieb eine Eingabe an den Minister gegen die unmenschliche Behandlung im Auswanderungsbüro und protestierte lautstark gegen den Rassismus im Kollegenkreis – übrigens als Einzige, wie Sandra Witte, Mitarbeiterin der israelischen Botschaft, in ihrer Laudatio betonte.

Schiemann hielt zudem Kontakt zu ihrer Freundin, der Kernphysikerin Lise Meitner, die 1938 ins schwedische Exil ging. Wegen »Zweifeln an ihrer politischen Zuverlässigkeit« wurde Schiemann 1940 die Professur entzogen.

Als ihre Schwester Getrud ihr erzählte, dass Andrea und Valerie Berlin nicht mehr rechtzeitig würden verlassen können, stand für Elisabeth Schiemann fest, dass sie ihnen helfen würde – trotz ihrer eigenen schwierigen Lebenslage. Die jüdischen Schwestern mussten Zwangsarbeit leisten, und es drohte ihnen die Deportation. Deshalb beschlossen sie unterzutauchen. Sie schrieben Abschiedsbriefe in der Hoffnung, dass die Gestapo sie daraufhin nicht suchen würde. Bis Mitte 1944 versteckten sie sich in Berlin, dann konnten sie mit gefälschten Papieren die Stadt verlassen.

kontakt Andrea und Valerie Wolffenstein blieben auch nach der Schoa in Deutschland und hielten den Kontakt mit den Schiemann-Schwestern. Ein Foto zeigt die vier Freundinnen in den 60er-Jahren. Während Elisabeth kein Aufhebens davon machte, ihr Leben riskiert zu haben, berichteten Andrea und Valerie Wolffenstein später davon.

»Sie hat gezeigt, dass man doch etwas tun konnte«, sagte Sandra Witte. Elisabeth Schiemann hätte wahrscheinlich gesagt, dass sie so eine Ehrung nicht benötige. »Aber wir brauchen sie, denn die Geschichten müssen erzählt werden«, sagte Sandra Witte. Und Kai Diekmann, Vorsitzender des Freundeskreises Yad Vashem in Deutschland, betonte: »Lassen Sie uns nie aufhören, diese Geschichten zu erzählen.«

»So viele Familienangehörige hatten wir noch nie bei einer Ehrung«, sagte Sandra Witte. 601 Namen aus Deutschland stehen nun auf der Erinnerungswand in Yad Vashem in Israel für Menschen, die während der Schoa Juden gerettet haben.