Wie sich jüdisches Leben nach der Schoa über sechs Jahrzehnte in der Bundesrepublik entwickelte, wie sich die jüdischen Gemeinden durch die Zuwanderung der sogenannten Kontingentflüchtlinge seit 1989 aus der ehemaligen Sowjetunion veränderten und welche Rolle jüdisches Leben in Deutschland spielt – auf diese Fragen geben international renommierte Zeithistoriker in Michael Brenners neuem Buch Geschichte der Juden in Deutschland eine Antwort.

Und auch die Entwicklung der Gemeinden, die Politik des Zentralrats, die »Wiedergutmachung« sowie der Umgang mit altem und neuem Antisemitismus wird eingehend behandelt. Kurz: Der von Brenner bei C. H. Beck herausgegebene Sammelband ist ein wichtiges Standardwerk.

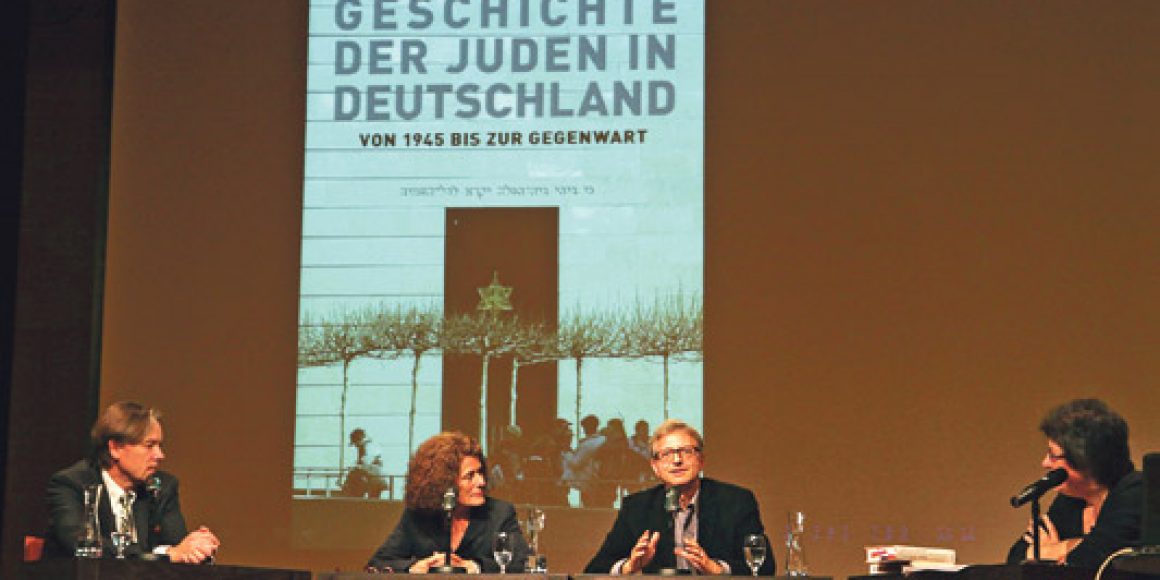

Diskussion Am Sonntag vergangener Woche wurde das Buch nun im Rahmen einer Podiumsdiskussion im Hubert-Burda-Saal des Gemeindezentrums vorgestellt. Eingeladen hatten die IKG, der Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), die Literaturhandlung, B’nai B’rith und der Verlag C.H. Beck.

Deutschland galt nach der Schoa, so Präsidentin Charlotte Knobloch in ihrer Begrüßung, »den allermeisten jüdischen Menschen – auch mir – als ›Land der Mörder‹, als ›blutgetränkte Erde‹, auf der lebendiges Judentum auf absehbare Zeit keine Zukunft haben könne«. Doch, so fuhr sie fort, »wir alle wurden eines Besseren belehrt. Wir haben gelernt, in das neue Deutschland, die Bundesrepublik – ihre Politiker, ihre Bürgerschaft und ihre sich verfestigende freiheitliche Demokratie – zu vertrauen.«

Namhafte Autoren haben sich mit dieser Entwicklung auf 542 Seiten beschäftigt – aufgeteilt in den Zeitabschnitt von 1945 bis 1949, in dem Deutschland als Zwischenstation betrachtet wurde, dann die Zeit der Konsolidierung zwischen 1950 und 1967, die Positionierungen der Gemeinden und der jüdischen Bevölkerung in Deutschland bis 1989 und schließlich die Zeit von da an bis heute, geprägt durch die russisch-jüdische Zuwanderung.

Wandel Über diese Jahrzehnte sprachen auf dem Podium die Professoren Michael Brenner von der LMU und Norbert Frei von der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie Rachel Salamander, Inhaberin der Literaturhandlung und Herausgeberin der »Literarischen Welt«. Als Moderatorin stellte Ellen Presser, die Leiterin des IKG-Kulturzentrums, zunächst die Frage, warum es erst jetzt möglich war, solch ein Werk herauszubringen. Herausgeber Michael Brenner hatte eine klare Antwort parat: aufgrund des Wandels der letzten beiden Jahrzehnte. Dazu zählt auch »ein für uns alle überraschend freier Einblick in die Archive«, wofür der Dank auch den früheren Zentralratspräsidenten Paul Spiegel sel. A. und Charlotte Knobloch gelte. Für die Auswertung des Archivmaterials dankte er auch einem großen Team an Mitarbeitern.

»Man kann jüdisches Leben in Deutschland nicht verstehen, wenn man die Bundesrepublik nicht in den Blick nimmt und ihren Diskurs mit der NS-Vergangenheit«, zitierte Ellen Presser Podiumsteilnehmerin Rachel Salamander und schloss die Frage an, wie sich die Geschichte der Bundesrepublik aus der Perspektive des deutsch-jüdischen Verhältnisses erfassen lasse.

ausreise Norbert Frei unterstrich dies mit einer Aussage John McCloys, der nach 1945 als Vertreter der Alliierten Siegermächte maßgeblich am Wiederaufbau Deutschlands beteiligt war. Dieser habe betont, dass sich am Verhältnis zwischen Juden und Deutschen der Erfolg der Bundesrepublik messen lassen werde. Frei verwies auch darauf, dass die große Zahl jüdischer Überlebender nach 1945 in München und Bayern vor allem der Tatsache geschuldet war, dass dieser Teil Deutschlands amerikanische Besatzungszone war und die Menschen hier auf eine Ausreise in die Vereinigten Staaten hofften. Für sie sei hier ein »Wartesaal« gewesen, weniger »blutgetränkte deutsche Erde«.

Rachel Salamander, selbst in einem DP-Lager geboren, unterstrich den Wandel in den vergangenen Jahren. Das Alleinstellungsmerkmal, das ihr noch 1982 bei der Eröffnung der Literaturhandlung bescheinigt wurde, gebe es nicht mehr: »Es gibt heute viele jüdische Menschen, die in der Öffentlichkeit auftreten.« Als Beispiele nannte Michael Brenner Esther und Abi Ofarim oder den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann. Andererseits verwies Salamander auf das »Israel-Bashing«, das Niedermachen des jüdischen Staates, und damit eine in Deutschland vorhandene Rückbindung an das »Dritte Reich«. Rechtsradikalismus und Islamismus seien auch ein Sicherheitsproblem.

Auf Ellen Pressers Frage, ob Juden heute sicher in Deutschland seien, meinte Rachel Salamander, sie könne zwar nicht für alle Juden sprechen, doch »ein jüdischer Mensch muss sich hier frei entfalten können. Wenn er das nicht kann, muss er seine Konsequenzen ziehen«. Was das deutsch-jüdische Verhältnis betreffe, gebe es immer wieder Enttäuschungen, zumal, »da wir auf die deutsche Gesellschaft zugegangen sind«. Doch gleichzeitig räumte sie ein: »Du kannst nicht die Gesellschaft austauschen, nicht von hundert auf null kommen.« Michael Brenner unterstrich: »Wir sind nicht nur Objekte, sondern auch Subjekte der Geschichte.«

Wachsamkeit Dieses Verhältnis beschrieb Ellen Presser abschließend mit einen Bild von Salomon Korn als der »Vorstellung einer fragilen, aber tragfähigen Brücke aus einem lebenden Material: aus Holz. Einem Material, das nicht vorschnell verspricht, jeder Belastung für alle Zeiten standzuhalten – eines, das steter Aufmerksamkeit und Wachsamkeit bedarf, wenn seine Tragfähigkeit dauerhaft gesichert sein soll«.