»Hier hat meine Mutter schwimmen gelernt. Aber von der jüdischen Familie, der das Bad gehörte, habe ich nichts gewusst.« Das sind Sätze, die die Mitarbeiter des Museums Tempelhof häufiger hören. »Kommt schwimmen. Das Seebad Mariendorf 1876–1950« heißt die Sonderausstellung, die noch bis Oktober gezeigt wird.

Die Geschichte des Seebades und die der Gründerfamilie Lewissohn, die während der Schoa das Bad verlor, stehen im Mittelpunkt. Die ehemalige Besitzerin Helene Lewissohn starb verarmt und depressiv wenige Jahre nach der Zuschüttung des Bades und musste mit der Aussichtslosigkeit, eine Entschädigung zu erhalten, leben, sagt Kurator Florian Sachse.

NAMEN Doch nun dürfte ihr Name bekannter werden, denn das geplante neue Multifunktionsbad in Mariendorf soll nach ihr benannt werden und wäre das dritte, das nach Hans Rosenthal und James Simon an ein jüdisches Schicksal erinnert. Eine Gedenktafel soll ihrem Vater, Adolf Lewissohn, gewidmet werden, dem Gründer des Bades.

Dies alles dürfte das Verdienst von Bianca Tchinda sein, denn sie ist zufällig bei Recherchearbeiten auf das Seebad gestoßen. »Ich lebe seit Jahren in Mariendorf, ich schwimme – und hatte trotzdem noch nie etwas davon gehört.« Zehn Jahre ist das nun her, und in der Zeit hat sie vieles herausgefunden über die Familie, das Bad, die Schwimmer und wie mit Helene Lewissohn umgegangen wurde. Auch als sie anfing, Politiker anzuschreiben, mit der Bitte, der Sache auf den Grund zu gehen, bekam sie oft keine Antwort. »Aber ich kann penetrant sein und bin drangeblieben.«

2016 schließlich fasste die Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof den Beschluss, mit einer Ausstellung an die Familie und das Bad zu erinnern. Florian Sachse begann daraufhin mit seinen Recherchen und suchte ebenfalls nach Material in Archiven, wo der wissenschaftliche Volontär fündig wurde. Aber auch beim BSV Friesen 1895, bei dem es auch zahlreiche Fotos gibt, die nun mit ausgestellt werden.

WASSERFLÄCHE Der Gründer, Adolf Lewissohn (1852–1927) muss ein unternehmungslustiger und geschäftstüchtiger Kaufmann gewesen sein. 1871 erwarb sein Vater das Grundstück am Grenzweg vom Rittergut Tempelhof. Auf knapp 2,4 Hektar erstrecken sich Wiesen- und Wasserflächen.

Bis zu 4000 Menschen konnten dort schwimmen.

Der damals 20-jährige Adolf lässt die Seen ausbaggern. Im Winter nutzt er deren Wasserflächen, um Natureis für die Berliner Brauereien zu ernten. Lange Zeit ist er die erste Hand des Tempelhofer Bürgermeisters Friedrich Mussehl, fungiert als Geschäftsführer der Tempelhofer Terrain-Gesellschaft und ist entscheidend an der Ansiedlung der Gasanstalt in Mariendorf beteiligt.

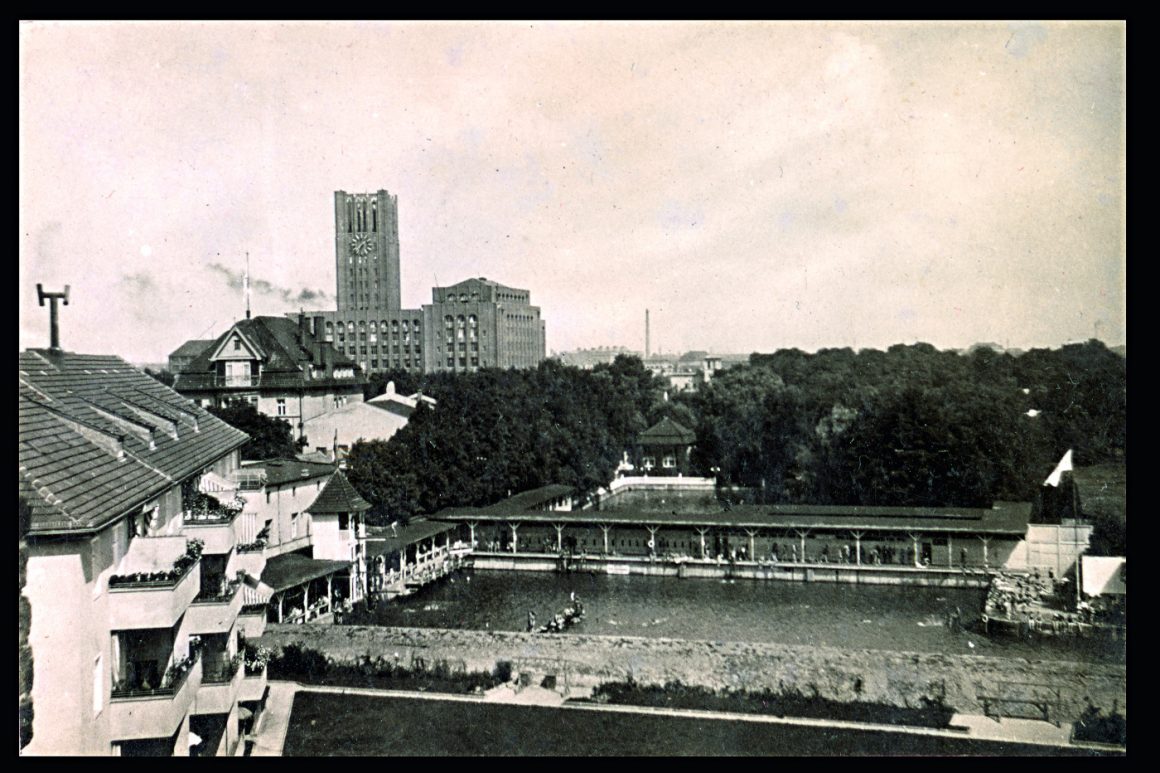

Über die nächsten Jahre lässt er das Bad immer weiter ausbauen, schließlich gilt es als eines der schönsten und größten Seebäder Berlins. Bis zu 4000 Menschen können dort schwimmen. Außerdem gibt es eine große Parkanlage, regelmäßige Konzerte, Seeterrassen, ein Aquarium, ein Restaurant und eine Grotte mit Wasserfall – deren Reste es als einziges Überbleibsel noch gibt, in dem Garten einer Seniorenresidenz. Sonst erinnert nichts mehr an das Bad in der Ullsteinstraße.

Das Seebad ist am Anfang in einen Männer- und einen Frauenbereich unterteilt. Ab 1911 finden Wettkämpfe auf der 130 Meter langen Bahn statt, auch sportliche Großereignisse wie die Deutschen Schwimmmeisterschaften 1911 und die Olympiaqualifikation für Stockholm (1912). Der Verein BSV Friesen 1895 nutzt das Bad für sein Training, Lewissohn wird Ehrenmitglied und stiftet einen Wanderpokal.

NAZIS Als Adolf Lewissohn 1927 stirbt, übernimmt seine Tochter Helene das Bad. Doch für sie beginnt eine schwere Zeit, denn mit der Machtübernahme der Nazis wird die Situation für sie immer schwieriger, da Gäste ausbleiben und das Bad als »jüdisch« gilt. Der Berliner Schwimmverein »Friesen 1895« pachtet das Seebad und wirbt: »Deutsche Volksgenossen baden jetzt in einer Badeanstalt, die dem jüdischen Einfluss entzogen« ist.

Mittlerweile hat auch dieser Verein seine Vergangenheit aufgearbeitet, sagt Bianca Tchinda. Im Zuge des Boykotts jüdischer Geschäfte zieht sich der Pächter des Restaurants zurück. Der Reichsluftschutzbund übernimmt Räume des Seebads, allerdings ohne Miete zu zahlen. 1934 wird es unter Zwangsverwaltung gestellt. Helene verkauft notgedrungen im Juli den östlichen Teil unter Wert und kann damit gerade einmal ihre Schulden bezahlen.

1939 kommt es zur Zwangsversteigerung. Franziska Theuerkauf erwirbt das Seebad für 60.000 Reichsmark. Sieben Jahre davor war es noch auf knapp 300.000 Reichsmark geschätzt worden. Helene lebt von da an verarmt in einer Gartenlaube. »Weder der Bürgermeister noch sonst irgendjemand der Personen, die sich gern in Gesellschaft der Eigner des Seebads begeben hatten, half ihr. All diejenigen, die vom Geschäftssinn und Gemeinschaftssinn ihres Vaters, ihrer Familie profitiert hatten, kümmerte das Schicksal Helenes nicht«, beschreibt Bianca Tchinda.

BEZIRK Nach Kriegsende bemüht Helene sich um die Rückgabe des Seebads. In der Zeit war es noch einmal geöffnet. Die erste Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof gründete sich in den Gebäuden des Seebads, auch die erste Bürgermeisterwahl fand dort statt.

»Das Seebad ist das Lebenswerk meines Vaters.«

Helene Lewissohn

Helene Lewissohn schreibt in einem Brief: »Das Seebad Mariendorf ist das Lebenswerk meines Vaters. Sofort nach der Übernahme der Regierung Hitler bin ich stärksten Verfolgungen ausgesetzt gewesen.« Sie hätte auch auf der Liste der abzuholenden Juden gestanden. Als 75-Jährige muss sie nachweisen, dass sie den Familienbesitz aufgrund rassischer Verfolgungsmaßnahmen der Nazis verloren hat. Doch wichtige Zeugen seien bereits gestorben, Unterlagen bei einem Bombenangriff verbrannt.

Das Verfahren um das Restaurantgrundstück endet mit einem Vergleich von 1000 D-Mark. Die Forderung der Rückerstattung wird 1952 zurückgewiesen. Da sie die Verfahrenskosten nicht bezahlen kann, muss sie einen Offenbarungseid leisten.

ARMENHILFE 1952 bekam Helene vom damaligen Bürgermeister eine »winterfeste Wohnung zugewiesen«. Die Armenhilfe setzt sich für sie, die von 70 D-Mark leben muss, ein. »Im Bericht der Armenhilfe klingt auch an, wie ungerecht mit ihr in den Jahren zuvor umgegangen wurde. Ich finde das erwähnenswert. Denn offensichtlich war es auch im Jahr 1952 nicht selbstverständlich, die Gräuel des Krieges und der Nazis zu verurteilen«, meint Tchinda.

Mit 82 Jahren stirbt Lewissohn, da war das Seebad bereits zugeschüttet, und auf dem Gelände entstanden Wohnhäuser. Der Neubau des Bades soll auf dem Gelände des heutigen Kombibads Mariendorf-Ankogelbad entstehen. Übrigens: Das Gelände war ein projektierter jüdischer Friedhof, der der Jüdischen Gemeinde zu Berlin gehörte. 1939 wurde es an den Magistrat des Landes Berlin verkauft. »Es gibt noch viel zu recherchieren – ich bleibe dran«, so die Schwimmbloggerin.

Tempelhof Museum, Alt-Mariendorf 43, 12107 Berlin. Mo bis Do 10–18 Uhr,

Fr 10–14 Uhr, So 11–15 Uhr. Eintritt frei