In einer Hotellobby im Potsdamer Süden am vergangenen Freitagnachmittag. Ein Mann mit schwarzer Kippa und weißem Hemd steht am Tresen, an einer Hand ein quengelndes Kind, die Anreise mit dem Zug war lang, und die Sonne drängelt schon Richtung Horizont. Bald beginnt Schabbat. Höflich versucht der Mann, der Hotelangestellten sein Dilemma zu erklären: Am Abend dürfe er das Zimmer nicht mit der elektronischen Karte öffnen. »Wir wissen schon Bescheid«, lächelt die Frau hinterm Schalter. »Geben Sie mir die Karte, ich kümmere mich darum.« Erleichtert dreht sich der Mann um. Hinter ihm steht noch eine Frau in der Schlange. »Wir hatten natürlich die gleiche Frage!«, sagt sie. Die beiden müssen lachen.

Als observanter Jude in Deutschland zu leben, kann eine ziemlich einsame Erfahrung sein. Nicht nur, dass man ständig überall seine religiöse Praxis erklären muss (und nicht immer ist die Reaktion darauf so entspannt wie in diesem Hotel). Für andere gut erkennbar, ist man doch fast überall allein: Religiöse jüdische Familien sind in Deutschland eine Minderheit in der Minderheit. Die Szene in der Lobby ist daher eine Seltenheit. Ziemlich außergewöhnlich ist auch, dass sich kurz darauf etliche Gäste in feinster Schabbatkleidung im Speisesaal versammeln.

260 Jüdinnen und Juden sind am vergangenen Wochenende nach Potsdam gekommen. Die jüngste Teilnehmerin ist gerade einmal zwei Wochen jung und gluckst verschlafen aus dem Kinderwagen, der älteste Gast ist stolze 78. Fünf Familien sind gleich in drei Generationen vertreten. Viele von ihnen treffen sich schon seit Jahren zum »Grand Schabbaton« des »Bundes traditioneller Juden in Deutschland« (BtJ), der in dieser Größe einmal im Jahr stattfindet. Die Eltern drücken sich lange zur Begrüßung, die Kinder, die sich bei der Ankunft noch schüchtern beäugt haben, hüpfen schon gemeinsam auf dem Trampolin.

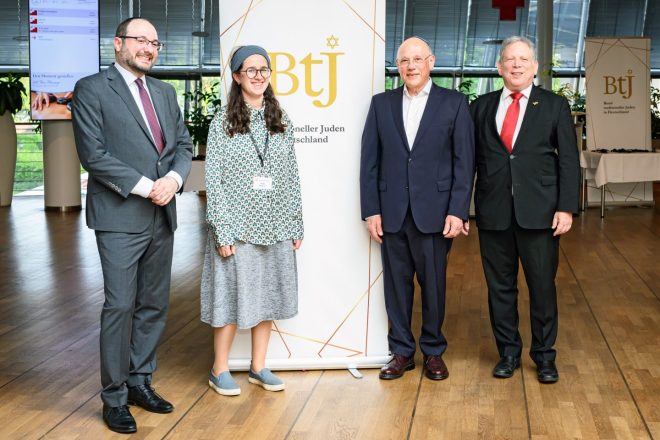

»Einige der Eltern haben sich bei uns als junge Paare kennengelernt«, erzählt Michael Grünberg. Er ist Vorsitzender des Vereins und Gründungsmitglied. 2012 entschieden sich Vorstandsmitglieder, Rabbiner und Aktive, die traditionellen jüdischen Gemeinden in Deutschland besser zu vernetzen und jüdische Familien, die ein Interesse am religiösen Leben haben, zusammenzubringen. »Das gilt insbesondere für die Menschen aus kleineren und mittleren Städten, die selten die Möglichkeit haben, sich mit anderen Gleichgesinnten auszutauschen«, sagt Grünberg.

Vor 13 Jahren fand der erste Schabbaton in Frankfurt statt, damals waren viele Teilnehmer noch unter 30. Die meisten von ihnen kamen aus der ehemaligen Sowjetunion, eine religiöse Tradition war in vielen Familien abgebrochen. Und auch in Deutschland wurden nach der Schoa nur wenige Strukturen wiederaufgebaut, die ein Leben nach der Halacha ermöglichten. Trotzdem entschieden sich viele zu bleiben und gründeten jüdische Familien. Der BtJ wuchs mit. Heute ist das Kinderprogramm fester Bestandteil des Grand Schabbaton.

Während des Kinderprogramms haben die Eltern Zeit, sich auszutauschen

Diesmal sind 99 Teilnehmer unter 18 Jahre alt. An diesem Wochenende entstehen etliche krakelige Bilder in Neonfarben, es werden Armbänder geflochten und Fußballspiele gewonnen. Die Eltern haben Zeit, sich in verschiedenen Gesprächs- und Lernformaten auszutauschen: Wie organisiere ich einen Familienausflug, ohne alle zu stressen? Wie bleibe ich mit meinem Partner auch nach 20 Jahren Ehe in wertschätzender Verbindung? Wie schaffe ich für meine Kinder in Zeiten von steigendem Antisemitismus glückliche Assoziationen mit dem Judentum? Es sind oft die ganz alltäglichen, aber essenziellen Themen, die eifrig diskutiert werden.

In Einzelgesprächen kann man sich auch mit einer Jugend- und Kindertherapeutin sowie einer jüdischen Bildungsexpertin austauschen. Die Botschaft des Programms ist eindeutig: Lange verschwundene Traditionen fortzuführen, jüdische Kinder in Deutschland großzuziehen, eine Familie zu managen – das ist eine riesige Herausforderung. Es ist ein Herantasten, Orientieren, stetiges Lernen. Umso schöner, wenn man sich gegenseitig dabei helfen kann.

Jüdische Kinder in Deutschland großzuziehen, ist eine Herausforderung.

Der Titel »Lernen ein Leben lang« fasst das Programm passend zusammen. »Die Angebote sind gut besucht, das zeigt auch, wie hoch der Bedarf ist«, resümiert Doron Rubin, stellvertretender Vorsitzender des BtJ. »Viele Familien können bei uns richtig auftanken.« Es ginge darum, gemeinschaftliche und erhebende Momente zu schaffen, aber sich auch ernsthaft mit den Herausforderungen in der Gesellschaft zu befassen. So diskutieren die Teilnehmer am Sonntagabend, wie man den ins Stocken geratenen jüdisch-muslimischen Dialog wiederaufnehmen könnte.

Auch das klassische jüdische Lernen bekommt viel Raum. Noch spät am Samstagabend stecken drei Jungs in der Lounge die Nasen in die Bücher: Sie lernen Mischna. Derweil diskutieren die Erwachsenen unter Anleitung eines Rabbiners, ob das jüdische Gebot, Leben zu retten, auch in moralisch höchst heiklen Situationen greift. Am nächsten Morgen erfahren die Teilnehmer die unerzählte Geschichte der Frau, die den modernen Wilna Talmud zusammenstellte. Schließlich kann jüdisches Wissen und Traditionen nur weitergeben, wer sie auch kennt.

Am Sonntagabend lässt sich Malki Batyrev in eine Sofaecke sinken. Sie sei zwar etwas erschöpft, aber sehr zufrieden, sagt sie. Die 29-Jährige hat den Schabbaton als Geschäftsführerin beim BtJ seit November geplant. »Natürlich ist es eine Herausforderung, so viele Altersgruppen und Bedürfnisse miteinander in Einklang zu bringen«, sagt sie. »Aber genau das macht den Reiz aus – und am Ende entsteht daraus etwas wirklich Verbindendes.« Es sei ihr in der Konzeption darum gegangen, einen authentischen Schabbat für alle zu schaffen – »besonders für jene, die diese Art von jüdischer Gemeinschaft sonst nur selten erleben«.

Die Autorin war Teilnehmerin am viertägigen Programm des Schabbatons.