Eigentlich erlebte ich mehrere Tage der Befreiung. Am 19. März 1944 zum ersten Mal – und am 8./9. Mai 1945 war der Krieg endlich vorbei. 1944 war ich elf Jahre alt, hatte das KZ Petschora, eine missglückte und eine erfolgreiche Flucht überlebt, hatte Hunger, Durst, Entwürdigung und Verlust von Menschen und Besitz erleben müssen. Am 19. März 1944 wurden wir – meine Mutter und ich waren in unserer alten Heimat in Mogilev-Podolski in der Ukraine untergetaucht – durch die Rote Armee von der Nazi-Herrschaft befreit.

Aber noch ging der Krieg weiter, es wurde überall geschossen. Ich sah, wie meine Schule, die ich vor Jahren besucht hatte, brannte. Ich war neugierig. Also nahm ich meinen jüngeren Bruder, der gerade aus dem aufgelösten KZ gekommen war, an die Hand, und wir liefen zusammen dorthin. Als wir ankamen, fanden wir ein Lazarett für verwundete deutsche Soldaten vor. Dort sah ich in den Zimmern verbrannte Betten, auf denen verkohlte Leichen lagen. Diesen Anblick kann ich bis heute nicht vergessen. »Schau nicht hin«, sagte ich damals zu meinem Bruder, »lass uns weitergehen, dort war unsere Kantine, vielleicht finden wir da etwas zu essen, das wir mit nach Hause nehmen können.«

Auf dem Boden lag noch etwas Zucker. Daneben Stoffsäckchen, in denen etwas Mehl war. Das habe ich alles genommen. Plötzlich fiel mir noch etwas auf, was ich in der Sowjetunion vor dem Krieg nie gesehen hatte: eine Rosenthal-Terrine mit Hakenkreuz. Die nahm ich mit nach Hause. Meine Mutter begrüßte mich mit einer Ohrfeige, denn sie hatte sich Sorgen um uns gemacht. Ich zeigte ihr, was ich dabei hatte. Aus den Säckchen, in denen das Mehl und der Zucker waren, nähte sie eine Tischdecke.

Dann kochten wir Kartoffeln und schleppten sie in Eimern zu den Soldaten

Aber das eingedruckte Hakenkreuz mit dem Reichsadler ließ sich einfach nicht auswaschen. Meine Mutter deckte diese Stelle immer mit einer Zeitung ab, sodass es keiner sah. Dann kochten wir Kartoffeln und schleppten sie in Eimern zu den Soldaten, deren Züge an unserem Bahnhof in Mogilev-Podolski hielten. Als im Mai 1945 Frieden ausgerufen wurde, freuten wir uns. Die Leute tanzten auf der Straße. Nun waren wir richtig befreit.

Es war meine Herzensangelegenheit, Lehrerin zu werden.

Dennoch ging das entbehrungsreiche Leben für uns weiter, wir waren arm. Immerhin konnte ich wieder zur Schule gehen, später sogar meine Tante in den Ferien in Moskau besuchen. Diese Stadt ist meine große Liebe. Dort gibt es alles, was mich interessiert: Theater, Ballett, Literatur, Musik. Die Kultur zog mich an.

Meine Mutter hingegen wünschte sich, dass ich Apothekerin in unserer Stadt werde. Also bewarb ich mich um einen Studienplatz. Aber mit dem Nachnamen Klurfeld wurde es schwierig, denn es ist ein jüdischer Name. Die Unterlagen, die ich ausfüllen musste, endeten mit der Frage, wo ich während des Kriegs gewesen sei. Ich antwortete wahrheitsgemäß: im Ghetto und im KZ. Der Mann, der mir die Papiere damals gab, meinte daraufhin feindlich: »Wie haben Sie überlebt?« Die Frage klang nicht gut für mich. Es wurde nichts mit diesem Studium, stattdessen arbeitete ich ein Jahr lang auf dem Bahnhof. Die damalige Sowjetunion war ein antisemitischer Staat.

Es war meine Herzensangelegenheit, Lehrerin zu werden. Erst durfte ich ein Praktikum in einer Schule in Moskau machen, dann war ich für zwei Jahre wieder in der Ukraine, um mich ausbilden zu lassen. Schließlich konnte ich in den Ferien zurück nach Moskau. »Du bist nun 25 Jahre alt, du darfst jetzt heiraten«, forderten mich Freunde und Verwandte auf.

Über Bekannte lernte ich meinen späteren Mann kennen, der mit einem Lächeln sagte, dass ich eigentlich nicht ihn, sondern Moskau geheiratet habe. So konnte ich in der Stadt bleiben. Wir haben uns gut verstanden, einen Sohn bekommen und waren bis zu seinem Tod 45 Jahre lang verheiratet.

Mehrere Tausend Kinder habe ich unterrichtet

Als Lehrerin arbeitete ich erst in einer Internatsschule, dann in einem psychoneurologischen Sanatorium. Mehrere Tausend Kinder habe ich unterrichtet, denn sie waren immer nur drei Monate da. Obwohl ich meine Arbeit liebte, reifte in mir die Entscheidung, ein neues Leben in Berlin anzufangen. Es fiel mir nicht schwer, schließlich konnte ich von einer Hauptstadt in eine andere ziehen.

Nach Deutschland bin ich 1992 gekommen. Mein Sohn war zwei Jahre vorher als Tourist eingereist und geblieben. Er rief mich eines Abends an, dass ich den Koffer und Vati nehmen soll, um zu emigrieren. Doch auf diese Art wollte ich nicht kommen, ich wollte den offiziellen Weg nehmen und die richtigen Papiere in meinen Händen halten, um als Kontingentflüchtling einzureisen.

Das darf ich von der deutschen Regierung erwarten, dachte ich. Bis die Papiere ausgestellt waren, vergingen 18 Monate. Der Neuanfang fiel mir nicht schwer. Allerdings wurde mir – da ich über 60 Jahre alt war – kein Sprachkurs finanziert. So sah ich mich selbst um und fand ein kostenloses Angebot. Ich lernte überall – im Bus, beim Einkaufen. Ich spürte keine Scham, einfach draufloszureden. Da meine Eltern Jiddisch gesprochen hatten, war mir das Deutsche nicht fremd.

Als ich in Berlin ankam, besuchte ich als Erstes die Jüdische Gemeinde. »Wo kann ich mich einbringen?«, wollte ich wissen. Ich mag es nicht, zu Hause herumzusitzen, denn ich bin gern aktiv. So kam es, dass ich seitdem jeden Mittwoch das Hermann-Strauß-Pflegeheim der Gemeinde besuche, um mit den Bewohnern zu singen und zu reden. Ich berichte ihnen, was in der Welt passiert.

Worauf ich sehr stolz bin, ist, dass eine jüdische Kita nach mir benannt wurde

Vor mehr als 15 Jahren wurde ich in die Repräsentantenversammlung der Gemeinde gewählt – und gehöre ihr noch immer an. Worauf ich sehr stolz bin, ist, dass eine jüdische Kita nach mir benannt wurde.

Einmal Lehrerin, immer Lehrerin. Wenn ich sehe, dass jemand Sonnenblumenkerne auf den Boden spuckt, weise ich ihn auf sein schlechtes Benehmen hin. Jüngst hatte ein Mann einen riesigen Hund im Bus mitgenommen. Der lag bequem auf dem Boden, während andere mit Kinderwagen oder Rollator keinen Platz fanden. Auch ihn sprach ich an, allerdings ohne Erfolg.

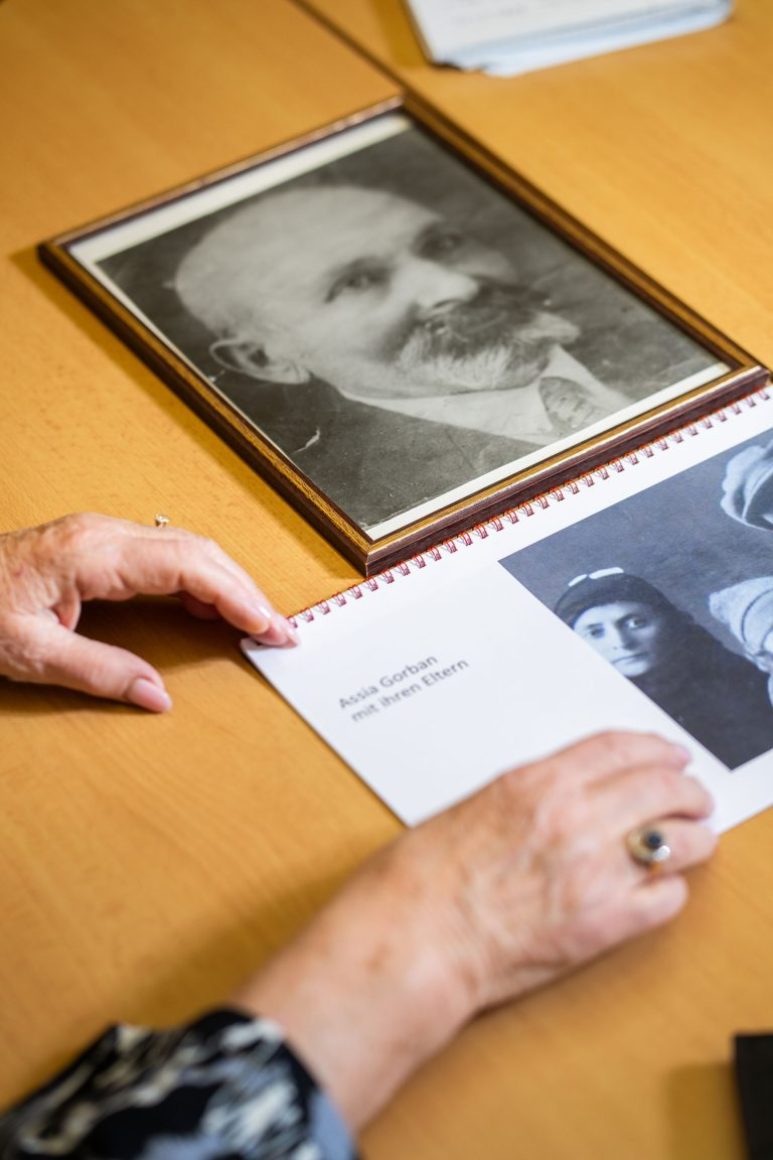

Was mir auch sehr wichtig ist, sind meine Besuche als Zeitzeugin bei Schülern, deshalb arbeite ich auch gern mit der Claims Conference zusammen. Leiterin Ruth Kinet organisiert meine Termine. Ich rede über mein Leben während der Schoa, um die Erinnerung daran wachzuhalten – das gibt mir Kraft.

Jüngst sprach ich vor Schülern, von denen die meisten muslimisch waren. Sie hörten mir aufmerksam und mitfühlend zu, als ich ihnen erzählte, wie meine Familie und ich 1941 erst in das Ghetto unserer Stadt und später in das Todeslager Petschora verschleppt wurden. Meine Mutter war eine Heldin, denn nur ihre Unerschrockenheit und ihr starker Überlebenswille haben uns vor dem Tod bewahrt. In ausweglosen Situationen schaffte sie es, etwas zu essen für uns zu besorgen. Manchmal waren es gefundene Kartoffelschalen, die sie aufbereitete.

Über eine KZ-Mauer hinweg gab es Tauschgeschäfte mit den Bewohnern der Stadt.

Über eine KZ-Mauer hinweg gab es Tauschgeschäfte mit den Bewohnern der Stadt. Eine Szene werde ich nicht vergessen: Ein Junge wurde in dem Moment erschossen, als er einen Eimer Kirschen herunternehmen wollte. Alles, was wir an Kostbarem besaßen, hatte meine Mutter versteckt: Einen Ring meiner Großmutter flocht sie sich ins Haar, 100 Okkupationsmark nähte sie in den Kragen meines Kleides ein. Dank des Geldes, mit dem wir Soldaten bestochen haben, starteten wir unseren ersten Fluchtversuch, der jedoch scheiterte. Der zweite glückte.

Bis auf meinen Großvater haben alle überlebt

Zu Fuß bewältigten wir 120 Kilometer zu unserem Heimatdorf, um festzustellen, dass in unserem Haus ein Polizist und in jenem meiner Großeltern rumänische Juden lebten. Da diese jedoch eine Metzgerei betrieben und Fleisch an die rumänisch-deutsche Kommandantur lieferten, konnten wir von den Resten aus der Metzgerei leben und durften im Stall wohnen. Das KZ, in dem mein Bruder, mein Vater und weitere Verwandte noch inhaftiert waren, wurde am 17. März 1944 aufgelöst. Bis auf meinen Großvater haben alle überlebt. Er war ein besonderer Mensch, der sein Leben gab, um meinen Vater zu retten.

90 Minuten habe ich gesprochen, danach wurden Fotos von den Schülern und mir gemacht. Ich weiß, dass sie zu Hause solche Schicksalsberichte nicht hören. Ich mache alles, außer Treppen steigen. Jammern ist nicht meine Sache, ich bin zu 90 Prozent zufrieden mit meinem Leben. Mein Sohn lebt in meiner Nähe, ebenso meine Enkel und Urenkel.

Als mein Bruder vor Jahrzehnten nach Israel auswanderte, nahm er den Ring meiner Mutter mit, den sie in ihrem Zopf versteckt hatte. »Und du«, sagte er damals zu mir, »wenn du nach Deutschland gehst, nimm die Rosenthal-Terrine mit.« Ich möchte sie einem Museum schenken, falls sich jemand dafür interessiert. Wenn nicht, bleibt sie bei mir. Nun feiere ich wieder den Tag der Befreiung und wünsche mir als Überlebende des Zweiten Weltkriegs nur noch eines: Frieden.

Aufgezeichnet von Christine Schmitt