Werner Meiners beschreibt in seinem Buch Unsere jüdischen Nachbarn die Geschichte der Familie Kugelmann aus Wardenburg. Die Schoa überlebt haben nur Selma Kugelmann und ihre Cousine Gertrud. Selma konnte Deutschland 1949 in Richtung USA verlassen. Gertrud war schon 1939 nach Australien ausgewandert.

Meiners erstellt eine Familienchronik ab Ende des 19. Jahrhunderts. Die Kugelmanns seien schlichte Dorfjuden gewesen, werden von ihren Nachbarn als »freundlich und hilfsbereit« beschrieben. Sie sind Mitglieder der Feuerwehr und von Vereinen, um 1900 geachtete Mitbürger.

Ehrenplatz Sie scheinen traditionelle orthodoxe Juden gewesen zu sein. Familienoberhaupt Daniel Kugelmann besitzt jedenfalls einen Ehrenplatz in der Oldenburger Synagoge. Die Frauen arbeiten mit, Elise Kugelmann wird als sehr gute Köchin beschrieben, die bei der Ausrichtung großer Feste mithilft. Frieda betätigt sich in einer Großdampfwäscherei, Selma gilt als sehr kontaktfreudig. Die finanziellen Verhältnisse der Familie sind mal schlecht, mal etwas besser. Kugelmanns erleben die Weltwirtschaftskrise und erholen sich wieder davon.

Nach der Machtübernahme beginnt im engen ländlichen Milieu die Ausgrenzung. Man versucht, Juden vom Viehhandel auszuschließen. Erna geht 1934 nach Leipzig, um in der Großstadt »unterzutauchen«. 1935 leben nur noch vier Familienmitglieder in Wardenburg.

1937 gehen Semmi und Rosa nach Berlin. 1938 heiratet Selma David Grünberg und zieht ebenfalls nach Leipzig. Als polnische Staatsbürger (durch ihre Heirat mit David, der aus dem polnischen Kolmea stammt, ist auch Selma Polin) sind sie in Deutschland unerwünscht.

Antisemitismus In Wardenberg lebt 1940 kein Jude mehr. Die alten zogen in ein Altersheim nach Hamburg. Der Antisemitismus der kleinen Gemeinde richtet sich, so stellt der Autor fest, allgemein gegen das Judentum und vor allem gegen Ostjuden, nicht aber gegen die »Nachbarn«. Die seien ja »harmlos« gewesen, wird man später feststellen.

Julius Kugelmann, damals schon 80-jährig, und seine acht Jahre jüngere Schwester Elise werden zunächst nach Theresienstadt und von dort sofort in das Vernichtungslager Treblinka deportiert. Louis und Frieda Kugelmann werden zusammen mit ihrer Tochter Erna im Mai 1942 in Auschwitz ermordet, sie lebten zuvor im ostschlesischen Gleiwitz. Semmis Familie kommt in Sobibor um. Selma und David überleben im Keller einer ukrainischen Bauernfamilie, die sie versteckt.

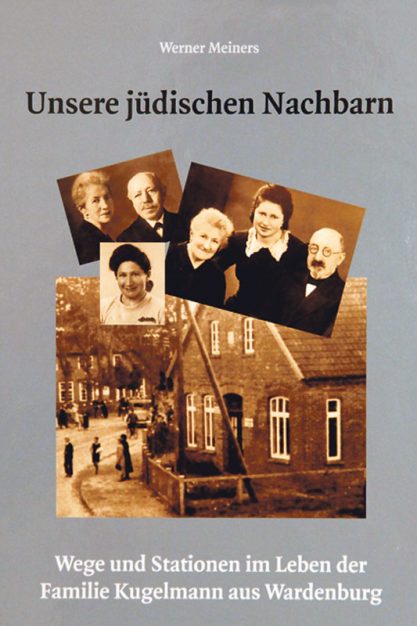

Erklärungen Meiners ergänzt die detailreich recherchierten Schicksale um historisches Bildmaterial, Schriftdokumente, Zeitungsausschnitte und grau unterlegte Erklärstücke. Auf der hinteren Klappenseite sind die Wanderungs- und Deportationswege der einzelnen Familienmitglieder auf einer Karte verdeutlicht.

Er wünsche sich eine breite Leserschaft, schreibt der Historiker Albrecht Eckhardt in seinem Geleitwort. Wer sich anhand einer Familie ein Bild davon machen möchte, wie die NS-Vernichtung auch historisch unbedeutende Menschen verfolgte, hat hier ein anschauliches Beispiel. Meiners ist es zu verdanken, dass auch ihre Schicksale in Erinnerung bleiben.

Werner Meiners: Unsere jüdischen Nachbarn. Wege und Stationen im Leben der Familie Kugelmann aus Wardenburg. Isensee, Oldenburg 2011, 204 S., 18 €