Ein Blumenstrauß, eine Anstecknadel, eine Urkunde für 60 Jahre aktive Parteizugehörigkeit. Das können nicht viele vorweisen – vor allem keine Frauen. Aber ich war schon immer ein sehr politischer Mensch. Im Grunde bin ich in die SPD hineingeboren worden. Meine Großmutter saß 1919 für die SPD im Reichstag, und meine Eltern waren ebenso überzeugte Sozialdemokraten. Auch ich beteilige mich nach wie vor an Mitgliederversammlungen und Delegiertenwahlen – wenn ich dafür Zeit habe.

Doch hauptsächlich organisiere ich die Ausstellungen für meinen Mann, Manfred Weil. Er ist ein fantastischer Maler, aber für vieles andere hat er keinen Kopf. Unsere Wohnung in Meckenheim bei Bonn ist sein Atelier und mein Büro. Neben seiner großen Liebe bin ich für ihn Sekretärin, Buchhalterin und Managerin – das Kochen allerdings übernimmt er.

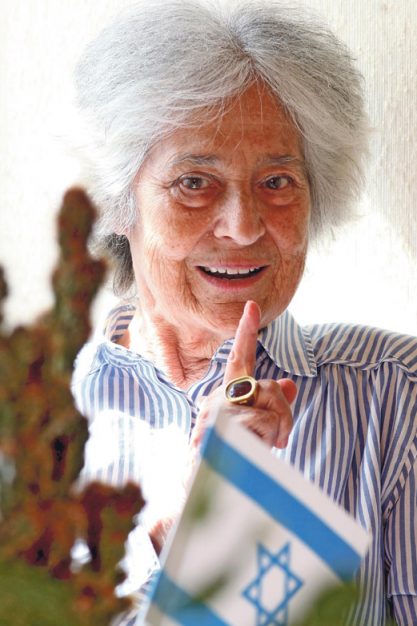

palästina Ich wurde in Stettin geboren. Doch Ende 1937 flohen meine Eltern mit mir nach Palästina. Wohl schon dadurch, dass ich dort aufwuchs, bin ich viel kontaktfreudiger als Manfred. Für meine Interessen zu kämpfen und etwas zu sagen, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme, habe ich dort gelernt.

Weil meine Eltern es als Pflicht ansahen, die junge Demokratie in Deutschland mitzugestalten, kehrten wir 1948 zurück. Ich kam auf die Odenwaldschule, erzählte dort meinen Mitschülern von Israel und berichtigte meinen Deutschlehrer, der meinte, das »Weltjudentum« hätte sich jetzt Palästina unter den Nagel gerissen.

Ich fand es unendlich bitter, Israel damals verlassen zu müssen. Aber wäre ich dort geblieben, wäre ich wohl nicht so jüdisch geworden, wie ich es heute bin. Wer in Israel war, brauchte nicht religiös zu sein, er arbeitete ja ohnehin für das Land und somit für das jüdische Volk. Aber hier in Deutschland musste ich mich dazu bekennen, Jüdin zu sein. Dass manche Schoa-Überlebende Angst hatten, sich zu offenbaren, ist klar. Aber ich habe die Jahre während des Holocausts in Palästina verbracht. Wir sind dort anders aufgewachsen.

Mit 14 Jahren bewarb ich mich bei der Hagana, dem zionistischen Untergrund, um bei der Arbeit gegen die britischen Besatzer zu helfen. Da stellt man eigentlich keine Bedingungen – aber ich hatte zwei: Erstens wollte ich meinen Eltern immer erzählen dürfen, wenn ich für die Hagana unterwegs bin, damit sie sich keine Sorgen machten. Und zweitens würde ich keinen Menschen töten.

Das Rekrutierungskomitee schickte mich aus dem Raum und beriet sich. In den Minuten des Wartens hatte ich große Angst, abgelehnt zu werden. Sie sagten mir dann aber, ich dürfte es meinen Eltern erzählen, und ich müsste erst einmal niemanden umbringen. So schwor ich auf den Tanach, Verschwiegenheit und Gehorsam zu befolgen. Selbst meine Ausreise über London nach Deutschland habe ich mir genehmigen lassen.

Während meiner Jahre in Palästina habe ich nicht ein einziges Mal eine Synagoge betreten. In dem Kinderheim bei Haifa, in dem ich aufwuchs, wurden aber alle Feiertage begangen und natürlich der Schabbat. Auch die israelischen Tänze und Lieder, die ich später meinen Mitschülern in der Odenwaldschule beigebracht habe, hatte ich von dort. Dass ich die Lieder später sogar mal im deutschen Radio vortragen würde, konnte ich da noch nicht ahnen. Aber in der jungen Bundesrepublik gab es eben nicht viele, die Hebräisch sprachen, geschweige denn singen konnten.

medien Im Fokus der Medien steht meist mein Mann. Einerseits wegen seiner Malerei, andererseits wegen seiner spektakulären Flucht aus Nazideutschland. Ständig finden Interviews und Gespräche statt. Derzeit wird ein Film über seine Geschichte gedreht, für den er erneut nach Belgien, Frankreich und in die Schweiz gereist ist. Selbstverständlich habe ich ihn begleitet.

Aber auch die Berichte über seine Malerei verzichten selten auf seine Verfolgung durch die Nazis. Dabei sind es nur wenige Gemälde, die Güterzüge zeigen und den Betrachter an Deportationen denken lassen. Auf Hunderten anderen sind Menschen, Landschaften und Blumen abgebildet.

In einigen Galerien hängen auch Porträts von mir, mit langem dunklen Haar, wie es die meisten Frauen auf den Bildern meines Mannes tragen – einer Frisur, die ich 1971 auch unter der Chuppa trug. Wir waren nach der Schoa das erste jüdische Paar, das in der Bonner Synagoge getraut wurde. Zwei Jahre später fand dort dank der Gemeinde auch die erste Ausstellung von Manfreds Bildern statt.

Kommunikation Bilder zu vermarkten, habe ich in den Jahren darauf in einer Kölner Galerie gelernt, die mein Mann beriet. Meine Aufgabe war es, Kontakt zu den Kunden und zum Publikum herzustellen. Ich war also damals schon zuständig für die Kommunikation. Heute muss ich zudem den Überblick über die Werke behalten, das heißt, ich notiere die Verkäufe und registriere, welche Bilder wo gezeigt werden. Zurzeit sind es fünf Ausstellungen gleichzeitig, doch das kommt selten vor.

Ausgesprochen förderlich für Manfreds Bekanntheitsgrad war der Kauf mehrerer Bilder durch den Bundestag. Annemarie Renger, frisch gewählte Bundestagspräsidentin und zudem meine Freundin, erschien 1973 bei der Ausstellung in der Synagoge und wählte drei Ölbilder sowie fünf Grafiken aus. Sie bestand auf einen offiziellen Empfang im Bonner Regierungssitz. Die gesamte Presse war da, und ich trug ein neues Kostüm, das mir meine Mutter extra für diese Feier gekauft hatte. Die Bilder sind inzwischen irgendwo im Berliner Reichstag, wo Annemarie ja zunächst noch Vizepräsidentin war.

Kennengelernt habe ich sie – sie war ein blutjunges Ding damals – bei der SPD in Hannover, dorthin schickte der Exilparteivorstand in London seine Genossen. Sie war zu der Zeit die persönliche Assistentin Kurt Schumachers. Das ist aber nicht der einzige Kontakt, der aus meiner Tätigkeit als Sozialdemokratin entstanden ist: Auch in Johannes Rau fand ich einen wunderbaren Freund. Unter anderem mit ihm habe ich die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Wuppertal gegründet, die verhältnismäßig früh intensive Kontakte nach Israel geknüpft hat.

zeugen jehovas Manch eine Bekanntschaft kam hingegen aus dem Nichts. So klingelte es einmal an unserer Tür: Davor standen Zeugen Jehovas, eine Mutter und ihre Tochter. Es sei vergebene Liebesmüh, sagte ich ihnen. »Ihr könnt uns nicht missionieren! Wir sind Juden.« Als sie erwiderten, vielleicht etwas von mir lernen zu können, bejahte ich das und bat sie herein. Wir sind gute Freunde geworden.

Trotz all dieser tollen Menschen bereue ich es manchmal, nicht ein weiteres Mal nach Israel ausgewandert zu sein. Dabei werden wir Meckenheim in jedem Fall verlassen müssen. Denn der schöne jüdische Friedhof dort ist – wie so viele andere – von den Nazis verwüstet worden. Als ich versuchte, meinem Mann den Wunsch nach einer Grabreservierung zu erfüllen, sagte man mir, man könne nicht mehr nachvollziehen, wo schon jemand liegt; es seien dort also keine Bestattungen mehr möglich.