Im Wochenabschnitt Balak lesen wir die bekannte Geschichte von Bileam, dem berühmt-berüchtigten nichtjüdischen Propheten. Der moabitische König Balak bittet ihn, das jüdische Volk, das gerade unterwegs durch die Wüste ist, zu verfluchen, denn Balak hat Angst vor den Israeliten. Bileam ist bereit, Balaks Wunsch zu erfüllen.

Doch unterwegs offenbart ihm sein Esel durch einen himmlischen Boten, dass G’tt seine Absichten nicht billigt und ihn schließlich zwingt, das jüdische Volk zu segnen, anstatt es zu verfluchen. Die Worte, die wir beim Betreten einer Synagoge sprechen und die unsere Weisen gewählt haben, entstammen dem Segen, den G’tt dem bösen Propheten anstelle des Fluches in den Mund legt: »Wie schön sind deine Zelte, Jakow, deine Heimstätten, Israel« (4. Buch Mose 24,5).

Eigenschaften Unsere Weisen vergleichen oft die Persönlichkeiten Bileams und Awrahams miteinander. Die Mischna (Pirkej Awot 5,19) sagt dazu: »Wer die folgenden drei Charaktereigenschaften besitzt, zählt zu den Schülern von Awraham Awinu, und wer drei andere Charaktereigenschaften besitzt, zählt zu den Schülern des bösen Bileam.

Ein gutes Auge (das heißt, die Fähigkeit, sich für andere zu freuen), Demut und Bescheidenheit – das sind die Eigenschaften der Schüler von Awraham. Ein böses Auge (das heißt, missgünstig und neidisch zu sein), Sorglosigkeit und Arroganz – das sind die Eigenschaften des bösen Bileam.« Die Mischna kommt zu dem Schluss, dass Awrahams Schüler das ewige Leben erben werden, die Schüler Bileams hingegen das Verderben.

Der Text der Tora legt viele Vergleiche zwischen Awraham und Bileam nahe. Zu beiden hat G’tt »Nein!« gesagt: zu Awraham, als er versuchte, zu verhandeln, um die Zerstörung der Städte Sedom und Amora zu vermeiden, und zu Bileam, als er das jüdische Volk verfluchen wollte.

Jeder der beiden stand am Tag seiner großen Herausforderung früh auf: Awraham vor der Akeda (der Bindung Jizchaks, 1. Buch Mose 22,3) und Bileam, bevor er sich aufmachte, das jüdische Volk zu verfluchen (4. Buch Mose 22,21). Beide wurden von ihren Knechten begleitet, beide sattelten ihre Esel, und in beiden Geschichten erschien ein Engel G’ttes zur Führung in die richtige Richtung. Auch kommt in beiden Begebenheiten mehrfach das Wort »sehen« vor. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Mischna sagt, dass Awraham ein gutes Auge hatte und Bileam ein böses.

Details Wenn wir aber etwas genauer hinschauen, offenbaren die kleinen Unterschiede in den – auf den ersten Blick – sehr ähnlichen Details, warum Awraham ganz anders war als Bileam.

Als G’tt ihre Wünsche zurückweist – bei Awraham das Verschonen der zwei Städte und bei Bileam das Verfluchen des jüdischen Volkes –, reagierten beide höchst unterschiedlich. Das können wir der Beschreibung entnehmen, wie sie am nächsten Morgen von ihrem Nachtlager aufstanden. Die Texte verwenden leicht unterschiedliche Wörter für »aufstehen«: Im Falle Awrahams ist es »wajaschkem«.

Nach der Zerstörung von Sedom und Amora kehrt Awraham an seinen angestammten Platz zum Beten zurück, an den Ort, an dem seine Bitte zuvor zurückgewiesen wurde (Talmud Berachot 6b). Awraham war fähig, die Zurückweisung durch G’tt zu akzeptieren, und gab nicht dem Ort die Schuld daran. Anders war es jedoch mit Bileam. Hier benutzt die Tora das Wort »wajakom«, das mit einem Akt der Rebellion konnotiert ist, genau wie in der vorangegangenen Geschichte von Korach.

Die Melodien der Toralesung, die Bestandteil der korrekten Präsentation und Interpretation des Textes sind, weisen uns auf unterschiedliche Absichten hin, mit denen Awraham am Morgen aufsteht: Dort, wo er aufsteht, um seinen Sohn Jischmael fortzuschicken (1. Buch Mose 21), steht unter den Worten »wajaschkem Awraham« zweimal das Melodiezeichen Munach. Es bedeutet »ausgeruht« oder »in langsamer, ruhiger Bewegung« und weist immer auf Zurückhaltung oder Zögern hin. Jischmael fortzuschicken, war eine der schwersten Entscheidungen, und Awraham konnte sie nicht mit ganzer Bereitwilligkeit durchführen.

Im Falle der Akeda (1. Buch Mose 22) hingegen stehen unter den Worten »wajaschkem Awraham« die Zeichen Kadma Weasla, was »vorausgehen« oder »voraneilen« bedeutet, also das genaue Gegenteil von »ausruhen«, nämlich das Ingangsetzen und Vorantreiben von Ereignissen. Hier zeigt Awraham die volle Bereitschaft, den Wunsch seines Schöpfers zu erfüllen. Begeisterung und Bereitwilligkeit wurden für Awraham zur Selbstverständlichkeit.

Rebellion Wir lesen, dass auch Bileam mit Bereitwilligkeit gehandelt hat: Er stand mit dem Wort »wajakom« auf, einem Akt der Rebellion. Als Melodiezeichen unter »wajakom« steht Mahpach, was »umdrehen« oder »umwerfen« bedeutet. Bileams Begeisterung ging nicht in die richtige Richtung. Er wollte rebellieren und umwerfen – gegen den ausdrücklichen Willen G’ttes.

Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Tora in beiden Geschichten verschiedene Wörter für die Esel verwendet, die Awraham und Bileam satteln: im Falle Awrahams das hebräische Wort »Chamor«, das die gleiche Wurzel hat wie das Wort »Chomer« – deutsch: Material.

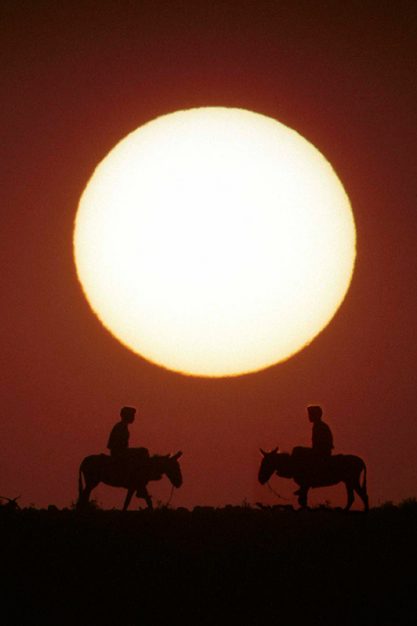

Die jüdischen Mystiker erklären, dass jemand, der seinen Esel unter Kontrolle hat, auch die Kontrolle über sein eigenes Material, also seine körperlichen Bedürfnisse, hat und deshalb in der Lage ist, sich vollkommen auf spirituelle Dinge zu konzentrieren. (Aus diesem Grund reitet der Maschiach in jüdischen Texten auf einem Esel.)

Im Gegensatz dazu wird Bileams Esel nicht als »Chamor«, sondern als »Aton« bezeichnet, da Bileam durch seine rebellische Natur nicht jene Stufe der Selbstbeherrschung erreicht hat, auf der er die Kontrolle über sich selbst (sein eigenes »Material« – Chomer) gehabt hätte.

Sowohl Awraham als auch Bileam zeigen, was Begeisterung und Bereitwilligkeit sein können. Es kommt dabei aber auf die richtige Einstellung und die richtigen Werte an. Im eigenen Tun gut zu sein, sollte jeder anstreben. Doch genauso wichtig ist, wie wir noch handeln: nämlich mit guten Augen – also in Demut und Bescheidenheit!

Der Autor ist Rabbiner der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig.

Inhalt

Der Wochenabschnitt Balak hat seinen Namen von einem moabitischen König. Dieser fürchtet die Israeliten und beauftragt den Propheten Bileam, das Volk Israel zu verfluchen. Doch Bileam segnet es und prophezeit, dass dessen Feinde fallen werden.

4. Buch Mose 22,2 – 25,9