Pro – Felix Klein findet: Der Begriff ist aus heutiger Sicht nicht mehr tragbar

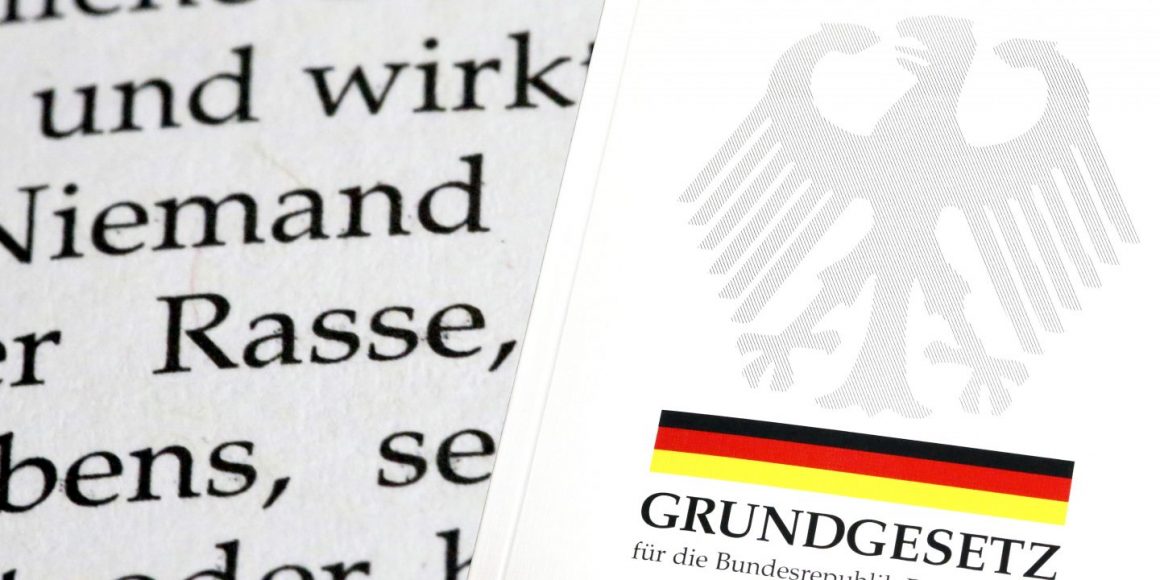

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland war ursprünglich als Provisorium gedacht, daher trägt es auch nicht die Bezeichnung »Verfassung«. Es genießt ein hohes Ansehen. Dies gilt sowohl für die Bevölkerung in der Bundesrepublik – fast 90 Prozent sind der Ansicht, dass sich das Grundgesetz »sehr gut« oder »gut« bewährt habe – als auch für Experten und international.

So berichtete eine ehemalige Bundesverfassungsrichterin, dass ein ausländischer Kollege Deutschland darum beneide, dass Hunderttausende auf den Straßen rund um das Brandenburger Tor in Berlin den 60. Geburtstag des Grundgesetzes feierten.

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT Ein wesentlicher Grund für dieses hohe Ansehen ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die über Jahrzehnte hinweg den Normtext mit Leben gefüllt und damit einen wesentlichen Beitrag zur konkreten Ausgestaltung der Freiheits- und Gleichheitsrechte in der Bundesrepublik Deutschland geleistet hat.

Eine wichtige Botschaft: Gleich zu Beginn der Verfassung stehen die Grundrechte, nicht etwa der Aufbau des Staates. Das zeigt die Bedeutung, die die Mütter und Väter des Grundgesetzes diesen Rechten zugewiesen haben. In Artikel 3 Absatz 1 heißt es: »Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.« In Absatz 3 werden dann die unzulässigen Differenzierungskriterien genannt, etwa »Glauben«, »Heimat und Herkunft« und auch »Rasse«.

»BLACK LIVES MATTER« Vor allem nach dem Tod von George Floyd und der »Black lives matter«-Bewegung in den USA hat sich hierzulande eine Diskussion über den Begriff der »Rasse« im Grundgesetz verstärkt. Schon in der ersten Evaluation des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 2016 hatten Expertinnen und Experten eine Streichung beziehungsweise Ersetzung des Begriffs empfohlen, da er wissenschaftlich nicht haltbar sei.

2019 dann wandten sich Biologen und Lebenswissenschaftler in der »Jenaer Erklärung« auch öffentlich gegen die Verwendung des Rassebegriffs, denn er sei »das Ergebnis von Rassismus und nicht dessen Voraussetzung«.

Die Befürworter eines Verbleibs des Begriffs im Grundgesetz verweisen vor allem darauf, dass diese Formulierung 1949 als Absage an die Diskriminierungen des gerade erst besiegten Nationalsozialismus zu verstehen sei.

Wer sich die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anschaut, wird feststellen, dass es keine Definition des »Rasse«-Begriffs liefert. Gleiches gilt für die juristische Kommentarliteratur: Sie verweist lediglich auf die ursprüngliche Motivation des Gesetzgebers und bezeichnet »Rasse« vor allem als »polemischen« Begriff.

»Die Sensibilität für Sprache hat sich in letzter Zeit erhöht. Kaum jemand nennt den Schokokuss noch ›Mohrenkopf‹ oder gar ›Negerkuss‹.«

Felix Klein

Die Sensibilität für Sprache hat sich in den letzten Jahrzehnten erhöht. Begrifflichkeiten, die früher wie selbstverständlich verwendet wurden, werden heute nicht mehr benutzt. Kaum jemand nennt den Schokokuss noch »Mohrenkopf« oder gar »Negerkuss«, und auch das »Fräulein« gibt es aus guten Gründen nicht mehr.

Es ist wichtig und richtig, dass diese erhöhte Sensibilität auch Folgen zeitigt, im Alltag und erst recht in unseren Gesetzen, denn Sprache formt das Denken und damit auch das Handeln. Das sollte auch in der Rechtssprache bedacht werden.

UNESCO Diesen Schritt sind die Vereinten Nationen bereits 1995 gegangen: Eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe der UNESCO-Konferenz »Gegen Rassismus, Gewalt und Diskriminierung« hat ausgeführt, dass das Konzept der »Rasse« aus der Vergangenheit in das 20. Jahrhundert übernommen und häufig verwendet worden sei, um »unannehmbare Verletzungen der Menschenrechte zu rechtfertigen«.

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass »die Analyse von Genen, die in verschiedenen Versionen (Allelen) auftreten, gezeigt (hat), dass die genetische Variation zwischen den Individuen innerhalb jeder Gruppe groß ist, während im Vergleich dazu die Variation zwischen den Gruppen verhältnismäßig klein ist. Es ist leicht, zwischen Menschen aus verschiedenen Teilen der Erde Unterschiede in der äußeren Erscheinung (…) zu erkennen, aber die zugrunde liegende genetische Variation selbst ist viel weniger ausgeprägt«. Es wird ausdrücklich erklärt, dass es »keinen wissenschaftlich zuverlässigen Weg gibt, die menschliche Vielfalt mit (…)dem traditionellen ›Rassen‹-Konzept zu charakterisieren«.

Vor dem Hintergrund der Geschichte dieses Begriffes erscheint es aus heutiger Sicht nicht mehr tragbar, ihn beizubehalten. Das Problem ist deutlich beim Namen zu nennen: Rassistische und antisemitische sowie die weiteren in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes genannten Ungleichbehandlungen stehen dem Grundgedanken unserer Verfassung entgegen.

Ich bin zuversichtlich, dass der Deutsche Bundestag eine Formulierung finden wird, die nicht mehr an den Begriff »Rasse« anknüpft und gleichzeitig die Voraussetzungen dafür schafft, dass der bisherige Grundrechtsschutz sowie die hohen Standards der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erhalten bleiben.

Der Autor ist Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus.

Contra – Michael Sachs meint: Gerade aufgrund der deutschen Geschichte verbietet sich jede Sprachkosmetik

Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes (GG) schreibt in seinem ursprünglich einzigen Satz 1 seit 1949 vor, dass niemand »wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden« darf. Er legt in unmissverständlicher Klarheit fest, welche Unterscheidungen die grundrechtsgebundene öffentliche Gewalt in Deutschland definitiv, aus welchen Gründen (oder auch: unter welchem Vorwand) auch immer, nicht mehr treffen darf.

Der ganz offen gehaltene allgemeine Satz des Artikels 3 Absatz 1 GG (»Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich«) schien keine hinreichende Sicherung hinsichtlich der aufgezählten Merkmale zu bieten, in denen sich die leidvolle Diskriminierungsgeschichte der jüngeren und jüngsten Vergangenheit spiegelt.

Das Kriterium der »Rasse« ist als Absage an die Diskriminierungen der gerade erst überwundenen Zeit der NS-Herrschaft mit ihren Gräueltaten vor allem gegen die Mitglieder der angeblichen »Rasse« der Juden in den Katalog aufgenommen worden.

RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT Dabei hatten nicht einmal die Nationalsozialisten trotz aller Bemühungen ihrer Rassenforschung eine Definition der »Juden« anhand anthropologischer oder genetischer Kriterien zustande gebracht. Sie mussten letztlich auf die Religionszugehörigkeit zurückgreifen, auf deren Grundlage vermutet wurde, ob Menschen oder ihre Vorfahren »Juden« waren.

Auch wenn die »Rasse« eine Wahnvorstellung war, wird bis heute wohl niemand leugnen, dass in Nazi-Deutschland Juden wegen ihrer »Rasse« verfolgt und ermordet wurden. Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 GG trifft sich zumal bei der Rasse mit den Unterscheidungsverboten, die nach dem Zweiten Weltkrieg dem Vorbild der Charta der UN von 1945 und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 folgend zu fast universeller Geltung im Völkervertragsrecht, im ausländischen Verfassungsrecht sowie im Recht der Europäischen Union gelangt sind.

In Deutschland hat das Kontrollratsgesetz Nr. 1 der Alliierten von 1945 ausdrücklich jede Anwendung von Gesetzen verboten, durch die ein Mensch unter anderem »aufgrund seiner Rasse … Nachteile erleiden würde«. Das Grundgesetz 1949 hat sich dieses Benachteiligungsverbot vollumfänglich zu eigen gemacht, was jedenfalls in der damaligen Zeit wohl »alternativlos« war. Niemand kann ernstlich annehmen, dass ausgerechnet die heute nahezu universelle Absage an Diskriminierungen wegen der »Rasse« impliziert, dass es so etwas wie eine »Rasse« tatsächlich gibt.

»Das Grundgesetz setzt bezüglich der ›Rasse‹ keineswegs voraus, dass eine solche Kategorie sinnvoll aufgestellt werden kann.«

Michael Sachs

Gleichwohl werden neuerdings, wie schon früher eher vereinzelt in der Verfassungsrechtswissenschaft, auch im politischen Raum Stimmen laut, die dafür plädieren, das Merkmal der »Rasse« aus dem Grundgesetz auszuscheiden. Zuletzt haben die Länder Hamburg und Thüringen im Bundesrat vorgeschlagen, das Grundgesetz in diesem Sinne zu ändern; sie halten die bestehende Formulierung für problematisch, weil sie das Risiko berge, dahin missverstanden zu werden, dass das Grundgesetz voraussetze, dass es »Rassen« wirklich gibt.

MISSVERSTÄNDNIS Diese Befürchtung eines solchen Missverständnisses ist allerdings wie bei den angesprochenen Parallelbestimmungen weltweit fernliegend. Ausdrücklich richtet sich die Antirassismus-Richtlinie der EU aus dem Jahr 2000 in einem vorangestellten Erwägungsgrund gegen die Annahme, dass die Verwendung des Begriffs der Rasse die Akzeptanz von Theorien über menschliche Rassen impliziere; dementsprechend verzichtet die Richtlinie auf die Verwendung des Begriffs der »Rasse« nicht.

Immerhin soll nach dem Änderungsvorschlag die »Rasse« im Grundgesetz nicht ersatzlos wegfallen, sodass nurmehr der allgemeine Gleichheitssatz Schutz böte.

Stattdessen soll es umformuliert heißen: »Niemand darf … rassistisch benachteiligt oder bevorzugt werden.« Dazu wird explizit betont, dass sich in der Sache nichts ändern soll, dass die seit 1949 gültige Formulierung anerkanntermaßen genau dieselben, unverändert angestrebten rechtlichen Konsequenzen habe.

RASSENWAHN In der Tat geht es dem Artikel 3 Absatz 3 GG nach wie vor darum, Menschen vor Diskriminierungen anhand des ihnen zugeschriebenen Merkmals der Zugehörigkeit zu einer bestimmten »Rasse« zumal durch die grundrechtsgebundene Staatsgewalt zu schützen, gerade wenn oder weil solche Zuschreibungen nur Ausdruck von Rassenwahn fernab irgendeiner Realität sind. Das Grundgesetz setzt bezüglich der Rasse keineswegs voraus, dass eine solche Kategorie sinnvollerweise aufgestellt werden kann.

Um allen an solchen Vorstellungen orientierten Handlungen der öffentlichen Gewalt wirksam einen Riegel vorzuschieben, gibt es kein besseres Mittel, als im Einklang mit den weltweit bestehenden Verboten von Rassendiskriminierung Benachteiligungen (und Bevorzugungen) »wegen der Rasse« auch im Grundgesetz weiterhin zu untersagen. Jede Sprachkosmetik verbietet sich demgegenüber, gerade Deutschland.

Der Autor ist Professor für Staats- und Verwaltungsrecht

der Universität zu Köln.