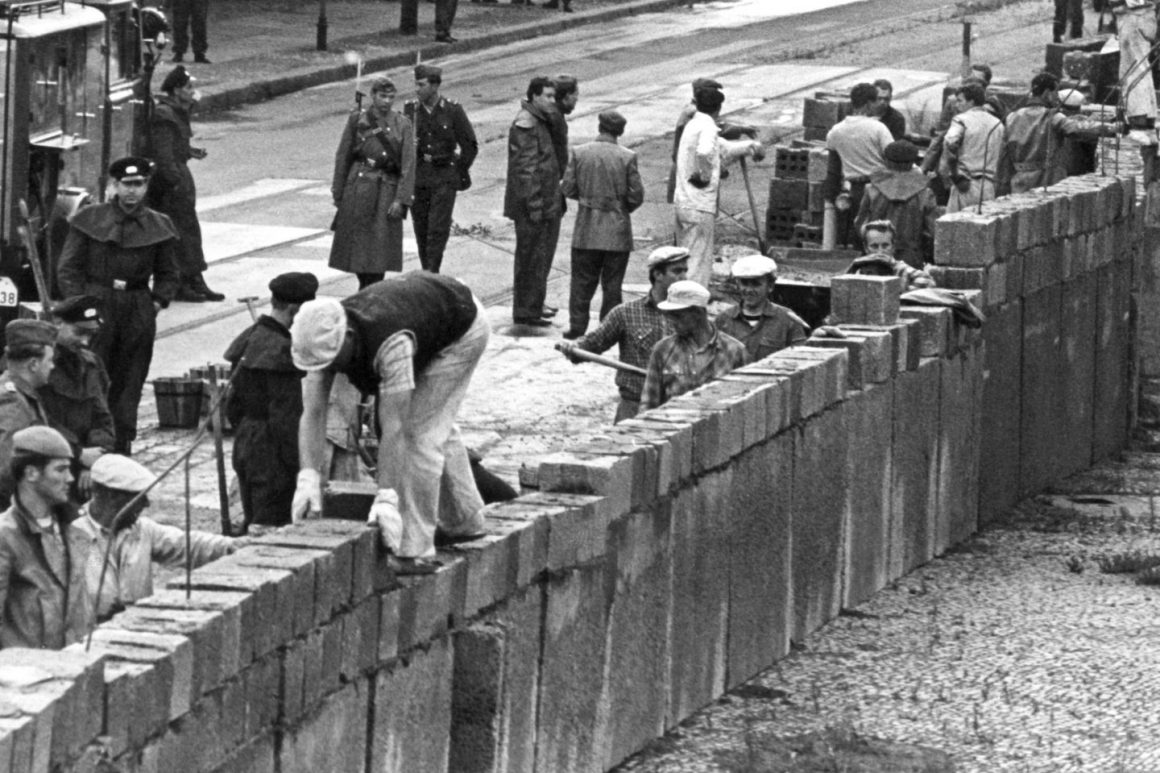

Es geschah von heute auf morgen. Als die Berliner am Sonntagmorgen des 13. August 1961 aufwachten, war ihre Stadt geteilt. Bereits um 1.30 Uhr in der Nacht hatten schwer bewaffnete Einheiten der ostdeutschen Volksarmee und der Volkspolizei den Verkehr zu den Westsektoren unterbrochen. Aber nicht nur das. Stacheldrahtsperren wurden errichtet, Fenster und Türen an grenznahen Häusern zugemauert sowie erste Betonplatten aufgestellt. Niemand sollte mehr unerlaubt von Ost nach West gelangen können.

Sukzessiv entstand daraus, was später als »Berliner Mauer« in die Geschichte eingehen sollte. Immer weiter perfektionierte die DDR ihren 155 Kilometer langen »antifaschistischen Schutzwall« – so die Diktion der Machthaber – rund um die Stadt, installierte sogar Selbstschussanlagen, bis die Mauer im November 1989 endlich wieder fiel.

Selbstverständlich war der Bau der Mauer vor genau 60 Jahren auch für die jüdische Gemeinschaft in Berlin eine Herausforderung. Denn nun war der direkte Kontakt zwischen Mitgliedern der Gemeinde im Westen Berlins mit denen im Osten weitgehend unmöglich gemacht geworden.

ANALOGIE »Man stelle sich vor, daß der Weg zur Arbeitsstätte plötzlich abgeschnitten, der Weg zwischen Freunden und Familienangehörigen blockiert und eine europäische Weltstadt radikal und unerbittlich geteilt wird«, schrieb Hendrik van Dam, langjähriger Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland, in der »Jüdischen Allgemeinen« wenige Tage nach den Ereignissen vom 13. August 1961. »Die Entfernung von wenigen Kilometern wird unermesslich. Berlin ist ›jerusalemisiert‹ worden, und gerade Juden sollten verstehen, was das bedeutet«, so van Dam weiter.

Damit stellte er eine Analogie her, die heute vielleicht nur die wenigsten verstehen. Schließlich gab es zu diesem Zeitpunkt nur eine einzige andere Stadt von Bedeutung, die das gleiche Schicksal erlitten hatte, und das war Jerusalem, dessen Ostteil seit 1948 unter jordanischer Herrschaft stand und damit für Juden bis 1967 unerreichbar blieb.

Der erste Tote an der innerdeutschen Grenze nach Errichtung der Sperranlagen war ein Jude.

Aber noch etwas wurde dadurch endgültig – zumindest aus Sicht der damaligen Akteure: die organisatorische Trennung zwischen den jüdischen Gemeinden in Ost- und West-Berlin, die eigentlich schon 1953 vollzogen wurde. Zuvor bereits waren aus Furcht vor Repressalien – Stichwort Slánský-Prozess – nach einem Aufruf von Rabbiner Nathan Levinson über 500 Juden aus der DDR in den Westen geflohen.

Zwar existierte auf deutsch-deutscher Ebene die Einheit in den Jahren danach weiter, weil der Verband der jüdischen Gemeinden in der DDR bis 1963 ebenfalls im Direktorium des Zentralrats der Juden in Deutschland vertreten war. De facto gab es die Teilung aber bereits, weil schon jahrelang niemand mehr aus dem Osten entsandt wurde.

Trotzdem riss der Draht nie ab. »Bei unserer intensiven Arbeit für die Berliner Aufbaugemeinde, die aus den Trümmern der Liquidationsgemeinde nach Ende der Nazischrecken wuchs, haben wir aber niemals die Menschen im Osten der Stadt vergessen und auch nicht die in der Zone«, betonte Heinz Galinski, damals Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Berlin sowie Vorsitzender des Zentralrats, unter dem Eindruck des Geschehens ebenfalls in der Jüdischen Allgemeinen.

PASS »Wo es galt, menschliche Kontakte aufzunehmen, wo diese ermöglicht wurden, ist jede Gelegenheit aus jüdischer Verantwortung gerne und freudig geschehen.« Dafür gibt es gute Beispiele. Wer nach dem 13. August 1961 aus dem Westteil der Stadt immer wieder in den Osten fuhr, war Estrongo Nachama, viele Jahre lang Oberkantor der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. »Möglich machte das sein griechischer Pass«, berichtet sein Sohn Andreas Nachama. »Zweimal in der Woche ging es über die Sektorengrenze.« In der Ost-Berliner Gemeinde leitete er die Gottesdienste, sprach auf Beerdigungen oder sang auf dem alljährlichen Synagogenkonzert.

»Es waren vor allem Martin Riesenburger, Landesrabbiner der Jüdischen Gemeinden in der DDR, Heinz Galinski und mein Vater, die dafür sorgten, dass die Kontakte weiterbestehen sollten«, so der Historiker und frühere Direktor der Stiftung Topographie des Terrors.

Aber auch Nachama junior hat den 13. August 1961 noch gut in Erinnerung. »Ich war damals zehn Jahre alt und mit meinen Eltern im Urlaub in Venedig«, erzählt er. Im Fernsehen kam morgens zum Frühstück die Nachricht vom Mauerbau. »Meinem Vater ist vor Schreck der Löffel aus der Hand gefallen.« Schließlich wusste man nicht, ob West-Berlin nun komplett abgeriegelt würde und die Familie womöglich nicht zurück nach Hause könne. Entsprechend abenteuerlich verlief die Heimfahrt.

»Meinem Vater ist vor Schreck der Löffel aus der Hand gefallen.«

Andreas Nachama

Was wohl ebenfalls weitestgehend unbekannt ist: Der erste Tote an der innerdeutschen Grenze nach Errichtung der neuen Sperranlagen war ein Jude.

JOURNALIST Der Ex-Kommunist und Journalist Kurt Lichtenstein wollte mit eigenen Augen sehen, wie das Leben an der Demarkationslinie zwischen beiden deutschen Staaten sich dadurch verändert hatte. Am 12. Oktober 1961 geriet er dabei nahe des niedersächsischen Dorfs Zicherie in das Visier von DDR-Grenzbeamten, die ihn erschossen und auf ostdeutsches Gebiet zerrten.

Heute befindet sich an der Stelle eine Gedenktafel mit der Inschrift: »Ein Deutscher von Deutschen erschossen.« Viele weitere Gedenktafeln sollten folgen. Allein an der Berliner Mauer kamen bis zum November 1989 mindestens 140 Menschen bei dem Versuch ums Leben, den Todesstreifen Richtung Westen zu überqueren.