Sieben Oscars und drei Golden Globes gewann Steven Spielbergs Meisterwerk »Schindlers Liste«. Der 1993 erschiene Spielfilm handelt von den Heldentaten Oskar Schindlers. Im Zweiten Weltkrieg rettete er etwa 1200 Juden vor ihrer Ermordung im Vernichtungslager Auschwitz, indem er sie in seinen Fabriken beschäftigte.

Der Name Oskar Schindler ist in diesem Zusammenhang allgemein bekannt. Von Karl Laabs hingegen haben weit weniger Menschen gehört. Dabei sind seine Taten nicht weniger bedeutend und gehen in eine ganz ähnliche Richtung.

Der gelernte Architekt Karl Laabs wurde aufgrund seiner nicht eindeutigen Treue zum nationalsozialistischen Regime 1941 nach Krenau in Oberschlesien strafversetzt. Dort arbeitete er als Kreisbaurat. Schnell gewann er Einblicke in die Abläufe und Verfahren der örtlichen Geheimen Staatspolizei, kurz Gestapo.

SCHUTZ Mit dem Ziel, zumindest einige Menschen vor der Vernichtung in Konzentrationslagern zu bewahren, erwarb er ein großes landwirtschaftliches Gehöft. Er forderte jüdische Zwangsarbeiter an und versah sie mit Arbeitsausweisen. Das verhinderte ihre Deportation in das nahe gelegene Konzentrationslager Auschwitz und schützte sie somit vor dem sicheren Tod.

Karl Laabs bot jüdischen Flüchtlingen Zuflucht, verpflegte und vorsorgte sie. Er rettete ihr Leben.

Der landwirtschaftliche Betrieb war nur Fassade. Karl Laabs ließ sein großes Grundstück durch feste Zäune sichern und installierte Schutz- und Fluchtvorrichtungen. Er versah beispielsweise die Wege zwischen den Gebäuden mit Holzbohlen, um so bei Regenwetter Fußspuren zu verschleiern. Durch all diese Vorrichtungen konnte die Gestapo getäuscht werden. Außerdem sorgte er für seine Angestellten und behandelte sie mit Respekt. Ferner bot er jüdischen Flüchtlingen Zuflucht, verpflegte und vorsorgte sie.

Zu ihnen gehörte auch Ruth Weichmann, deren Familie dank Karl Laabs diese schreckliche Zeit überlebte. In mehreren Briefen bedankte sie sich bei Laabs und sagte auch für ihn in den Aufarbeitungsprozessen nach Kriegsende aus.

»Sie waren einer der wenigsten, die so große und edle Taten in einer so gefährlichen Zeit vollbrachten. Ich werde und kann es immer wieder betonen, dass Sie mir und meiner Familie das Leben retteten - geschweige alles andere, das Sie für viele Juden taten!«, schrieb Ruth Weichmann in einem Brief an Karl Laabs 1948.

Für seine Taten erhielt Laabs im August 1972 das Bundesverdienstkreuz. Nach seinem Tode 1979 wurde er in das Register »Gerechter unter den Völkern« aufgenommen.

Was Laabs tat, führte aber auch zu Misstrauen innerhalb der Gestapo. So stand er selbst 1943 kurz vor der Inhaftierung. Nur durch gute Kontakte konnte er sich davor retten, indem er rückwirkend in die Luftwaffe der Wehrmacht eingezogen wurde. Allein sein fortgeschrittenes Alter – er war zu dieser Zeit 47 Jahre – verschonte ihn vor einem Fronteinsatz.

RETTUNG Karl Laabs verstand es, seine geheimen Aktionen nicht auffliegen zu lassen. Er mimte nach außen stets den treuen Wehrmachtssoldaten und gaukelte glaubhaft seine Treue zu Adolf Hitler vor. Er spielte eine gefährliche, heldenhafte Rolle. Mit Plakaten wurde die Bevölkerung damals belehrt, dass jeder, der jüdisches Leben wissentlich schützt, mit dem Tode bestraft werde.

Seine waghalsigste und größte Rettungsaktion führte er im Jahr 1943 durch. Gekleidet in seine Uniform versammelte der damalige Feldwebel nachts etwa 100 Juden, um sie vorgeblich in das nahe liegende Konzentrationslager Auschwitz zu führen. Der örtlichen Polizei waren diese Märsche und Transporte zwar bekannt und sie verrichtete ihren Dienst äußerst gefühlskalt.

Karl Laabs ist ein Vorbild für ein Traditionsverständnis, das einer modernen und aufgeklärten deutschen Luftwaffe gerecht wird.

Trotzdem wurde Laabs von einem Polizisten misstrauisch nach seinem Auftrag gefragt. »Ich habe keine Zeit, mit Ihnen hier rumzuquatschen. Heil Hitler!«, entgegnete Karl Laabs ihm geistesgegenwärtig und mit authentisch schroffem Ton. Zudem untermauerte er seine Glaubwürdigkeit, indem er die Gefangenen immer wieder anranzte, »die Schnauze« zu halten.

Er führte die polnischen Juden aber nicht nach Auschwitz, sondern auf sein eigenes Grundstück. Von dort organisierte er zwei Lastwagen, mit denen er sie ins heute tschechische Mislowitz bringen ließ. Die Fahrer bestach er und rettete somit allen rund 100 Menschen das Leben.

POSTHUM Kurz bevor 1945 die russischen Streitkräfte eintrafen, wurde Karl Laabs per Versetzungsbefehl aus Polen abgezogen und zum Flughafen Rothwesten bei Kassel in seine nordhessische Heimat beordert.

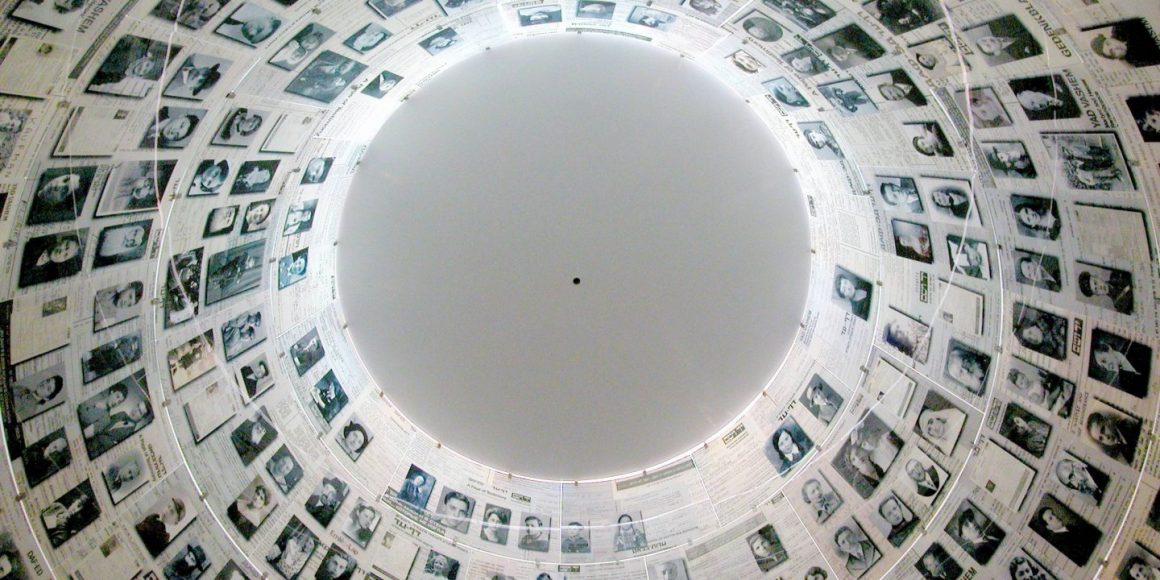

Für seine Taten erhielt Laabs im August 1972 das Bundesverdienstkreuz. Nach seinem Tode 1979 wurde er als einer der wenigen Deutschen am 30. November 1980 in das Register »Gerechter unter den Völkern« der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem aufgenommen. 1983 pflanzten seinen Angehörigen einen Baum in Yad Vashem auf der »Allee der Gerechten« zu seinen Ehren.

Seit Jahren setzt sich die Bundeswehr mit ihrer Tradition auseinander. Mit Unterzeichnung des Tagesbefehls billigt der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, nun die Vorschläge aus den Verbänden der Luftwaffe zur Benennung von verschiedenen Kasernen, Bauwerken, Straßen und andere Einrichtungen der Luftwaffe, die mit dem Traditionsverständnis der Luftwaffe in Einklang stehen.

Das Lehrgebäude der Unteroffizierschule der Luftwaffe, der sogenannte »Flieger«, wird zukünftig den Namen »Feldwebel Laabs Zentrum« tragen. Sein Leben ist außerdem Teil der militärischen Ausbildung angehender Unteroffiziere und Feldwebel.

»Mein Handeln in diesen tragischen und gefährlichen Zeiten war für mich und meine Frau selbstverständlich – ein Akt der Menschlichkeit und Christenpflicht! Also im Grunde nichts Besonderes«!

In einem Brief an den damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann vom April 1971 erklärte Karl Laabs seine Motivation für seine außergewöhnlichen Taten: »Mein Handeln in diesen tragischen und gefährlichen Zeiten war für mich und meine Frau selbstverständlich – ein Akt der Menschlichkeit und Christenpflicht! Also im Grunde nichts Besonderes«!

Das aufrechte, ehrenhafte und wahrhaftige Handeln des Karl Laabs – selbst unter Gefahr für das eigene Leben – ist beispielgebend für alle Angehörigen der Luftwaffe. Es ist ein Vorbild für ein Traditionsverständnis, das einer modernen und aufgeklärten deutschen Luftwaffe gerecht wird.

Der Autor ist Hauptmann bei der Deutschen Bundeswehr.