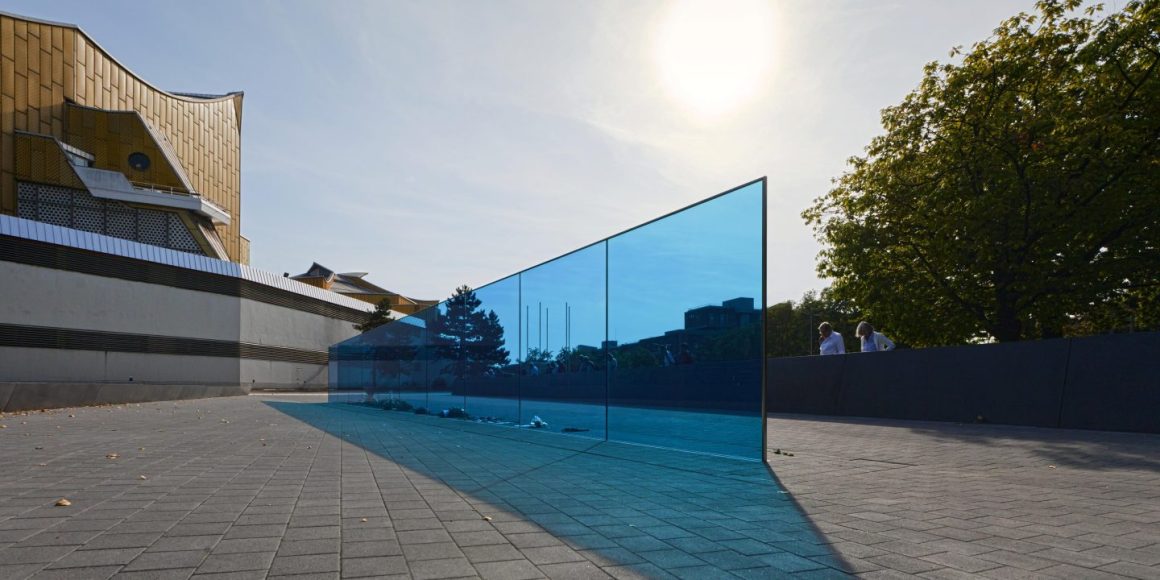

Die blaue Glaswand unmittelbar neben der Berliner Philharmonie fällt auf: Sie erinnert an eine lange vernachlässigte Opfergruppe des Dritten Reiches: die von den Nationalsozialisten ermordeten psychisch kranken und behinderten Menschen. Die Wand steht in der Tiergartenstraße in Berlin-Mitte, wo bis 1945 die Organisationszentrale der »Euthanasie«-Morde war. Vor zehn Jahren übergab Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) das Mahnmal der Öffentlichkeit. Ein Festakt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem Behindertenbeauftragten Jürgen Dusel erinnert am Montag daran.

Das Denkmal, die transparente Glaswand, ist 24 Meter lang. Sie verläuft auf einer zur Mitte leicht geneigten dunklen Fläche aus anthrazitgefärbtem Bodenbelag. Eine begleitende Freiluftausstellung informiert über die Geschichte der »Euthanasie«-Morde mit ihren Auswirkungen bis in die Gegenwart.

Mehrere Initiativen hatten sich zuvor über Jahre für eine solche Stätte engagiert. Nach den Denkmälern für die ermordeten Juden, Homosexuellen sowie für Sinti und Roma ist es das vierte große Mahnmal im Berliner Zentrum für eine Gruppe, die von den Nationalsozialisten systematisch verfolgt wurde. Seine Errichtung beschloss der Bundestag 2011.

Schon 1933 erließen die Nationalsozialisten ein Gesetz zur Zwangssterilisierung bei Erbkrankheiten, aber auch bei Alkoholismus oder Schizophrenie. Der Zweite Weltkrieg radikalisierte die sogenannte Rassenhygiene noch einmal: Im Oktober 1939 unterzeichnete Hitler - rückdatiert auf den Kriegsbeginn am 1. September - den sogenannten »Euthanasie«-Erlass.

Demnach konnte »nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden«. Es war das Todesurteil für europaweit rund 300.000 psychisch kranke und behinderte Menschen. Sie fielen der systematischen NS-Tötungsmaschinerie zum Opfer, weil ihr Leben nach Maßstäben der Nazi-Ideologen nicht lebenswert war. Versteckt wurden die Verbrechen hinter dem Wort »Euthanasie«, was aus dem Griechischen übersetzt so viel wie »schöner, leichter Tod« bedeutet.

Der Deckname der Aktion lautete »T4« - benannt nach der Adresse der Gründerzeitvilla in der Berliner Tiergartenstraße 4, in der die Morde organisiert wurden. Dutzende Ärzte waren daran beteiligt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Zentrale beschädigt und in den 1950er Jahren abgerissen. Lange blieben der Massenmord an Behinderten und die rund 400.000 Zwangssterilisationen ein Tabu-Thema.

Schließlich entstand auf dem Gelände der Mordzentrale Anfang der 1960er Jahre die Philharmonie - das Villengrundstück bildet den Vorplatz. Erst Ende der 1980er Jahre wurde dort zum Gedenken an die »Euthanasie«-Opfer eine bronzene Bodenplatte eingelassen.

Das Mahnmal in der Hauptstadt ist ein Gemeinschaftsprojekt. Der Bund finanzierte es mit rund 620.000 Euro. Das Land Berlin stellte den bislang unbebauten Teil des Grundstücks sowie weitere Mittel für die Barrierefreiheit zur Verfügung. Mitarbeiter des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützten Projekts »Erinnern heißt gedenken und informieren« an der Technischen Universität München entwickelten das Konzept der Freiluftausstellung. Die Betreuung des Erinnerungsortes haben die Stiftungen Denkmal für die ermordeten Juden Europas und Topographie des Terrors übernommen.

Eindringlich hatte der damalige Kulturstaatsminister Bernd Neumann (CDU) beim Baustart des Mahnmals erklärt, es solle ein Zeichen »gegen Hass, Verblendung und Kaltherzigkeit und für Toleranz, Mitgefühl und Achtung vor dem Leben« setzen. Das Besondere an dieser Gedenkstätte sei, dass sie an einem authentischen Täterort errichtet werde.

Auch eine Kritik an den Kirchen sparte er damals nicht aus: Nur wenige Kirchenvertreter hätten damals diese Gräueltaten der Nazis angeprangert. Den damaligen katholischen Bischof von Münster, Clemens August von Galen, nahm er davon aus: Er hatte die »Euthanasie«-Morde 1941 in seinen Predigten öffentlich scharf verurteilt.