Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs stand das NS-Regime vor einer makabren Herausforderung: Wohin mit den noch lebenden rund 700.000 Häftlingen in den Konzentrationslagern? Von Osten und Westen rückten die alliierten Truppen immer weiter vor. Auf Seite der Täter war das Kalkül widersprüchlich, schreibt der britische Historiker Ian Kershaw. Einerseits sollten die gequälten Frauen, Männer und Kinder nicht als Zeugen der Verbrechen den Kriegsgegnern in die Hände fallen. Andererseits habe man die Häftlinge weiter als »Sklavenarbeiter für die Kriegsproduktion« einsetzen wollen.

Heinrich Himmler, Adolf Hitlers rechte Hand bei der Vernichtung von Juden und allen anderen, von den Nationalsozialisten als »Untermenschen« abqualifizierten Gruppen gab sich nach außen weiter als Auslöschungsfanatiker. »Wenn das nationalsozialistische Deutschland zerstört werden wird, dann sollen seine Feinde und die Verbrecher in den Konzentrationslagern nicht die Genugtuung haben, unserem Untergang als triumphierende Eroberer zu entkommen. Sie sollen am Untergang teilhaben«, sagte der Reichsführer-SS Anfang März 1945 nach Erinnerung seines Masseurs Felix Kersten.

Noch einmal zeigte das NS-Regime seine brutale Fratze. Immer mehr Lager wurden aufgelöst, Wachmannschaften trieben die Überlebenden auf sogenannte Todesmärsche. Wer nicht unterwegs an Entkräftung starb oder von den Bewachern erschossen wurde, landete nicht selten in einem der noch betriebenen KZs innerhalb Deutschlands. Ein Beispiel dafür ist der Todesmarsch, der vor 80 Jahren, am 24. März 1945, in Frankfurt begann. Er führte bis zum 29. März über Gelnhausen und Fulda ins osthessische Hünfeld.

Die ersten KZ-Häftlinge kamen 1944

Ausgangspunkt des Todesmarsches waren die Adlerwerke im Frankfurter Gallusviertel, genauer das auf dem Werksgelände befindliche Lager Katzbach, eines von über 50 Außenstellen des KZ-Komplexes Natzweiler-Struthof. Als Produzent von Motoren und Fahrzeugen zählte der Betrieb zur kriegswichtigen Industrie, heißt es auf der Homepage des Geschichtsortes Adlerwerke. Ab 1941 waren dort Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene eingesetzt. Im August 1944 kamen die ersten KZ-Insassen auf das Werksgelände.

Insgesamt sollen mindestens 1.616 von ihnen vor allem in der Produktion von Zugkraftwagen, einer Mischung aus Lastkraftwagen und Panzern, geschuftet haben. Die größtenteils aus Polen stammenden Häftlinge mussten auch bei eisigen Temperaturen täglich elf bis zwölf Stunden in den ungeheizten und teils bereits zerstörten Hallen arbeiten. »Gewalt und Schikane waren alltäglich. Die Menschen verhungerten buchstäblich oder fielen, völlig geschwächt, Krankheiten zum Opfer.« Unter den 28 Konzentrationslagern in Hessen hatte Katzbach die höchste Sterblichkeit.

Odyssee über Hünfeld nach Buchenwald

Am 24. März 1945 wurde das Lager aufgelöst: für die verbliebenen rund 360 Insassen begann der Todesmarsch, der fünf Tage später im rund 120 Kilometer entfernten Hünfeld enden sollte. »Als wir Fulda passierten, hat uns eine Gruppe amerikanischer oder englischer Kriegsgefangener gesehen, die ebenfalls von der SS bewacht wurde«, erinnerte sich der damals 15-jährige Andrzej Branecki. »Wir müssen einen furchtbaren Eindruck auf sie gemacht haben, da sie sofort anfingen, uns Lebensmittel zuzuwerfen. Die SS-Leute versuchten, sie davon abzuhalten, indem sie in die Luft schossen.«

Auch den Menschen in den Städten und Dörfern blieb das Schicksal der ausgemergelten Gefangenen nicht verborgen. Ein weiterer Überlebender, Janusz Garlicki, schilderte, wie SS-Leute kaltblütig einen Häftling erschossen. Der hungrige Mann hatte einem Kind am Straßenrand ein Stück Brot abgenommen. Dessen Mutter hatte die Tat den Wachmännern gemeldet.

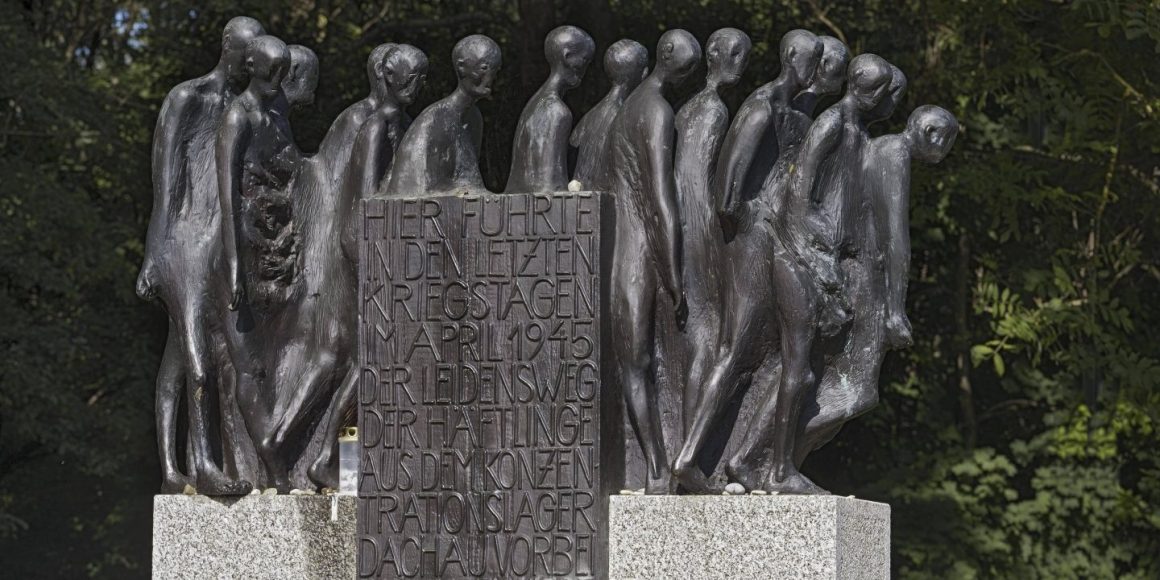

Die Überlebenden des Todesmarsches wurden mit der Bahn von Hünfeld in das KZ Buchenwald deportiert. Von dort ging es wenig später Richtung Dachau. Am 29. April 1945 befreite die US-Armee knapp 40 Überlebende des Todesmarsches. Der Lagerkommandant von Katzbach, Erich Franz, starb 1985 als freier Mann. Im März 2022 wurde der Geschichtsort Adlerwerke eröffnet. In den kommenden Tagen erinnern mehrere Städte und Gemeinden in Hessen an das, was vor 80 Jahren zwischen Frankfurt und Hünfeld geschah.