Eckermann? Henkersmann! Da hat der Stasi-Spitzel wohl was nicht richtig verstanden – oder falsch verstehen wollen. Das Protokoll der DDR-Staatssicherheit weicht an entscheidender Stelle ab vom Text Wolf Biermanns. »Die Stasi ist mein Eckermann«, singt der berühmte Liedermacher in Anspielung auf Goethes alles notierenden Sekretär. Biermanns Stasi-Überwacher machte daraus »Die Stasi ist mein Henkersmann«.

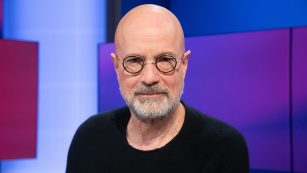

»Geheimdienstakten sind trübe Quellen«, sagt Raphael Gross. Der Präsident des Deutschen Historischen Museums in Berlin hat mit seinem Team einen genauen Blick auf Biermann geworfen. Mit der Ausstellung Wolf Biermann. Ein Lyriker und Liedermacher in Deutschland erzählen sie von Freitag an bis zum 14. Januar ein großes Stück deutsch-deutscher Geschichte anhand der Biografie des 86-Jährigen.

Dafür konnte das Museum nach Angaben vom Mittwoch nicht nur auf umfangreiche eigene Bestände zurückgreifen. Von den 281 Objekten stammt ein großer Teil aus dem riesigen Vorlass, den Biermann vor zwei Jahren der Staatsbibliothek Berlin überlassen hatte. Hinzu kommen Objekte aus dem privaten Besitz von Wolf und Pamela Biermann.

eröffnung Zur Eröffnung am Abend lässt sich Biermann einen kleinen Auftritt nicht nehmen. »Man muss mich eher bitten, nicht zu singen«, sagt er. Seine Lieder singt Biermann im voll besetzten Foyer des Museums, unter den begeistert Lauschenden auch Ex-Kanzlerin Angela Merkel, Kulturstaatsministerin Claudia Roth und viele Menschen, die irgendwie einen der zahlreichen Wege Biermanns kreuzten.

»Wenn man das Lied hört, braucht man die Ausstellung nicht zu sehen«, kündigt der Sänger »Nur wer sich ändert, bleibt sich treu« an. Und verbessert sich selbst sogleich: »Nein, es ergänzt wunderbar«. Auch bei »Ermutigung«, ebenfalls eines seiner berühmtesten Lieder, sieht er eine Querverbindung: »Die haben hier etwas gefunden, was ich nicht habe.« Er meint ein Kirchenbuch mit der schwedischen Version des Lieds gegen Verbitterung auch in harten Zeiten.

Ausbürgerung Die Ausstellung dreht sich um Leben und Schaffen des Lyrikers und Liedermachers und die Verbindungen zu den deutsch-deutschen Ereignissen. Der in Hamburg geborene Biermann war 1953 in die DDR übergesiedelt und wurde 1976 nach einem Konzert in Köln von der DDR ausgebürgert. Die Ausweisung und die daran anschließenden Proteste in der DDR gelten als politische Zäsur in der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte.

Biermanns Leben und Wirken wurde mit Ausstellungen schon in Bonn und Leipzig gewürdigt. In Berlin wird das Stück Zeitgeschichte in acht Themenräumen erzählt. Ein gesonderter Bereich befasst sich in zahlreichen Beispielen damit, wie die Kunstkritik Lyrik und Lieder Biermanns wahrnahm.

Kuratorin Monika Boll und Projektleiterin Dorlis Blume nutzen in der Ausstellung als optische Aufhänger immer wieder markante Objekte – zum Beispiel das Harmonium vom Kölner Konzert 1976 oder den von der Stasi genutzten, massigen Karteischrank »Typ KG II«, vor dem sich ein Ordner findet mit Kopien aus Biermanns Stasi-Akte. Die Auseinandersetzungen um die Stasi-Hinterlassenschaften – Biermann setzte sich als einer der ersten für den Erhalt der Akten ein – wird an einem klumpigen Etwas deutlich: Kollermasse. Die mit Wasser vermengten Schnipsel der geschredderten Akten sind zum unförmigen Klumpen erstarrt.

Passende Lieder An den jeweiligen Stationen sind die passenden Lieder des Sängers wie »Warte nicht auf bessre Zeiten« oder die »Ballade vom preußischen Ikarus« zu hören. Das Kölner Konzert kann komplett angeschaut werden.

Ein Konzert-Plakat von 1963 zeugt mit mehreren Aufklebern zu Verschiebungen und Absagen vom Hin und Her der DDR-Oberen beim Umgang mit dem Sänger. Biermann passte eigentlich gut ins DDR-Konzept: Marxist aus dem Westen in den Osten gekommen, Vater ein von den Nazis ermordeter Kommunist.

Doch der als politischer Künstler gefeierte Mann ließ den Verantwortlichen mit seinem Freiheitsdrang keine Ruhe. Nach der Ausbürgerung in den Westen änderte sich das kaum. Was dazu auch in der Ausstellung zu sehen ist, fasst Kuratorin Boll so zusammen: »Sobald er auftritt, gibt es Ärger.«