Zu Mauern aufgebaute Metallkästen, nackte Glühbirnen, die von der Decke hängen, kaltes Licht, Stapel von getragenen und ungetragenen Kleidern: Requisiten, die auf anonyme Menschen und Schicksale verweisen – und mit denen Christian Boltanski gegen das Vergessen kämpfte.

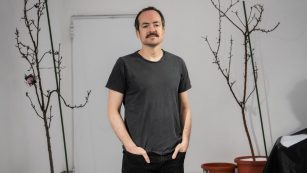

Ein Sujet, das in engem Zusammenhang mit der Lebensgeschichte des Künstlers stand, der am 6. September 1944 in Paris als Sohn eines jüdischen Vaters geboren wurde. Im Alter von 76 Jahren ist Boltanski nun in Paris gestorben, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch unter Verweis auf den ehemaligen Leiter des Museums für Moderne Kunst im Centre Pompidou, Bernard Blistène, berichtete.

Erinnerungskunst Boltanskis Erinnerungskunst ist weltweit bekannt. In Deutschland war der Künstler angesichts der NS-Vergangenheit schon früh sehr gefragt. Mitte der 70er-Jahre nahm er an der documenta in Kassel teil. Im Neubau der Berliner Akademie der Künste entwarf er eine ständige Rauminstallation.

Bei der Ruhrtriennale 2005 leitete Boltanski in Essen in der Kokerei der Weltkulturerbe-Zeche Zollverein gemeinsam mit Andrea Breth und Jean Kalman das Projekt »Nächte unter Tage«: Kleiderballen, die von Arbeitern immer wieder neu geordnet wurden, und Mäntel, die sich an Transportbändern bewegten.

Einen dauerhaften Platz im Weltkulturerbe Völklinger Hütte bekam er mit einer Installation aus Spinden, aus denen gesprochene Erinnerungen von einstigen Arbeitern ertönen. Im Jahr 2018 entwarf Boltanski dort zudem einen festen Erinnerungsort für die Menschen, die in den zwei Weltkriegen Zwangsarbeit in der Völklinger Hütte verrichten mussten. Diese Installation zeigt einen Kleiderberg aus schwarzen Hosen und Jacken, umgeben von unzähligen Archivkästen mit Nummern.

Mentalität »Deutschland räumt der zeitgenössischen Kunst mehr Bedeutung ein als Frankreich«, sagte Boltanski einmal in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Paris. Aber nicht nur deshalb fühlte er sich in Deutschland wohl: »Mir liegt die Mentalität. Während man in Deutschland nach einem Abendessen über Philosophie diskutiert, wechselt man in Frankreich Höflichkeiten aus und vermeidet ernste Themen.«

Boltanski wurde kurze Zeit nach der Befreiung von der Nazi-Besatzung in eine Familie geboren, die auch nach dem Krieg unter dem Trauma von Verfolgung und Denunziation litt.

Der Konzeptkünstler, Fotograf und Bildhauer war Autodidakt. Er wurde kurze Zeit nach der Befreiung von der Nazi-Besatzung in eine Familie geboren, die auch nach dem Krieg unter dem Trauma von Verfolgung und Denunziation litt. Alle Freunde seiner Eltern seien Überlebende des Holocaust gewesen, sagte er der französischen Wochenzeitung »L’Express«. Das sei zu Hause immer Gesprächsthema gewesen.

Wie er dem Blatt weiter erzählte, habe seine Mutter allen gesagt, sein Vater sei verschwunden – dabei habe der sich fast zwei Jahre unter dem Boden ihrer Wohnung versteckt. »Ich hatte eine seltsame Kindheit, sehr beschützt und voller Angst«, so Boltanski. Aus dieser Erfahrung wurde sein Credo: Künstler zu sein, das heißt, seine eigenen Ängste zu verarbeiten.

Gedächtniswerk Anfänglich widmete sich Boltanski der Malerei, bis er Ende der 60er-Jahre sein Gedächtniswerk schuf, das auf Emotionen basierte und zutiefst menschlich war – jenseits großer Theorien. Ab 2008 verfolgte er das Projekt »Les archives du coeur«: Herzschläge von Menschen aus aller Welt, die er aufzeichnete und archivierte. Erst 2019 widmete das Pariser Centre Pompidou ihm eine umfangreiche Retrospektive. Unter den Exponaten war auch sein erster Kurzfilm, L’homme qui tousse (etwa: Der Mann, der hustet), aus dem Jahr 1969.

In den vergangenen Jahren hat sich Boltanski auch immer mehr mit seinem eigenen Tod auseinandergesetzt. Wie in einem Werk von 2014, »Letzte Sekunde«: eine riesige Digitalanzeige, die die Sekunden des Lebens zählte, und mit seinem Tod aufhören sollte.