Er hat Brassaï das Fotografieren beigebracht und Cartier-Bresson stark beeinflusst. Manche seiner Aufnahmen, wie der Schwimmer unter Wasser von 1917 oder Die Gabel von 1928, sind Ikonen der Moderne. Seine Werkschauen ziehen in Frankreich Hunderttausende von Besuchern an. Doch hierzulande ist André Kertész einem größeren Publikum wenig bekannt. Das will der Berliner Martin-Gropius-Bau jetzt ändern: Er richtet dem gebürtigen Ungarn die erste Retrospektive in Deutschland aus. Sie ist bis zum 11. September zu sehen.

empfindungen In dem Ausstellungsgebäude war Die Gabel schon vor 82 Jahren ausgestellt: als Teil der Schau Film und Fotografie 1929 im damaligen Kunst- und Gewerbemuseum. Auch Zeitschriften der Weimarer Republik wie die Berliner Illustrierte Zeitung und die Illustrierte UHU druckten häufig Kertész’ Bildreportagen. Doch nach seiner Übersiedlung aus Paris nach New York 1936 geriet der Fotograf in Vergessenheit. Bis zu seiner Wiederentdeckung sollten drei Jahrzehnte vergehen.

Unvermögen und Unwillen, sich zu vermarkten, prägten die gesamte Laufbahn des 1894 in Budapest geborenen Sohns einer bürgerlich-jüdischen Familie. Von Kindesbeinen an soll er unsicher, zögerlich und wortkarg gewesen sein. Obwohl er zwei Drittel seines Lebens im Exil verbrachte, beherrschte er kaum Fremdsprachen. »Nach 26 Jahren in Amerika war er von Pidgin-Französisch zu gebrochenem Englisch fortgeschritten«, beobachtete ein Journalist, der Kertész 1963 interviewte.

Der drückte sich statt mit Worten lieber in Bildern aus. Schon früh begeisterte er sich für die Fotografie. Mit 17 Jahren bekam Kertész seine erste Kamera und begann, permanent zu knipsen. In diesen Aufnahmen teilte er sich mit. »Ich habe nie einfach ›Fotos gemacht‹. Ich drücke mich durch die Fotografie aus«, sagte er einmal: »Ich interpretiere, was ich in einem bestimmten Augenblick empfinde. Nicht, was ich sehe, sondern was ich empfinde.«

bildsprache Anfangs ist das schlichte Sympathie für seine Mitmenschen: Bilder von der Familie und Freunden, die von großer Zuneigung geprägt sind. Auch das Soldatenleben im Ersten Weltkrieg – Kertész diente von 1914 bis 1918 – zeigt er gleichsam aus privater Sicht – Alltagsszenen, keine Kriegsgräuel. Daneben macht er bei Heimaturlauben mit seinem Bruder Jenö experimentelle Aufnahmen, die später seinen Ruhm begründen werden: etwa der Schwimmer von 1917, dessen Silhouette sich in Wellen und Lichtreflexen auflöst.

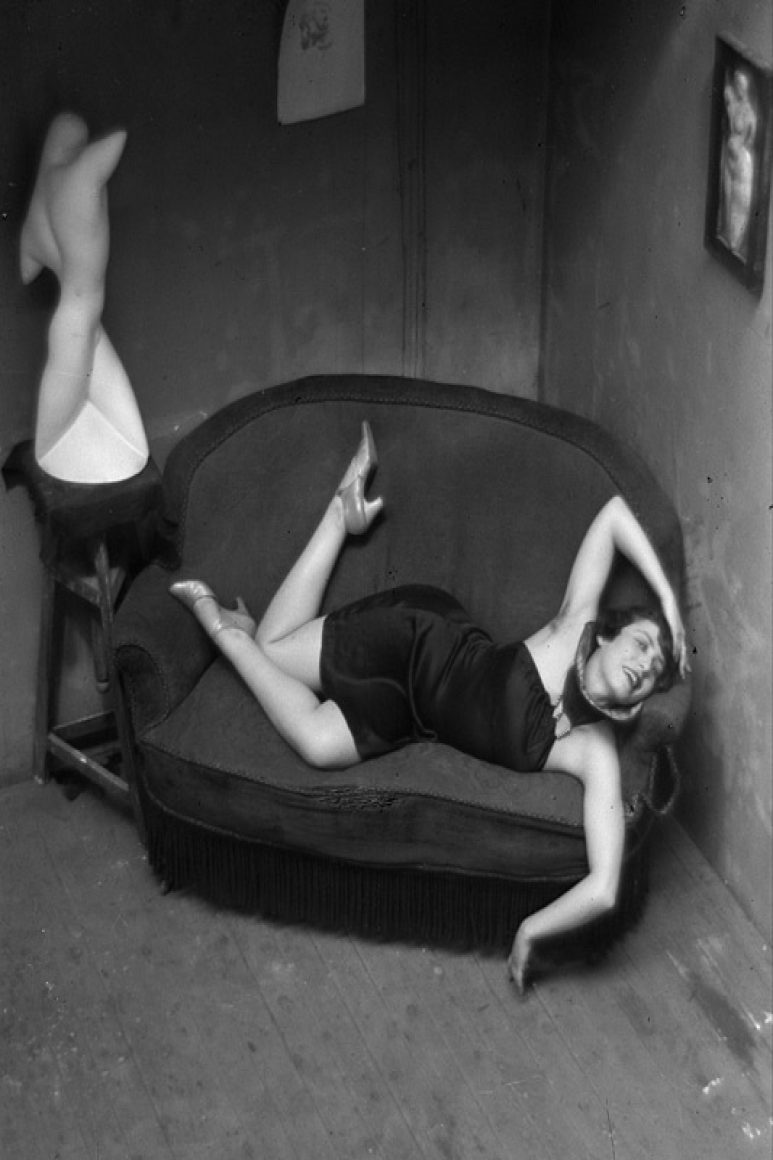

Da Kertész in Budapest vom Fotografieren nicht leben kann, emigriert er 1925 nach Paris und ändert seinen Vornamen von Andor in André. In Frankreich bekommt er Zugang zu Künstlerkreisen und allmählich größere Aufträge. Ab 1928 beliefert er regelmäßig das Wochenblatt VU; es schätzt seine originelle Bildsprache. Kertész streift unablässig durch die Stadt und hält außergewöhnliche Momente, Perspektiven und Konstellationen im Bild fest. Etwa einen Haufen Ziegelsteine, deren Lochmuster mit dem Raster des Eiffelturms im Hintergrund korrespondieren. Oder zwei mal zwei Passanten, die so über die verregnete Place de la Concorde gehen, als tanzten sie mit ihren Schatten. Ohnehin spielen Schatten eine überragende Rolle in Kertész Œuvre: Als gleichwertige Stellvertreter von Personen und Objekten bringen sie deren Wesen zum Ausdruck. Auch Die Gabel gewinnt ihre Plastizität durch ihren Schatten.

brotarbeiten Bald stellen sich Erfolge ein: Kertész nimmt an Ausstellungen teil, gewinnt Preise und veröffentlicht Bücher. Doch dann werden wegen seiner eigenwilligen Arbeitsweise die Aufträge rar. 1936 wandert er deshalb mit seiner Frau Elisabeth in die USA aus und heuert bei der Fotoagentur Keystone an, wirft aber nach kurzer Zeit hin. Es folgen dürre Jahre; Kertész fühlt sich unverstanden und isoliert. Ausdruck seiner Frustration sind Aufnahmen wie Die verlorene Wolke von 1937: ein winziges Wölkchen, eingeklemmt zwischen Wolkenkratzern. Seinen Brotjob für die Zeitschrift House and Garden, in deren Auftrag er 14 Jahre lang Interieurs der Reichen und Schönen ablichtet, bezeichnet er später als »Sklavenarbeit«.

Erst, als er 1961 in den Ruhestand geht, interessiert sich plötzlich wieder die Kunstwelt für Kertész. Er nimmt an der Biennale teil, erhält sein 1936 in Paris verbliebenes Negativ-Archiv zurück und wird mit einer großen Retrospektive im Museum of Modern Art geehrt. Bis zu seinem Tod 1985 folgen zahlreiche Ausstellungen in vielen Ländern – bis auf Deutschland.

Dieses Versäumnis macht nun der Gropius-Bau wett. Die Retrospektive – eine Übernahme aus dem Pariser Museum Jeu de Paume – ist eine mustergültige Werkschau, die mit 300 Arbeiten sämtliche Schaffensphasen des Fotografen dokumentiert. Beginnend mit Kontaktabzügen aus seiner Soldatenzeit – für die man als Betrachter allerdings eine Lupe braucht – und ersten Experimenten, deren Kühnheit noch heute erstaunt, über die großen Foto-Reportagen aus den 1920er- und 30er-Jahren bis zum amerikanischen Spätwerk ist alles in erstklassiger Qualität vertreten.

Das Markenzeichen dieser Fotografie ist, dass sie kein Markenzeichen hat. Kertész lässt sich keiner Strömung, keinem Stil zuordnen. Jede Aufnahme besticht durch ihre einzigartige Bildlösung für das Sujet – und man sollte sich die Zeit nehmen, ihren Aufbau zu entschlüsseln. Denn die subjektiven, empfindsamen Fotos des Exil-Ungarn regen, wie Roland Barthes 1979 bemerkte, »zum Denken an«.

www.berlinerfestspiele.de