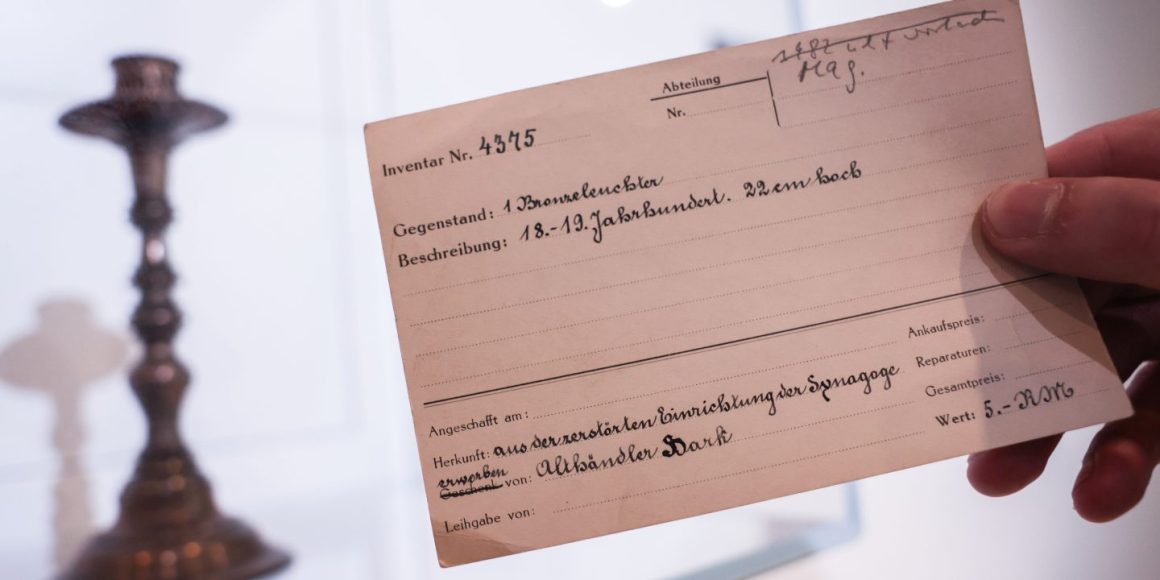

Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände wollen mit einem neuen Schiedsgericht Rückgabeverfahren für nationalsozialistisches Raubgut in Deutschland verbessern. Beim 21. Kulturpolitischen Spitzengespräch in Berlin wurde die Einrichtung eines gemeinsamen Schiedsgerichts für NS-Raubgut beschlossen. Das neue Gremium soll künftig abschließend entscheiden, wenn Rückgaben von NS-Raubgut nach einem Vorverfahren zwischen den Parteien strittig bleiben.

»Mit dem heutigen Beschluss betreten wir Neuland«, kommentierte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) die Entscheidung. Mit dem neuen Schiedsgericht werde die Rückgabe von NS-Raubgut »verbessert, vereinfacht und beschleunigt«, hieß es. »Vor allem stärken wir die Einbindung der Opfer und ihrer Nachfahren von NS-Raubgut in das Entscheidungsgremium und ermöglichen nun eine einseitige Anrufbarkeit.«

Bisher mussten beide Parteien der Anrufung der Beratenden Kommission zustimmen, also sowohl die Nachfahren der ehemaligen Besitzer als auch die Museen oder deren Träger. Künftig wird das Schiedsgericht Fälle auch dann behandeln, wenn nur die Familien der Bestohlenen dies möchten.

Zentralrat involviert

Die Schiedsgerichtsbarkeit soll die Arbeit der »Beratenden Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz« ersetzen. Diese wurde 2003 von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden eingerichtet, um bei Differenzen über die Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter zu vermitteln.

Das »Schiedsgericht NS-Raubgut« soll gemeinsam von Bund, Ländern, Kommunalen Spitzenverbänden und den beiden größten jüdischen Verbänden in Deutschland - der Jewish Claims Conference und dem Zentralrat der Juden - benannt werden.

»Kein öffentliches Haus soll sich künftig noch mit NS-Raubgut schmücken«, sagte der Vorsitzende der Kulturministerkonferenz Timon Gremmels. Für ein demokratisches Deutschland sei die Rückgabe von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut ein unabdingbarer Schritt zur Aufarbeitung der eigenen Geschichte.

»Maßstab für die Bundesrepublik«

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster sprach von einem wichtigen Schritt zu einem bindenden Restitutionsgesetz. »Ein solches gibt es bereits in anderen europäischen Ländern und sollte auch in Zukunft der Maßstab für die Bundesrepublik Deutschland sein.«

Gideon Taylor, Präsident der Claims Conference, sagte, Deutschland signalisiere damit der Welt, dass es sich mit diesem Teil seiner Geschichte auseinandersetzen wolle. »Allerdings brauchen wir weiterhin ein Restitutionsgesetz, das die bestehenden rechtlichen Hürden für die Antragsteller überwindet, damit die Opfer und ihre Familien Zugang zu einem fairen und gerechten Verfahren haben, wie es die Washingtoner Prinzipien zu NS-Raubkunst vorsehen«, sagte er.

Das Schiedsgericht soll im Laufe des Jahres 2025 seine Arbeit aufnehmen. Die Kosten sollen zu gleichen Teilen von Bund und Ländern getragen werden. Eine Evaluation des Verfahrens ist nach den ersten zehn Schiedssprüchen oder spätestens nach drei Jahren vorgesehen.

Bereits im März hatten sich Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände auf eine Reform der Beratenden Kommission zur Rückgabe von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut, insbesondere aus jüdischem Besitz, geeinigt. Mit der Reform möchte die Bundesregierung ein Vorhaben aus ihrem Koalitionsvertrag umsetzen.