Es ist ein Rätsel, das die Forschung seit über einem Jahrhundert beschäftigte: Es gibt in Israel wie auch in der ganzen Levante zahlreiche Höhlen – doch in keiner einzigen wurden Malereien entdeckt. Warum? Genau dieser Frage sind Archäologen der Universität Tel Aviv (TAU) nachgegangen. Und sie meinen, endlich die Antwort darauf gefunden zu haben.

Sie klingt erst einmal recht originell. Prähistorische Menschen in dieser Region schufen keine Höhlenmalereien, da viele große Tiere, die überall in Westeuropa auf Zeichnungen zu sehen sind, hier bereits ausgestorben waren. »Es bestand also keine Notwendigkeit, sie für schamanische Rituale darzustellen«, so das Fazit der Wissenschaftler.

Leitartikel des renommierten »Journal of the Israel Prehistoric Society«

Die Studie, verfasst von Wissenschaftlern des Jacob-M.-Alkow-Fachbereichs für Archäologie und altorientalische Kulturen der TAU, wurde nun in einem Leitartikel des renommierten »Journal of the Israel Prehistoric Society« veröffentlicht. »Die ersten Ausgrabungen prähistorischer Höhlen in Israel fanden 1925 statt, und seitdem wurde kein einziges Höhlengemälde gefunden«, erklärt Ran Barkai, Leiter des vierköpfigen Forscherteams. »Es war wirklich frustrierend, denn in anderen Teilen der Welt, etwa in Spanien und Frankreich, wurden Hunderte spektakulärer Höhlengemälde entdeckt. Und hier – einfach nichts.«

Dabei wurden Höhlen in Israel zur selben Zeit von Menschen bewohnt, als in Westeuropa Höhlengemälde entstanden, also vor rund 30.000 bis 35.000 Jahren. Darüber hinaus gehörten die Menschen in beiden Regionen allen Ausgrabungen zufolge derselben Epoche an, und zwar dem sogenannten Aurignacien, der ältesten archäologischen Kultur des Jungpaläolithikums. »Ihre Werkzeuge und ihre Kunstgegenstände, beispielsweise Perlen und Anhänger, waren sich sehr ähnlich.«

Höhlen in Israel wurden von Menschen bewohnt, als in Westeuropa Höhlengemälde entstanden.

»Es besteht also kein Zweifel, dass die Menschen hier genauso kompetent waren wie ihre europäischen Zeitgenossen«, weiß Barkai zu berichten. Das Rätsel um das Fehlen von Höhlenmalereien in der Levante wurde in den vergangenen Jahren sogar größer, weil zahlreiche Studien zeigten, dass die Menschen dieser Region denen in Europa nicht nur biologisch und kulturell ähnlich waren, sondern beide Gruppen sogar in Kontakt miteinander standen.

»Es handelte sich um den Homo sapiens, also moderne Menschen, die Afrika wahrscheinlich vor rund 60.000 bis 70.000 Jahren verließen«, so der Experte. »Sie durchquerten den Nahen Osten vor etwa 60.000 Jahren und erreichten vor etwa 45.000 Jahren Europa.«

Neue archäologische Funde zeigen, dass einige auch in die Region des heutigen Israel zurückkehrten. Das bedeutet, dass die Migration nicht nur in eine Richtung verlief. Daraus kann man schließen, dass die Menschen miteinander in Verbindung blieben. »Dennoch gibt es in Europa Höhlenmalereien und hier nicht«, betont Barkai. Um dieses Rätsel nun zu lösen, müsste man zunächst eine andere, viel relevantere Frage beantworten. »Warum haben die Menschen in Europa überhaupt Höhlenwände bemalt?«

Malereien als Teil schamanischer Rituale

Er und sein Team gehören zu den Wissenschaftlern, die die These unterstützen, dass die Malereien als Teil schamanischer Rituale zu verstehen sind. »Dabei spielte ein sich veränderndes Bewusstsein ebenso eine Rolle wie auch Botschaften, die an Wesen in der Unterwelt übermittelt werden sollten.«

Diese Unterwelten galten bei den Menschen damals als eine »Quelle des Überflusses«, an die man seine Bitten um eine Lösung für das Verschwinden bestimmter, und zwar großer, Tierarten richtete. »Denn von diesen hing das Überleben der Menschen damals ab.«

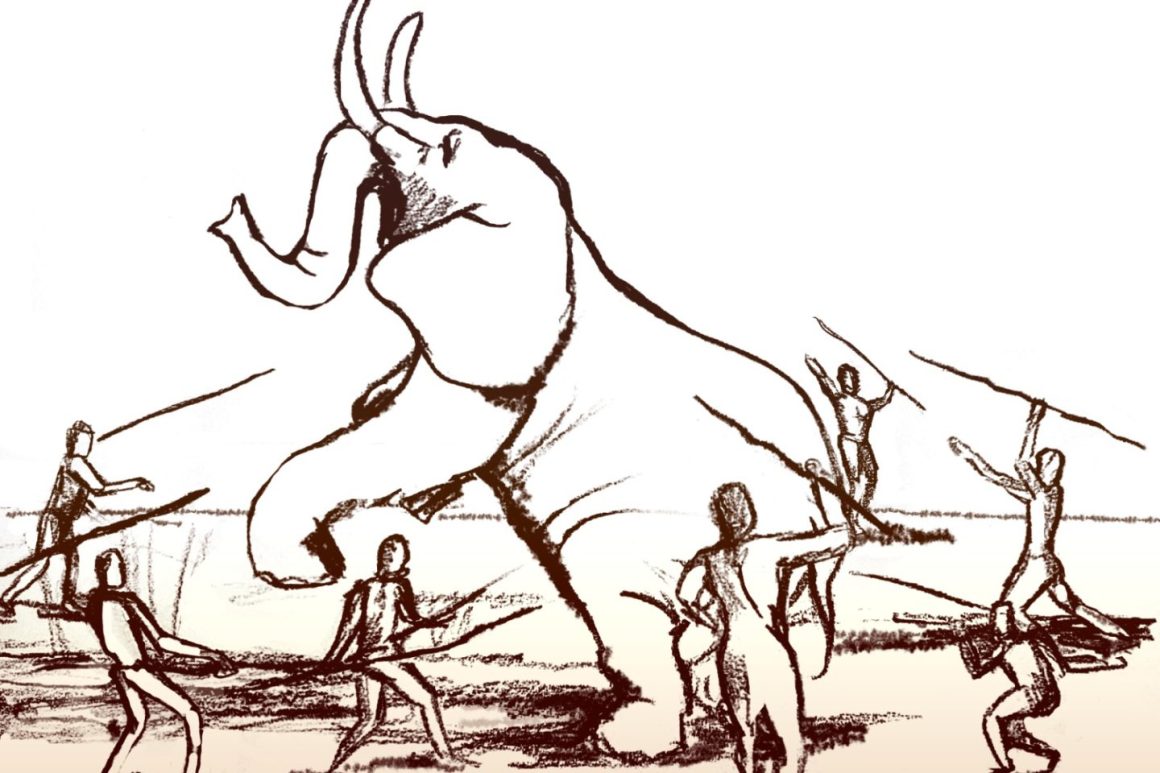

Den Forschern zufolge waren Tiere wie Wollhaarmammuts und Wollnashörner bald nach der Ankunft des modernen Menschen in Europa ausgestorben. »Das waren große, fettreiche Tiere, die für die prähistorischen Menschen in Europa und anderswo die Hauptnahrungsquelle darstellten. Als die prähistorischen Europäer sahen, wie deren Populationen langsam schrumpften, wagten sie sich voller Sorge in die Höhlen und malten dort an die Wände.«

Das Aussterben der Wollhaarmammuts und Wollnashörner

Die kulturelle Praxis der Höhlenmalerei endete mehr oder weniger in dem Moment, als das Großwild in Europa endgültig ausgestorben war, sind die Wissenschaftler der TAU überzeugt.

Barkai meint, es sei wichtig zu verstehen, dass diese Malereien oft tief in den Höhlen gefunden werden, also an Orten, die nur schwer und unter Gefahr zugänglich waren. »Wir wissen auch von indigenen Gesellschaften in der Gegenwart, dass tiefe Höhlen manchmal als Tore zu einer Unterwelt wahrgenommen werden, in der alles im Überfluss vorhanden ist.«

Der Archäologe glaubt, dass im Jungpaläolithikum Menschen in Europa tief hinab in Höhlen gingen und die Wände dort mit solchen Tieren bemalten, deren Rückkehr man sich so erhoffte. »In Israel finden wir deshalb keine Malereien, weil die großen Tiere zum Zeitpunkt der Ankunft des Homo sapiens von anderen Menschenarten bereits ausgerottet waren.«

Die Menschen, die nach Europa weitergewandert waren, hätten indes erneut Wollhaarmammuts und Wollnashörner vorgefunden. Sie hatten das Gefühl, im Paradies angekommen zu sein, weshalb das sukzessive Verschwinden der Tiere sie in eine Krise stürzte, und zwar eine, die sie zur Höhlenmalerei motivierte.

»Die prähistorischen Menschen in Israel erlebten eine solche Krise nie, sondern kannten nur Kontinuität«, so Barkai. »Genau das ist der Grund, weshalb wir hier keine Höhlenmalereien sehen.«