Seine achtzig Lebensjahre sieht man Micha Bar-Am nicht an. Unter der Baseballkappe leuchtet volles weißes Haar. Sein Bart, in derselben Farbe, würde dem Druiden Miraculix alle Ehre machen. Die Augen blinzeln vielsagend durch die Brillengläser, er spricht langsam – ein gemütliches Deutsch. Denn geboren ist er in Berlin, aufgewachsen in Ulm.

Als Kind habe er sogar geschwäbelt, erzählt Bar-Am. »Als wir bei meiner Tante in Berlin zu Besuch waren, habe ich auf dem Rückweg von der Simchat-Tora-Feier meine Mutter im Gedränge verloren. Eine Frau brachte mich zur Polizei, aber die verstanden mich einfach nicht.« Dass er schließlich doch bei seiner Verwandtschaft abgeliefert wurde, führt Bar-Am auf die »Intelligenz der Berliner Schupos« zurück. »Die haben mich einfach zu einem jüdischen Zahnarzt gebracht. Und der bekam heraus, wohin ich gehörte.«

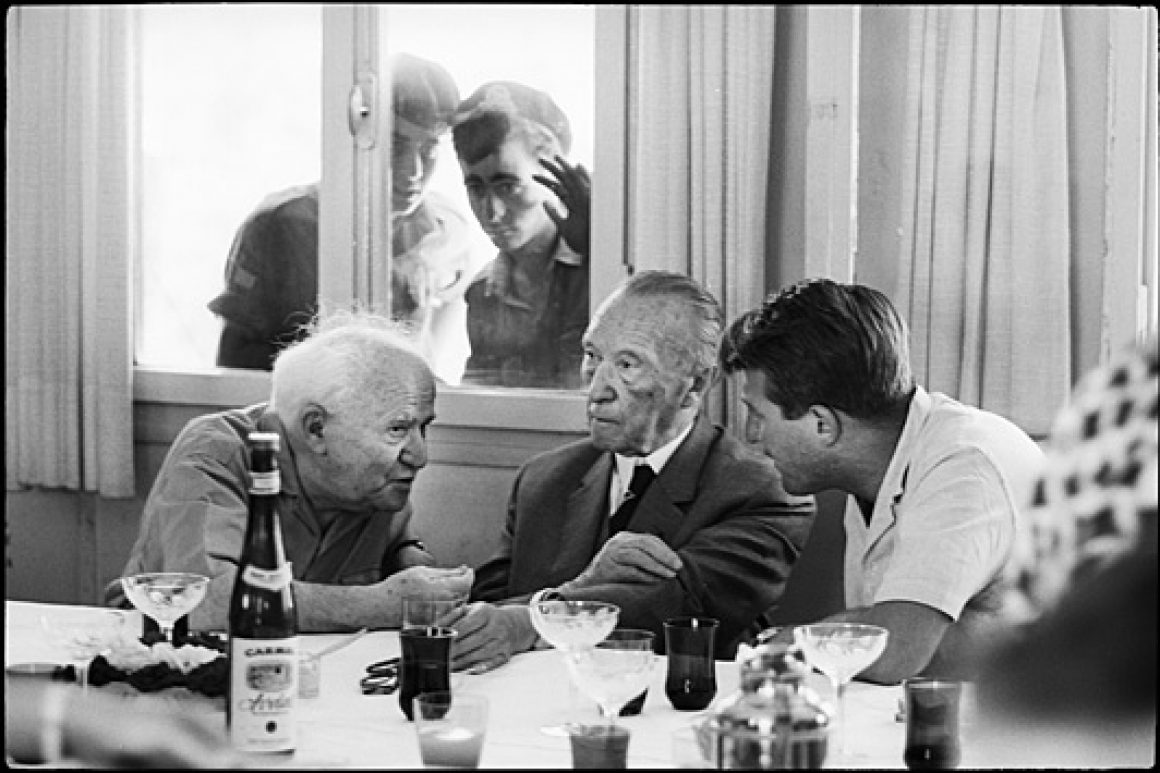

retrospektive Micha Bar-Am ist wegen einer Ausstellung nach Berlin gekommen. Zweihundert seiner 500.000 Fotos werden im Willy-Brandt-Haus gezeigt. Für ihn eine Art »Generalprobe für meine Retrospektive«. Neben spektakulären Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen Kinder in Luftschutzbunkern, zerstörte Häuser, arabische Kriegsgefangene und erschöpfte israelische Soldaten zu sehen sind, gibt es immer wieder stille und auch heitere Abbildungen: vom täglichen Leben in Familien, jüdischen und palästinensischen, von Bauern bei der Olivenernte, dem Morgennebel über Feldern. Man erkennt die Entwicklung eines Staates von seiner Gründung bis zur Gegenwart: die Urbanisierung, die unterschiedlichen Einwanderer, den Wechsel der Moden.

Micha Bar-Am hat diese Entwicklung miterlebt. Sechs Jahre alt war er und hieß noch Michael Anguli, als die Familie von Ulm nach Haifa übersiedelte. Mit dabei die Kuckucksuhr und ein Paar Holzbretter, auf denen der Junge Skilaufen gelernt hatte. Der Vater, »ein intuitiver Zionist«, der bereits in den frühen 30er-Jahren geplant hatte, Deutschland zu verlassen, investierte sein Geld in eine Eisfabrik im arabischen Teil der Hafenstadt.

Die Hoffnung auf eine halbwegs gesicherte Zukunft schmolz jedoch rasch dahin. Bei den arabischen Aufständen 1938 brannte die Fabrik ab. Für die Eltern ein schwerer Schlag. Der Vater muss-]te sich als Straßenarbeiter verdingen.

Der junge Michael fügte sich schnell in die neue Lebenswelt ein. Er lernte Hebräisch und Arabisch. Als er dreizehn Jahre alt war, gab er sich den Namen Bar-Am – Sohn des Volkes. Früh aktiv in der Hagana, kämpfte er 1948 als Soldat und gründete ein Jahr darauf mit Freunden den Kibbuz Malkiya an der libanesischen Grenze. »Ich war romantisch und ein Abenteurer, träumte davon, ein Entdecker zu werden.« Doch vorerst schleppt Bar-Am im Kibbuz Steine und arbeitet als Schweißer.

»Dann habe ich von einem Freund die Kamera geborgt und langsam angefangen zu fotografieren. Und es wurde mir sofort klar, dass ich genau das am liebsten machte.« Nachts verwandelt Bar-Am sein Zimmer in ein Fotolabor, hängt die Abzüge in den Speisesaal und verkauft sie – ideologisch völlig inkorrekt – an die Kibbuzmitglieder. 1953 kann er sich seine erste eigene Leica kaufen. Geprägt von den Fotozeitschriften der 40er-Jahre, Life und Picture Post, beginnt er, Bildgeschichten zu erzählen, nimmt teil an archäologischen Expeditionen in Afrika und durch die judäische Wüste. »Mit der Wüste beginnt Israels Geschichte«, sagt Bar-Am. Immer wieder hat er sie fotografiert, immer wieder auch als Schauplatz der Kämpfe zwischen Israelis und Arabern.

durchbruch Ende der 1950er-Jahre hat er sich in Israel einen Namen als Fotograf gemacht. Der internationale Durchbruch kommt 1967. Mit Cornell Capa fotografiert Bar-Am die Geschehnisse des Sechstagekrieges und wird danach Mitglied der legendären Fotoagentur MAGNUM. »Dabei habe ich mich nie als Kriegsfotograf gesehen. Ich habe fotografiert, was um mich herum geschah. Ob das meine eigene Familie war oder mein Kibbuz oder die israelische Armee oder die Straßen von Tel Aviv. Wenn alle paar Jahre ein Krieg bei uns ist, dann bin ich dort, weil das das Geschehen der Zeit ist.«

Das Land Israel, die Menschen, die es bewohnen, sind Micha Bar-Ams Thema. Seine Bilder erzählen vom Alltag, der dramatisch, doch genauso auch fröhlich sein kann. Da liegen Melonen am Straßenrand, wird in Bars getanzt oder ein Nickerchen auf der Strandpromenade gemacht. Man spürt, dass hier einer hinschaut, der sich dem Land und den Menschen verbunden fühlt – gleich, ob Jude, Christ oder Muslim, ob alt oder jung, Mann oder Frau. Es ist ein ganz eigener Blick.

»Am wichtigsten beim Fotografieren ist es, ein Herz mitzubringen. Nicht nur formale Ideen, sondern eine Möglichkeit, mitzufühlen und manchmal auch den Egotrip ein bisschen zurückzuschrauben. Für meinen Geschmack lehrt man heute viel zu viel Theorie, philosophiert zu viel über Fotografie. Philosophie ist fantastisch und sehr wichtig. Aber nicht immer bildschaffend.«

»Insight: Micha Bar-Am’s Israel«.

Bis 21. Mai im Willy-Brandt-Haus, Berlin-Kreuzberg

www.willy-brandt-haus.de