Frau Lasker-Wallfisch, Sie spielen regelmäßig Scrabble mit einer anderen Schoa-Überlebenden, die hier in London lebt, es soll die älteste Überlebende überhaupt sein.

Ja, ich spiele mit der 107-jährigen Alice Herz-Sommer, die in Theresienstadt war. Jeden Sonnabend. Die Frau ist ein Phänomen! Sie hat mit Kafka gespielt – können Sie sich so etwas vorstellen?! Sie ist Tschechin. Spricht sieben Sprachen.

Spielen Sie auf Deutsch?

Nein, auf Englisch. Und es werden keine Punkte gezählt. Es geht nur um die Schönheit der Worte.

Sie haben einmal gesagt, Sie seien von Beruf Überlebende. In Ihrem Buch »Die Cellistin von Auschwitz« schreiben Sie, Menschen seien eine gefährliche Erfindung. Beides hört sich nach Sarkasmus an – oder nach schwarzem Humor.

Ein bisschen Galgenhumor brauchte man schon für die Situation im KZ.

Ist es für Sie belastend, über diese Zeit zu sprechen?

Wissen Sie, es gibt nicht mehr so viele von uns. Es ist eine absolute Pflicht, den direkten Kontakt herzustellen zwischen dem damaligen Leben und den jungen Leuten. Das landet alles in den Geschichtsbüchern – und wird umgeblättert, Napoleon ... Holocaust ... Wir sind die Stimme der Menschen, die man umgebracht hat.

Sie haben einmal eine Interviewerin aus Ihrem Haus geschmissen, weil die eine dumme Frage gestellt hatte. Ihr Sohn beschreibt Sie in einem Dokumentarfilm über Ihre Familie als »tough«. Sind Sie das?

Sicher bin ich tough. (lacht) Sonst würde ich hier nicht sitzen.

Tough war auch Alma Rosé, die Orchesterleiterin in Auschwitz. Sie ging recht hart mit ihren Musikerinnen um, so beschreiben Sie es in dem Buch.

Alma Rosé war ein Problem. Sie kam aus der musikalischen Aristokratie, war eine Nichte Gustav Mahlers. Ich glaube, sie hat nie realisiert, wo sie da war, in Auschwitz. Sie hat einfach weiter Musik gemacht. Das hat nicht jeder verstanden. Sie war wahnsinnig streng mit uns. Wir hatten Angst vor ihr. Alma Rosé war eine unnahbare, würdevolle Person, vom Typ »Rühr mich nicht an«. So war sie auch mit den Deutschen damals. Die haben sie sogar »Frau Alma« genannt. Und das, wo wir für die doch keine Menschen waren!

Sie mussten in Auschwitz vor der SS auftreten. Ein einziges Mal haben Sie und die anderen Musikerinnen nur zur eigenen Freude gespielt: Beethovens Pathétique.

Das war nicht so leicht, weil wir keine Noten hatten. Aber diese Märsche, die wir spielen mussten, zum eigenen Vergnügen noch mal spielen? Nein, das bestimmt nicht.

Spielen Sie heute noch ab und zu für sich Cello?

Nein, für mich allein macht es auch keinen Spaß. Ich habe genug Cellisten in der Familie. Um anständig zu spielen, muss man üben. Jetzt habe ich ein anderes Leben.

Nach Ihrer Zeit in Auschwitz wurden Sie nach Bergen-Belsen deportiert. Sie schreiben, dass es dort wichtig war, sich auf keinen Fall gehen zu lassen, also sich etwaauch mitten im Winter mit kaltem Wasser draußen zu waschen.

In dem Moment, in dem man aufgibt, ist man verloren. Es war ein ständiger Kampf, sich nicht unterkriegen zu lassen. Das war ja die Idee, dass wir alle verkommen, dass wir dann die »dreckigen Juden« sind.

Es heißt, wer einmal in Auschwitz war, bleibt immer drin. Stimmt das?

Ich glaube ja: Wer einmal drin war, kommt nicht wieder raus. Und wer nicht drin war, kommt nicht rein. Ist auch gar nicht notwendig. Es ist nicht meine Aufgabe, den jungen Menschen hundertmal zu erklären, was passiert ist. Meine Aufgabe ist es, dass sie das übersetzen in die heutige Zeit und sich anständig benehmen. Sonst bleibt das alles stecken in der Vergangenheit.

Nach dem Holocaust wurde lange über den Mord an den europäischen Juden geschwiegen.

Warum man in Deutschland nicht darüber sprach, ist klar. Und in England ist man sehr diskret, was äußerst sympathisch ist. Außerdem habe ich verstanden, dass es gar nicht so leicht ist, danach zu fragen. Soll man sagen: »Ich habe gehört, du warst mal im KZ. Erzähl mal! Wie war das?« Es ist kein Gesprächsthema. Man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Das müsste eigentlich ein Schulfach sein: Wie benimmt man sich im Angesicht von Katastrophen, denen andere ausgesetzt sind?

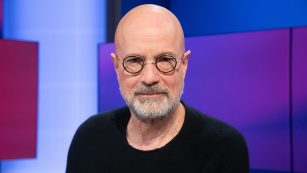

Das Gespräch führte Philipp Gessler.

Anita Lasker-Wallfisch wurde 1925 in Breslau geboren. Im Alter von 18 Jahren wurde sie nach Auschwitz deportiert, wo sie dank ihrer Virtusität am Cello Aufnahme in das von der SS eingerichtete Frauenorchester fand und so überlebte. Nach der Befreiung wanderte sie nach Großbritannien aus, wo sie Cellistin im Londoner »English Chamber Orchestra« war. 1997 erschienen ihre Erinnerungen an die Lagerzeit »Ihr sollt die Wahrheit erben. Die Cellistin von Auschwitz«.