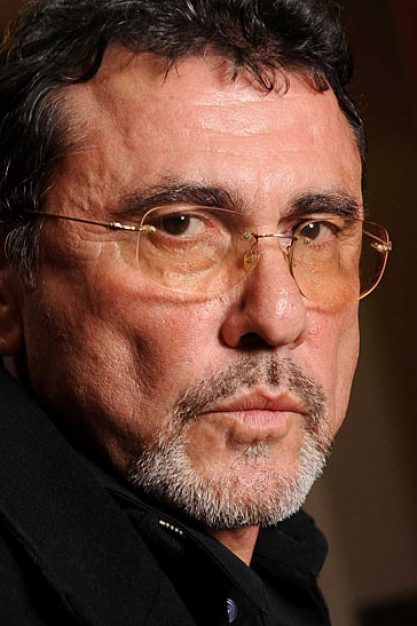

Shlomo Sand gehört zu den Lieblingsjuden des israelkritischen Feuilletons, spätestens seit seinem 2008 erschienen Buch Die Erfindung des jüdischen Volkes. Dort argumentierte der Tel Aviver Historiker, ein jüdisches Volk gebe es nicht und habe es auch nie gegeben. Die Juden seien lediglich eine Religionsgemeinschaft aus Nachkommen Übergetretener diverser ethnischer Herkunft.

Als ein Eckstein dieser These diente Sand dabei der einst von Arthur Koestler popularisierte Chasarenmythos: Die osteuropäischen Juden in ihrer übergroßen Mehrheit sind demnach nicht Nachkommen des biblischen Volkes Israel, sondern stammen von einem im frühen 9. Jahrhundert u.Z. zum Judentum konvertierten nomadischen Turkvolk aus Mittelasien ab.

diatribe Tut nichts zur Sache, dass die Chasarenstory in der seriösen Wissenschaft schon lange als widerlegt gilt. Politisch kam Sands Buch wie gerufen. In der arabischen und muslimischen Propaganda, aber auch bei europäischen und amerikanischen Antisemiten und Antizionisten rechts wie links wird er seither als Kronzeuge zitiert, wenn es darum geht, den jüdischen Anspruch auf einen eigenen Staat, zumal auf dem Gebiet des biblischen Israel, zu negieren. »Sogar der jüdische Historiker Shlomo Sand schreibt ...«

Das Adjektiv »jüdisch« freilich müsste zukünftig wegfallen, geht es nach dem neuen Buch des 67-Jährigen. Warum ich aufhöre, Jude zu sein heißt das vergangene Woche auf Deutsch erschienene Druckwerk. Anders als Die Erfindung des jüdischen Volkes und der 2012 erschienene Band Die Erfindung des Landes Israel erhebt Sands jüngste Schrift keinen wissenschaftlichen Anspruch. Es handelt sich um eine Art persönlichen Essay.

Man könnte auch sagen, eine Diatribe. Auf 154 Seiten handelt Sand assoziativ so ziemlich alles ab, was ihn am Judentum und an Israel nervt: die »Ethnozentriertheit« und den »Tribalismus«, die Besatzung, den israelischen »Rassismus«, die – Finkelstein lässt grüßen – Instrumentalisierung der Schoa und so weiter.

Ins Zentrum seiner Attacken stellt Sand dabei die säkularen Diasporajuden. Ihnen spricht er das Recht ab, sich überhaupt als Juden zu definieren. Denn da das Judentum – siehe oben – lediglich ein religiöses Bekenntnis sei, mitnichten aber eine Nation oder Ethnie, sei ihre behauptete jüdische Identität »imaginär«. Die Juden in der Galut hätten schließlich »niemals eine gemeinsame Sprache oder eine alle verbindende säkulare Kultur« besessen.

hassliebe ist nicht sonderlich originell. So ähnlich hatte bereits Josef Stalin 1913 in seiner Schrift Marxismus und nationale Frage argumentiert, als er unter allen Völkern des Zarenreichs allein den Juden das Recht auf nationale Selbstbestimmung absprach. Auch nicht neu ist Sands Kritik an der »partikularistisch-ethnisch-religiösen Ethik« des rabbinischen Judentums, dergegenüber »die christliche Tradition für die universalistischen Aspekte der biblischen Prophetie viel empfänglicher« sei. Das zählt seit Paulus zum ideologischen Kern des christlichen Antijudaismus.

Gleichzeitig singt Sand nostalgische Loblieder auf die jiddische Kultur seiner Eltern und schwärmt von Israel als seiner Heimat, das er als zionistischen Staat natürlich dennoch ablehnt. So liest sich Warum ich aufhöre, Jude zu sein, dem Titel zum Trotz, weniger wie eine Abschiedserklärung, sondern wie das Gejammer eines in eine symbiotische Hassliebe Verstrickten. Man fühlt sich erinnert an das Gekvetche alter Ehepaare, die übereinander nur schlecht reden, aber voneinander dennoch nicht loskommen. Jüdischer geht es kaum.

Sands Dilemma hat lange vor ihm ein anderer Jude auf den Punkt gebracht. Kurt Tucholsky schrieb 1935, kurz vor seinem Suizid, in einem Brief an Arnold Zweig: »Ich bin im Jahre 1911 ›aus dem Judentum ausgetreten‹, und ich weiß, dass man das gar nicht kann.«

Shlomo Sand: »Warum ich aufhöre, Jude zu sein. Ein israelischer Standpunkt«. Aus dem Hebräischen von Gundula Schiffer. Propyläen, Berlin 2013, 160 S., 18 €