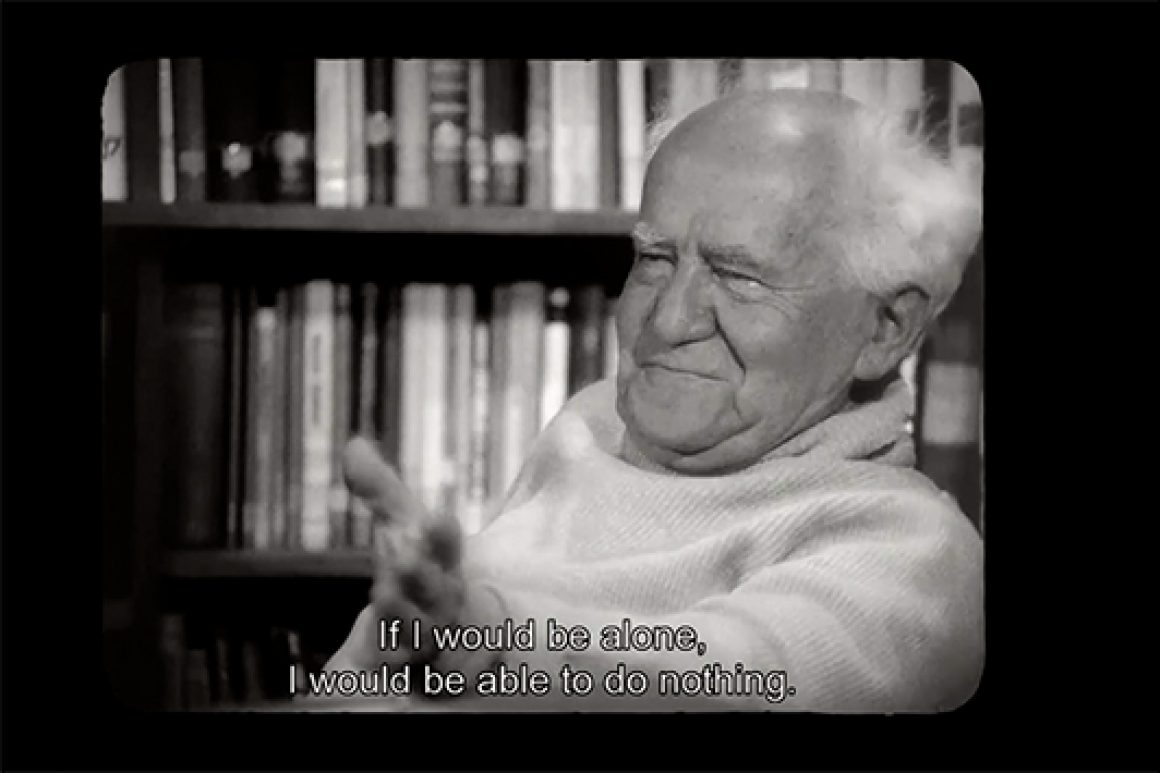

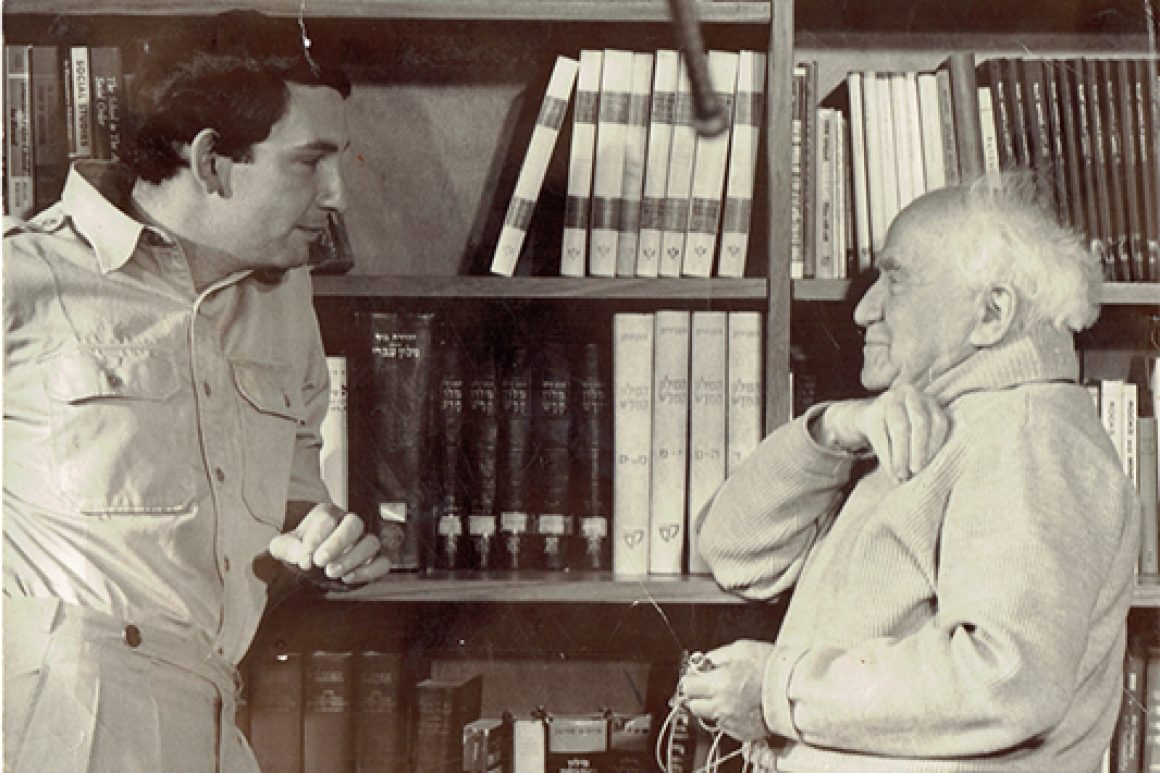

Im April ist es morgens noch sehr kühl im Wüsten-Kibbuz Sde Boker. David Ben Gurion betritt seine Bibliothek, zieht die Jacke aus, unter der er einen weißen Pullover trägt, und setzt sich an den Schreibtisch. Die Kameras rollen, die Tontechniker sind bereit, und das Interview beginnt.

Sechs Stunden lang befragt der junge amerikanische Neueinwanderer Clinton Bailey den 82 Jahre alten Staatsgründer, der ohne Ermüdungserscheinungen und bereitwillig Auskunft über sein Handeln und Denken gibt. Ben Gurion ist vielleicht auch deswegen so entspannt, weil das Interview mit Bailey einen informellen, fast familiären Charakter hat und lediglich der Vorbereitung eines geplanten Spielfilms über den »Alten« dienen soll.

Zufall Der Spielfilm über Ben Gurion wurde nie realisiert, und so verschwanden die Filmrollen des Interviews schließlich in irgendwelchen Archiven und wurden vergessen. Nur durch Zufall stießen die Filmemacher Yariv Mozer und Yael Perlov bei Recherchen im Jerusalemer Spielberg-Archiv auf die Rollen des Interviews. Zu ihrer Enttäuschung mussten sie jedoch feststellen, dass der Film keine Tonspur besaß.

Auf den zufälligen Fund der Filmrollen folgte jedoch ein weiterer, unglaublicher Zufall: Im Ben-Gurion-Archiv entdeckten die beiden Filmemacher Tonbänder mit dem Soundtrack des 1968 in Schwarz-Weiß gedrehten Interviews. Aus Baileys Film wählten Mozer und Perlov einzelne Passagen aus, fanden noch zusätzliches Filmmaterial in Farbe, montierten die Aufnahmen zusammen, und so entstand der einzigartige Dokumentarfilm Ben-Gurion, Epilogue, der nun jüngst auf dem Jerusalem International Film Festival vorgestellt wurde.

Allein schon beim Anblick des Ortes, den der ehemalige Premierminister Ben Gurion sein Zuhause nannte, dürften sich die meisten heutigen Zuschauer ungläubig die Augen reiben. Der Kibbuz Sde Boker war auch 1968 noch nicht viel mehr als eine Ansammlung von Wellblechhütten und Häusern, dessen staubige Fußwege sich im Winter in Schlamm verwandelten. Keiner der heutigen Regierungschefs, ganz gleich aus welchem Land, würde sich auch nur eine Stunde lang freiwillig an einem solchen Ort aufhalten, geschweige denn, dort wohnen.

traum Gut gelaunt erzählt Ben Gurion seinem Freund Bailey, warum er sich 1953, noch zu seinen Regierungszeiten, in dem ein Jahr zuvor gegründeten Kibbuz niederließ: »Eines Tages, auf dem Rückweg von Eilat, sah ich ein paar junge Leute und einige Hütten. Ich stieg aus dem Wagen und ging zu ihnen und fragte sie: ›Was tut ihr hier?‹« Es waren Jugendliche, die in dieser Gegend während des Unabhängigkeitskrieges gekämpft hatten und nun zurückgekehrt waren, um zu bleiben. Ben Gurion sah eine Chance, seinen Jugendtraum zu verwirklichen – ein »neues Leben« zu erschaffen, wo vorher außer Steinen und Sand noch nichts war.

Natürlich hielt Ben Gurions Ehefrau Pola den Umzug in die Wüste für eine verrückte Idee. »Aber sie folgte mir«, erzählt Ben Gurion nicht ohne Stolz, »nicht viele Frauen würden so etwas tun.« Pola war vier Monate vor den Dreharbeiten verstorben. »Ich bin jetzt alleine«, stellt Ben Gurion im Gespräch mit Bailey fest. »Aber daran kann ich nichts ändern. Jetzt bin ich nur noch ein halber Mensch. Aber, ich muss eben tun, was ich kann.« Bailey fragt Ben Gurion, ob er den Tod fürchte. »Würde es mir helfen, wenn ich ihn fürchte?«, murmelt Ben Gurion. »Warum sollte ich ihn fürchten? Das würde doch überhaupt nichts ändern.«

Im Film sieht man Pola Ben Gurion in der Aufnahme eines Interviews, das die BBC wenige Jahre zuvor mit dem berühmten Ehepaar im Kibbuz gedreht hatte. Als der Reporter Ben Gurion auf dessen Rücktritt als Premierminister anspricht, antwortet Pola: »Ich war dagegen.« Eine Einmischung, die Ben Gurion für einen Augenblick unwillkürlich nach Luft schnappen lässt. »Er kann doch gar nicht ohne Politik leben«, fügt sie hinzu. »Ich kann sehr wohl ohne Politik existieren«, erwidert Ben Gurion ruhig. »Nein«, stellt Pola fest, »das kannst du nicht. Du bist eben so geboren.«

leibwächter Doch der Pensionär Ben Gurion konnte in Sde Boker tatsächlich sehr gut ohne Politik leben. Und dabei jung bleiben. Im Film sieht man den alten Mann behende und schnell wie ein Steinbock einen Hügel hinunterlaufen, energischen Schritts während seiner täglichen einstündigen Spaziergänge, in Begleitung seiner Leibwächter. Bailey fragt Ben Gurion nach dessen Freund und Lehrer Moshé Feldenkrais. »Er kennt die gesamte Anatomie des Menschen«, erzählt Ben Gurion, »besser als alle Ärzte, die ich in meinem Leben getroffen habe. Und er hat mich geheilt. Rückenschmerzen habe ich gar nicht mehr.«

Auch geistig erscheint Israels Staatsgründer während des Interviews sehr jung und beweglich. Bereitwillig gibt er zu, dass ihm Israels Sieg im Sinai-Feldzug damals zu Kopf gestiegen sei und er danach Dinge gesagt habe, die er nicht wiederholen würde. Und er warnt, im Sinne der Propheten, dass die Nationen endlich aufhören müssen, ihre Zeit und ihr Geld für die Kriegsführung zu verschwenden.

Überhaupt würde er die 1967 rechtmäßig besetzten Gebiete zurückgeben, wenn dies zu einem Frieden führe. Jerusalem und die Golanhöhen, räumt er ein, müsse man allerdings behalten. Ohnehin sei doch Platz genug im Land für all jene Juden, die während der nächsten Jahrzehnte einwandern werden.

freude Der alte Mann im Kibbuz scheint eine jugendhafte Freude dabei zu empfinden, sein Gegenüber zu verblüffen. So teilt er dem Reporter der BBC mit: »Schon vor zehn, zwölf Jahren habe ich erklärt, dass ich kein Zionist mehr bin.« Ein Zionist sei doch schließlich jemand, der ins Land Israel zurückkehren möchte. »Natürlich dürfen sich Leute als Zionisten bezeichnen«, stellt Ben Gurion fest. »Ich jedenfalls bin kein Zionist.« Eine Aussage, die sogar der sonst so schlagfertigen Pola für einen kurzen Moment die Sprache verschlägt.

Der Film Ben-Gurion, Epilogue ist das Porträt eines 82 Jahre alten jungen Mannes. Ein Film voller überraschender Momente aus den letzten Jahren des eigensinnigen Rebellen. Die vielleicht ungewöhnlichste Aufnahme entstand anlässlich Ben Gurions 85. Geburtstags im Speisesaal des Kibbuz: Gurion sitzt neben Ray Charles, der ihm am Klavier ein Geburtsständchen singt. In diesem Moment ist die Reihe an Ben Gurion, überrascht dreinzublicken. In Farbe.

Der Film soll 2017 in den deutschen Kinos anlaufen. Ein genauer Filmstart steht bislang noch nicht fest.