»Der Erfolg ist für unser Volk geschichtlich geworden, wird erst von Späterlebenden voll erkannt und kann nur uns Mitlebenden durch nebensächliche Misserfolge verkleinert werden. Zum ersten Male gelang es Juden, auch in den schwersten sportlichen Disziplinen zu siegen.«

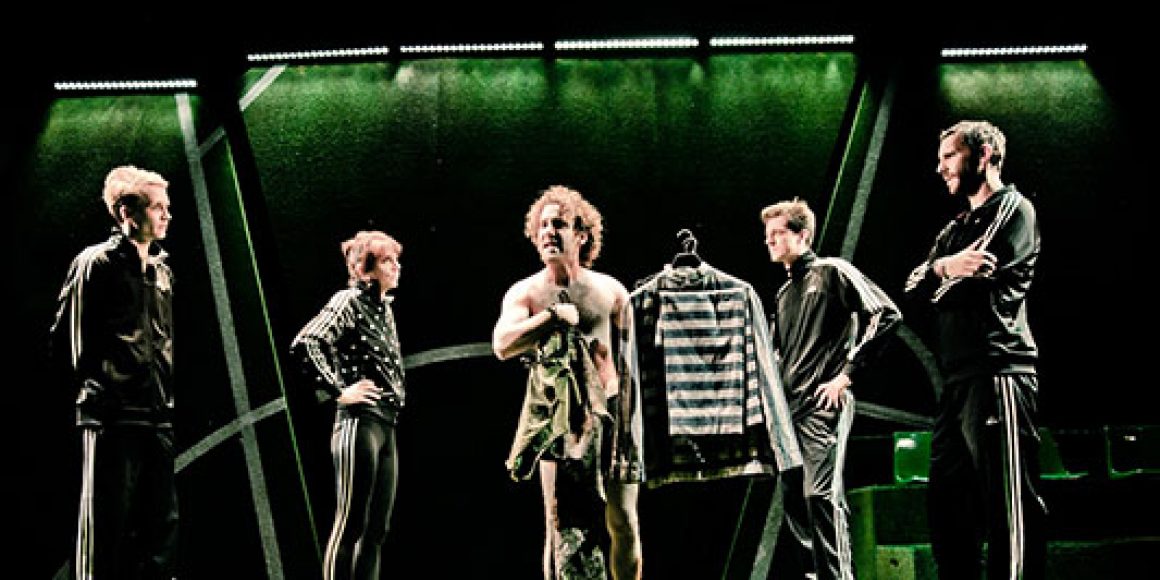

Die Nachwelt fest im Blick, feierte das Vereinsorgan »Hakoah« im Sommer 1925 den österreichischen Meistertitel der Profifußballer von Hakoah Wien. An die 90 Jahre später ist der Klub tatsächlich vor allem durch jenen Erfolg in Erinnerung, obwohl dort viele andere Sportarten erfolgreich betrieben wurden. Das Fußballteam ist auch Aufhänger des Theaterstücks Hakoah Wien, das an diesem Wochenende als Gastspiel des Schauspielhauses Graz zweimal am Berliner Maxim Gorki Theater zu sehen ist.

grossvater Entwickelt und inszeniert hat das Stück die Israelin Yael Ronen, die seit dieser Spielzeit Hausregisseurin am Maxim Gorki Theater ist. »Das Stück ist sehr biografisch«, erzählt sie. Ihr Großvater Wolf Fröhlich war bei Hakoah in der Leichtathletik-Abteilung aktiv. Ihr Bruder Michael Ronen steht mit auf der Bühne. Zu sehen ist eine Familiengeschichte, die mit den großen überindividuellen Themen Identität, Nation und Migration verwoben wird.

Der Hakoah-Sportler und überzeugte Zionist Wolf Fröhlich emigriert Mitte der 30er-Jahre nach Eretz Israel. Er gehört zu den Gründern von zwei Kibbuzim und baut den jüdischen Staat mit auf. Sein Enkel Michael Ronen bemüht sich nach dem Militärdienst um einen österreichischen Pass und lebt seit zehn Jahren in Europa, sieben davon in Berlin. Beide verlassen ihre Heimat, weil sie Krieg und Gewalt befürchten. Im Stück treffen sie imaginär aufeinander.

Der »Dialog zwischen den Generationen«, wie Ronen Hakoah Wien beschreibt, wirft eher Fragen auf, als Antworten zu bieten. Ist es unsolidarisch, wenn junge Israelis ihrem Staat dauerhaft den Rücken kehren? Was ist aus der zionistischen und sozialistischen Vision der Gründergeneration geworden? Würde sie das heutige Israel noch gutheißen? Gebietet der Respekt vor der Aufbauleistung der Pioniere den Nachfahren, das gleiche Leben zu führen?

Schon in ihrem Stück Dritte Generation von 2009, einer Koproduktion des Habima-Theaters Tel Aviv und der Berliner Schaubühne, beschäftigte sich Ronen mit den Tabus, die der Identitätsfindung junger Israelis im Weg stehen. Hakoah Wien konzentriert jetzt diese Fragestellung und erweitert sie um die persönliche Dimension. »Das Stück handelt von der Tatsache, dass wir wenig über das Leben unseres Großvaters wussten«, erläutert die Regisseurin. »Er sprach kaum über seine Erfahrungen als junger Österreicher, er hatte eine sehr ambivalente Beziehung zu seiner Vergangenheit dort.«

komik So begann das Projekt Hakoah Wien mit einer nachträglichen Spurensuche, bei der Yael und Michael Ronen in Österreich das Leben ihres Großvaters erkundeten. »Weil er von dort stammte, wollte ich einen Blick auf diese Gesellschaft werfen«, sagt die gebürtige Jerusalemerin.

»Die Diskussion über die Beziehung zur jüdischen Gemeinschaft und Österreichs Rolle im Zweiten Weltkrieg war nicht so öffentlich und offen wie in Deutschland.« Auch deshalb wollte sie den Stoff entwickeln. Schließlich kam der Kontakt zum Schauspielhaus Graz zustande, wo das Stück 2012 seine Uraufführung erlebte. Hakoah Wien wurde mit dem Wiener Theaterpreis »Nestroy« ausgezeichnet und von Publikum und Kritik gefeiert.

Der Erfolg hat auch damit zu tun, dass Yael Ronen die diskursverdächtigen Themen des Stücks auf eine spielerische Weise erörtert. Das Stück ist intelligent und komisch zugleich. »Die Menschen sind so gewillter, sich mit Themen zu beschäftigen, denen sie sonst aus dem Weg gehen«, glaubt Ronen. »Es geht nicht darum, die Dinge zu intellektualisieren, sondern mit ihnen zu experimentieren, sie zu öffnen. Man nimmt ein ernstes Thema und behandelt es mit Humor. Ich denke, das ist der intelligentere Weg, Ideen zu präsentieren.«

Als Hausregisseurin am Maxim Gorki Theater ist Yael Ronen zu einem gewissen Teil selbst in der Situation ihrer Bühnenfiguren, die die Bedingungen von Migration und Rückkehr ausagieren. »Ich bin jetzt teils in Tel Aviv, teils in Berlin«, sagt sie, »ich muss mich selbst reorientieren.« Doch trotz aller biografischen Elemente in Hakoah Wien legt die Theatermacherin Wert auf den Unterschied von Stück und Wirklichkeit. »Ich bin nicht an dem Punkt, wo ich mich frage, ob ich nicht mehr zu Israel gehöre. Es ist der Charakter auf der Bühne, der sich selbst diese Frage stellt, welcher Gesellschaft er sich zugehörig fühlen will.«

multikulti Hakoah Wien und Yael Ronen passen perfekt zum Kurswechsel, den das Maxim Gorki Theater unter der neuen Intendantin Shermin Langhoff genommen hat. Viele Schauspieler, Regisseure, auch Langhoff selbst, haben Wurzeln außerhalb Deutschlands. Das Gorki ist internationaler und aktueller geworden. Migration, Flüchtlingspolitik und sexuelle Identitäten stehen auf dem Spielplan.

»Die Frage, wer die neuen Deutschen sind, verändert auch das Gesicht der Gesellschaft. Das Theater bietet eine akkurate Reflexion zum Leben im heutigen Berlin an«, stellt Yael Ronen fest. Die 37-Jährige inszeniert Der Russe ist einer, der Birken liebt nach dem Roman von Olga Grjasnowa. Im März läuft Common Ground, ein Projekt mit Schauspielern aus Belgrad, Sarajewo und Novi Sad, die während des jugoslawischen Bürgerkriegs nach Berlin emigrierten.

Erst gegen Ende seines Lebens kehrte Wolf Fröhlich mehrmals nach Wien zurück. »Wir sahen das Haus, das der Familie gehört hatte, und Fotos von ihm im Hakoah-Trikot«, erzählt seine Enkelin. Der nach dem »Anschluss« 1938 verbotene Verein existierte damals wieder, Hakoah Wien wurde im Juni 1945 neu gegründet. »Die Fußballerfolge der 1920er-Jahre waren damals schon Legende, um die siegreiche Hakoah-Mannschaft hatte sich ein Mythos entwickelt«, schreibt der Sporthistoriker Michael John, der die Geschichte des Vereins in dem Buch Davidstern und Lederball aufgeschrieben hat.

Die Fußballabteilung musste 1950 den Spielbetrieb wieder einstellen. Es fehlte an Spielern und an einem Platz. Doch der jüdische Sportklub Hakoah Wien besteht bis zum heutigen Tag.

»Hakoah Wien«. Maxim Gorki Theater Berlin, Samstag, 1. Februar, 19.30 Uhr und Sonntag, 2. Februar, 18 Uhr

www.gorki.de