Sie kam zur richtigen Zeit: Als Floriane Azoulay (52) im Jahr 2016 Direktorin der Arolsen Archives wurde, war dort das wichtigste Ziel bereits beschlossen – die rund 30 Millionen Dokumente über Opfer des Holocaust sollen für alle zugänglich werden. Dabei hilft vor allem die Digitalisierung. Wenn Enkel oder Urenkel nach Jahrzehnten nach ihren Familienschicksalen forschen, geschieht etwas sehr Wichtiges, sagt Floriane Azoulay: »Die Informationen geben den Menschen ihre Geschichte zurück.«

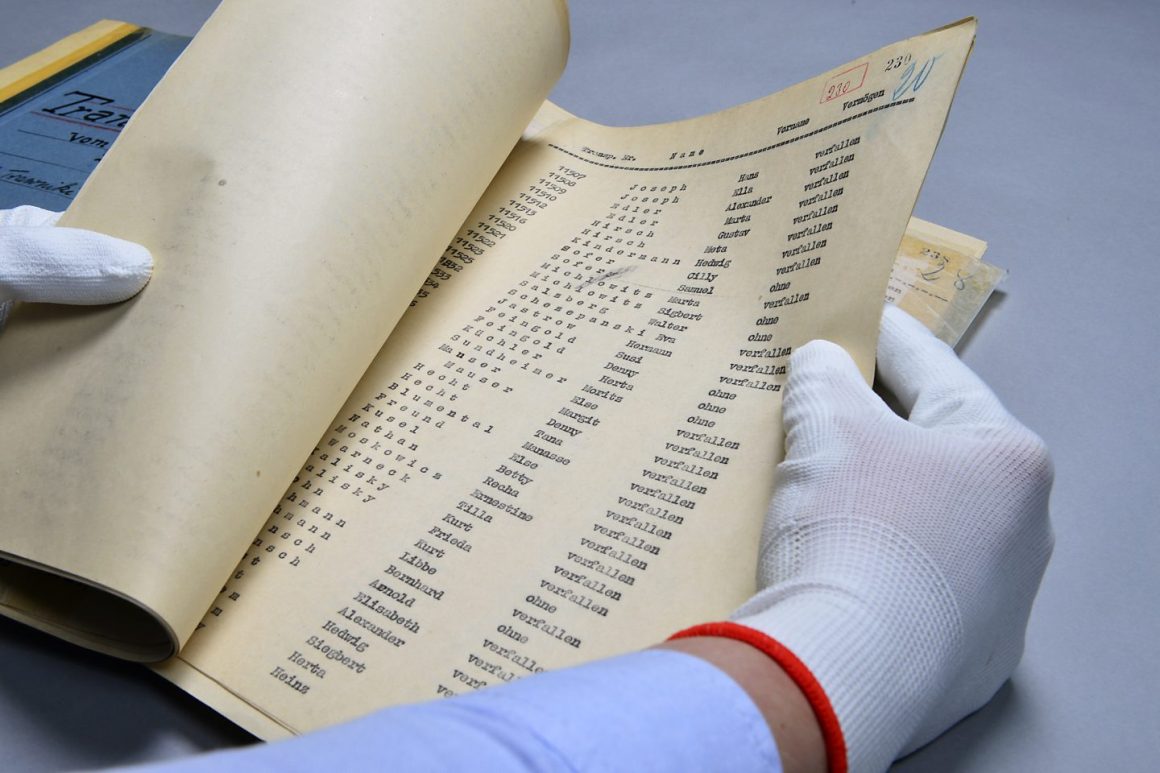

In den Dokumenten der Arolsen Archives im nordhessischen Bad Arolsen tauchen die Namen von 17,5 Millionen Menschen auf. Nach dem Kriegsende, bis 2019, waren die Arolsen Archives als International Tracing Service bekannt, als Suchdienst, der sich auf Holocaust-Opfer spezialisiert hatte. Seit 2013 gehört die Institution zum Unesco-Weltdokumentenerbe.

Erfahrung Floriane Azoulay brachte bei ihrem Einstieg viel Erfahrung mit: Bis 2004 durchforstete sie im Auftrag der französischen Regierung in Berlin Akten, um für Angehörige von enteigneten Französinnen und Franzosen im nationalsozialistisch besetzten Frankreich zu klären, ob diese jemals eine Entschädigung erhalten hatten. Danach leitete sie zehn Jahre lang in Warschau die Abteilung für Toleranz und Antidiskriminierung des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

»Wer gehört dazu und wer nicht? Das war immer mein Thema«, sagt Floriane Azoulay.

Gibt es Verbindungen zwischen ihrer persönlichen Biografie und ihrer Arbeit? Ja, sagt Floriane Azoulay. Früher litt sie, 1970 in Aix-les-Bains geboren und in mehreren kleinen Orten im Südosten Frankreichs aufgewachsen, unter einem Mangel an Zugehörigkeit – als Kind eines jüdischen Vaters und einer nichtjüdischen Mutter. Dieses Dazwischen-Sein wurde Teil ihrer Identität. Ihr Vater war mit seiner Familie als Elfjähriger aus Algerien nach Frankreich gekommen und arbeitete unter anderem als Friseur, die Mutter war Lehrerin.

Es war eine Patchwork-Familie, Floriane Azoulay hatte zwei Geschwister und mehrere Halbgeschwister. Als Kleinkind hatte sie ein Jahr mit ihren Eltern in Israel gelebt. Sie war damals zu klein gewesen, um sich später an die Zeit erinnern zu können, doch der überstürzte und von Angst überschattete Rückflug nach Frankreich hat sich ihr eingeprägt. Es war direkt vor dem Jom-Kippur-Krieg 1973, ihre Mutter entschied sich wegen der angespannten Lage spontan zur Rückkehr nach Frankreich.

Kindheit In ihrer Kindheit und Jugend wurde Floriane Azoulay mit antisemitischen Klischees konfrontiert – »Juden halten zusammen, Juden kann man nicht trauen, Juden sind geizig«. An ihrem Namen erkannten in Frankreich alle, dass ihr Vater Jude war, gleichzeitig galt sie selbst wegen der nichtjüdischen Mutter nicht als Jüdin. »Es war kompliziert«, sagt Floriane Azoulay.

Dann kam, als sie 22 Jahre alt war, ein Schock, der besondere Spuren bei ihr hinterlassen hat. Es geschah, nachdem sie in Paris eine private Wirtschaftshochschule besucht hatte, die ESCP-Business School. Dort war sie eher zufällig gelandet, weil sie als sehr gute Schülerin zur begehrten Aufnahmeprüfung zugelassen worden war.

Am Ende gab es ein Jahrbuch der Absolventen, mit Fotos von allen und Kommentaren. Bei Floriane Azoulays Namen stand, dass sie zu anderen Zeiten ein Fall für das Commissariat Général aux Questions Juives – das Generalkommissariat für Judenfragen – gewesen wäre, der Behörde des Vichy-Regimes, die für die Entrechtung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung in Frankreich zuständig gewesen war.

chancenlos Als Floriane Azoulay juristisch gegen diesen Kommentar vorgehen wollte, erfuhr sie, dass diese Vorhaben chancenlos wäre – sie solle es als »Scherz« hinnehmen. »Ich war schockiert«, sagt sie. Ungefähr in derselben Zeit häuften sich die Schändungen von jüdischen Friedhöfen in Frankreich. Ihre jüdischen Großeltern, die Eltern ihres Vaters, überlegten deshalb, ob sie sich in Israel beerdigen lassen sollten, obwohl Frankreich ihr Heimatland war. Das alles hinterließ Spuren.

Parallel zur Business School, die sie langweilte, hatte Floriane Azoulay Philosophie und Sozialwissenschaften studiert. Dabei fühlte sie sich wohl. An der Pariser Universität La Sorbonne war sie in Vorlesungen von beeindruckenden Intellektuellen wie dem Philosophen Jacques Derrida. Sie beschloss zu promovieren und wollte das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht im Zusammenhang mit der deutschen Geschichte erforschen. »Wer gehört dazu und wer nicht? Das war immer mein Thema«, sagt sie.

Etwa 300-mal im Jahr werden persönliche Gegenstände an Angehörige übergeben.

Für die Doktorarbeit zog sie nach Berlin und genoss das Leben dort. Doch die Arbeit wurde nie fertig. Mit Ende 20 begann sie, für die französische Regierung zu arbeiten. Diese hatte ein halbes Jahrhundert nach dem Kriegsende das erste Entschädigungsangebot gestartet, welches es in Frankreich für diejenigen gab, die während der Besatzung enteignet worden waren. Sie überprüfte, ob die Antragstellenden vom deutschen Staat bereits eine Entschädigung bekommen hatten. Oft stellten die Kinder der Enteigneten die Anträge und erfuhren dank der Informationen in den Akten Neues über ihre Familie.

nachfahren Ganz ähnlich ist es jetzt, wenn Menschen bei den Arolsen Archives die Geschichte ihrer Angehörigen erforschen. Im Vergleich zu den Anfängen in den 50er-Jahren läuft dort inzwischen alles ganz anders: Früher kamen unter anderem ehemalige Inhaftierte, weil sie eine Bescheinigung über ihre Inhaftierung brauchten. Heute kommen Anfragen von Nachfahren, die oft nur ein vages Wissen über die Hintergründe der Schicksale von Angehörigen haben.

70 der 200 Mitarbeitenden der Arolsen Archives bearbeiten solche Anfragen. Zehn sind dafür zuständig, noch tiefer einzutauchen, wenn es darum geht, zu klären, was aus jemandem wurde – den klassischen Suchanfragen, die in der Anfangszeit den Arbeitsalltag geprägt hatten.

Durchschnittlich 300-mal im Jahr werden zudem persönliche Gegenstände von Inhaftierten aus dem Konzentrationslager Neuengamme, die bei den Arolsen Archives ankamen, an deren Angehörige übergeben: »Das ist sehr anrührend«, sagt Floriane Azoulay.

Anders als früher, als vor jeder Nachforschung erst ein »berechtigtes Interesse« nachgewiesen werden musste, ist inzwischen alles offen zugänglich, vieles ist online möglich.

Floriane Azoulay kämpft für noch mehr Niedrigschwelligkeit.

Floriane Azoulay kämpft für noch mehr Niedrigschwelligkeit und nennt ein Beispiel: Wenn die Verwaltungssprache bei den digital einsehbaren Karteikarten der Häftlinge zu unverständlich ist, müssen ergänzende Erklärungen dazu. Wer sich an die Arolsen Archives wendet, soll selbst aktiv werden und auch mitgestalten können.

Digitalisierung Ein vorbildliches Beispiel dafür ist das Crowdfunding-Projekt #everynamecounts, bei dem Zehntausende Freiwillige weltweit bereits mehr als sechs Millionen der insgesamt 30 Millionen Dokumente für das digitale Denkmal bearbeitet haben. Solche Projekte faszinieren Floriane Azoulay.

Speziell bei jungen Menschen sieht sie großes Potenzial. Daher setzt Azoulay auch verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Schulen. Ihr Ziel: »Wir wollen so viele deutsche Schulen wie möglich erreichen.« Es ist vor allem die Authentizität, mit der das Archiv die jungen Leute begeistert. Das Interesse für die Aufarbeitung der NS-Geschichte beobachtet Azoulay auch bei ihren eigenen drei Kindern, 12, 16 und 18 Jahre alt, mit denen sie in Berlin lebt. »Ich bin begeistert von der Sensibilität dieser Generation.«