Bereits in der Weimarer Republik wurde heftig über das Thema Schwangerschaftsabbruch diskutiert. An der Debatte beteiligt waren stets auch Mitglieder des Jüdischen Frauenbundes (JFB). Dabei bedienten sich die Frauen politischer, sozialer und religiöser Argumente. Obwohl es im JFB keine Einigung darüber gab, ob neben der medizinischen Indikation – wenn also die Gesundheit der Frau gefährdet ist – noch andere Gründe eine Abtreibung rechtfertigen, ist die Diskussion aus einem jüdisch-feministischen Blickwinkel auch heute noch lehrreich.

Der Jüdische Frauenbund wurde 1904 auf Initiative von Bertha Pappenheim gegründet. Das Engagement des JFB verband feministische Forderungen mit jüdischer Wohltätigkeitsarbeit. Eine jüdisch-feministische Selbstorganisation war einerseits wegen der Ausgrenzung von jüdischen Frauen im Allgemeinen Deutschen Frauenverein entstanden, andererseits, um spezifisch jüdische Anliegen zu vertreten, die die überkonfessionelle Frauenbewegung nicht thematisierte.

Indikation Dieses Konzept stieß bei jüdischen Frauen auf großes Interesse. So betrug die Mitgliederzahl des JFB Mitte der 20er-Jahre circa 50.000 Frauen, die sich in 430 Verbänden organisierten. Die Mitglieder kamen überwiegend aus dem Bürgertum und repräsentierten rund ein Fünftel bis ein Viertel der jüdischen Frauen.

Ein wichtiges Thema der ersten Frauenbewegung in Deutschland, zu der der JFB zu zählen ist, war die Diskussion um den Paragrafen 218, den sogenannten Abtreibungsparagrafen. Der JFB hielt sich offiziell an die Linie seines Dachverbandes, des Bundes Deutscher Frauenvereine. Dieser Dachverband befürwortete die medizinische Indikation. Doch im JFB blieb es nicht dabei. Eine Diskussion um Schwangerschaftsabbrüche wurde weiter geführt, die jedoch zu keiner offiziellen Positionierung führte. Trotzdem sind besonders zwei Diskussionsbeiträge von Bertha Pappenheim und Rahel Straus hervorzuheben. Da Bertha Pappenheim Mitbegründerin und langjährige Vorsitzende des JFB war und Rahel Straus von 1932 bis zum Tod ihres Mannes 1933 und ihrer Emigration ins britische Mandat Palästina den JFB führte, waren die Stellungnahmen der beiden für die Diskussion innerhalb des JFB besonders wichtig.

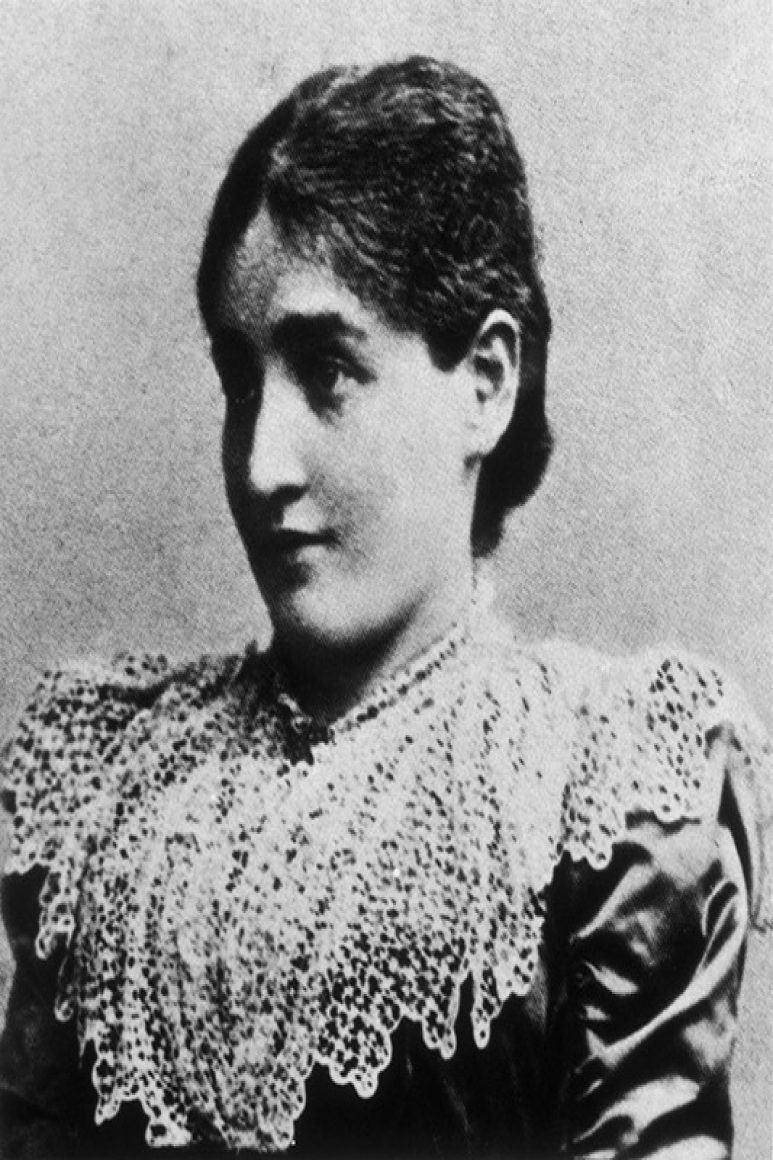

Halacha Bertha Pappenheim war die womöglich bedeutendste Persönlichkeit im JFB. Sie wurde 1859 in Wien in einer orthodoxen Familie geboren. Sie engagierte sich insbesondere für Wohltätigkeit, wobei es ihr wichtig war, im Einklang mit den religiösen Gesetzen zu handeln. So achtete sie etwa auf die Einhaltung der Kaschrut in Mädchenheimen des JFB. In ihrer Stellungnahme zu Schwangerschaftsabbrüchen arbeitete sie die Bedeutung des Lebens im Judentum heraus. Sie betonte, dass sogar der Schabbat unterbrochen werden soll, wenn ein Leben in Gefahr ist. Eine gewissenhafte medizinische Indikation sei nach dem jüdischen Gesetz daher eindeutig zu unterstützen, denn diesem zufolge sei immer die Mutter zu retten, um weiterhin für den Mann und für die Familie da sein und weitere Kinder auf die Welt bringen zu können.

Eine soziale Indikation, also ein Schwangerschaftsabbruch aufgrund von sozialen Nöten der Mutter, sei jedoch nicht zu unterstützen, meinte Pappenheim. Hier sollte vielmehr die Gemeinde einspringen und die werdende Mutter unterstützen. Und auch gegen eine damals sogenannte eugenische Indikation, also einen Abbruch aufgrund von eventuellen genetischen Krankheiten, sprach sich Pappenheim aus, da die Gewissheit über eine solche Indikation zu ungenau sei. »Weil wir hier vor einem Geheimnis stehen, so tief, so groß, so ganz wunderbar, deshalb schaudert es mich, wenn ich höre: Abtreibung, Verhütung«, argumentierte Pappenheim. Ihr Fazit: »Dazu dürfen wir uns nicht hergeben, in das Geheimnis der Schöpfung können wir nicht hineinleuchten.«

Beratung Rahel Straus wurde 1880 von Ida und dem orthodoxen Rabbiner Gabor Goitein in Karlsruhe geboren. Sie war die erste Frau, die an der Medizinischen Fakultät an der Universität Heidelberg studierte. In ihrer Stellungnahme zu Schwangerschaftsabbrüchen stellte sie zuerst fest, dass der Paragraf 218 nicht abschreckend wirke, denn es gebe in Deutschland 300.000 Abbrüche jährlich. Diese fänden im Gegensatz zur landläufigen Meinung vor allem in Ehen statt. Die Erziehung von neun bis zehn Kindern pro Frau sei wirtschaftlich und seelisch nicht mehr tragbar, auch aufgrund des Verantwortungsgefühls den Kindern gegenüber.

Neben der »Vernichtung keimenden Lebens« sah Straus auch die Verhinderung des Eintretens einer Schwangerschaft als wichtigen Diskussionspunkt an. Letztere würden Ärzte zu Unrecht nicht verordnen und anraten. Straus stellte fest, es gebe talmudische Bestimmungen, welche besagen, »dass junge Frauen unter zwölf Jahren, ebenso schwangere und säugende zur Verhütung der Konzeption ein Mittel anwenden sollen«. Sie forderte, dass Rabbiner prüfen, ob es nicht auch andere Situationen gibt, unter denen Frauen Präventivmittel anwenden sollten.

Prävention Des Weiteren argumentierte Straus, der Keim der ersten acht bis zehn Wochen sei eben nur ein Keim, nicht lebensfähig und Teil der Mutter. Deswegen sei es ein persönliches Recht, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Straus befürwortete auch die sogenannte eugenische Indikation sowie die soziale Indikation bis zur zehnten Woche. Dies würde auch Frauen aus der Unterschicht zu Hilfe kommen, die es sehr viel schwerer hätten, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen, und sich deshalb oft mit eigenen Abbruchsversuchen, etwa mit Stricknadeln, schädigen würden.

Auch die Beratung der Frauen solle verbessert werden, sodass ein Arzt verzweifelte Frauen unterstützen kann. Dies wäre eine Präventionsmaßnahme gegen Abbrüche, denn Straus glaubte »an das starke mütterliche Gefühl unserer Frauen«. Statt repressiv mit Gesetzen vorzugehen, solle an religiöse Gefühle und sittliches Bewusstsein appelliert werden. Straus’ Fazit als Ärztin war: »Es gibt eine Ehrfurcht vor dem Geheimnis des Lebens, die tief im Menschen wurzelt, und schönste ärztliche Pflicht wird es immer bleiben, Leben zu retten, nicht zu zerstören. Aber gerade deshalb wenden wir uns gegen Strafparagrafen, die im Erfolg versagen, sich als Klassenjustiz auswirken und Tausende von unglücklichen Frauen noch unglücklicher machen, als sie schon sind.«

Auslegung Pappenheims und Straus’ Diskussionsbeiträge zeigen, wie der JFB feministische Fragen der Zeit aufgriff und sich mit diesen weiterführend auseinandersetzte. Bei der Diskussion wurden nicht nur die Argumente der überkonfessionellen Frauenbewegung übernommen, sondern auch auf das Judentum bezogen. Religiöse Texte wurden dabei sehr unterschiedlich ausgelegt. Dies führte bei Straus zu einem für die damalige Zeit sehr liberalen Standpunkt, der Frauen ein großes Selbstbestimmungsrecht zusprach. Pappenheim hingegen wollte nur die medizinische Indikation gelten lassen. Die Gemeinde sollte andere Schwierigkeiten, wie etwa soziale Not, abfedern. Feministische Diskussionen wurden also aus einem jüdischen Blickwinkel betrachtet.

Natürlich sind diese Diskussionsbeiträge ihrer Zeit verhaftet, aber sie zeigen doch, wie wichtig es ist, bei der Diskussion um Schwangerschaftsabbrüche verschiedene Standpunkte von Frauen zu hören. Gerade zu Zeiten, in denen fundamentale Christen gegen jegliche Schwangerschaftsabbrüche demonstrieren und gleichzeitig Gynäkologen zu Abbrüchen aufgrund von vermuteten genetischen Fehlern raten, sollte das Thema auf verschiedenen Ebenen diskutiert werden – ohne Frauen zu verurteilen.