Eine zeitweise intensive, aber flüchtige Liebesbeziehung zweier deutscher Medienschaffender in der Zeit der Nazis und des Zweiten Weltkriegs nachzuzeichnen - diese schwierige Aufgabe stellt sich der Dokumentarfilm »Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich - Flucht in die Liebe«.

Er beginnt mit einem Telegramm vom Lago Maggiore: »Beginne neues Buch für Dich ausschließlich«, schrieb der Schriftsteller an die Schauspielerin. »Literatur als Liebesbeweis«, sagt Literaturwissenschaftlerin Claudia Junk vom Osnabrücker Remarque-Friedenszentrum. Der Film endet damit, dass der Roman »Arc de Triomphe« schließlich erscheint - nach Ende des Weltkriegs, der zum Zeitpunkt des Telegramms noch gar nicht begonnen hatte. Die Beziehung besteht dann nicht mehr. Dietrich bedauerte wohl, dass in der Verfilmung 1948 nicht sie, sondern Ingrid Bergman die weibliche Hauptrolle spielte. Zwischen diesen beiden Punkten entspannt sich eine beschwingte, aber auch der Dramatik der Umstände gerecht werdende Doku.

Zu den visuellen Mitteln gehören KI-generierte Animationen, unter denen die klein eingeblendete Information »realisiert mithilfe von KI unter Aufsicht von Experten« erstaunt. Sollte das nicht selbstverständlich sein? Sinn ergibt der (sparsame) Einsatz von KI aber, weil die Protagonisten einfach gut aussahen. Das zeigt sich auf allerhand glamourösen Illustrierten- und Standfotos und in einigen wenigen privaten Filmaufnahmen.

Strikte Bild-Kontrolle

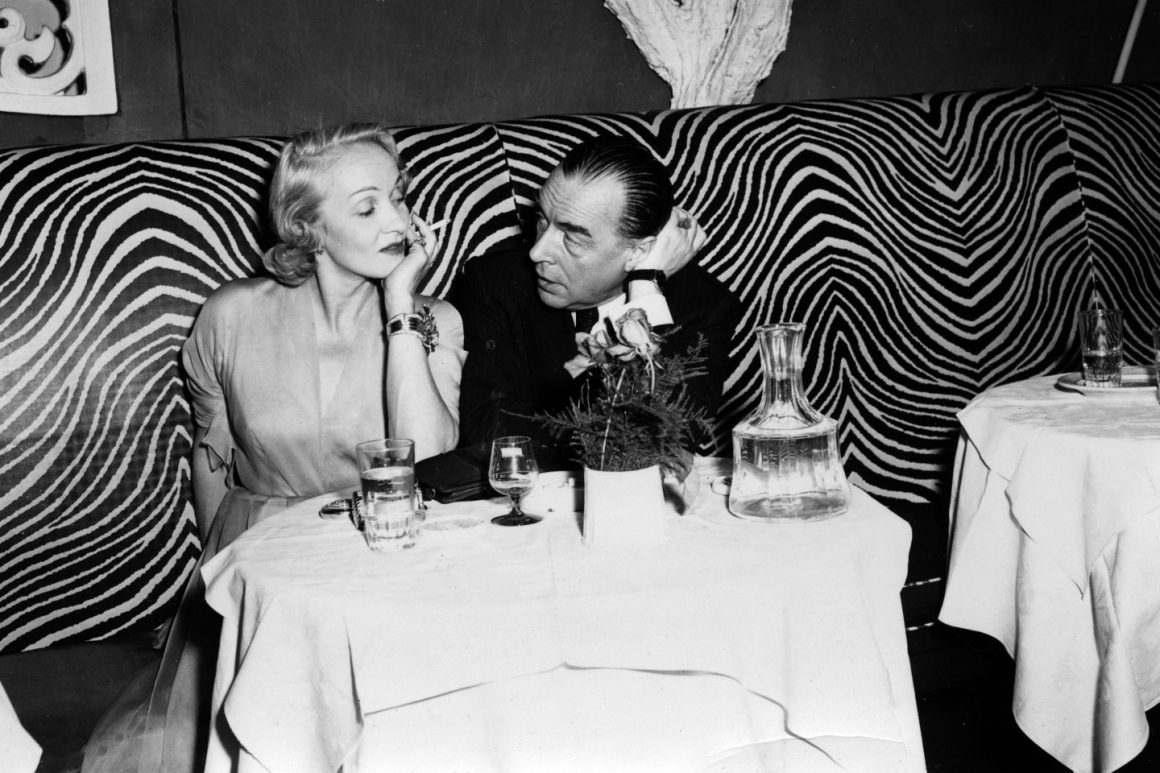

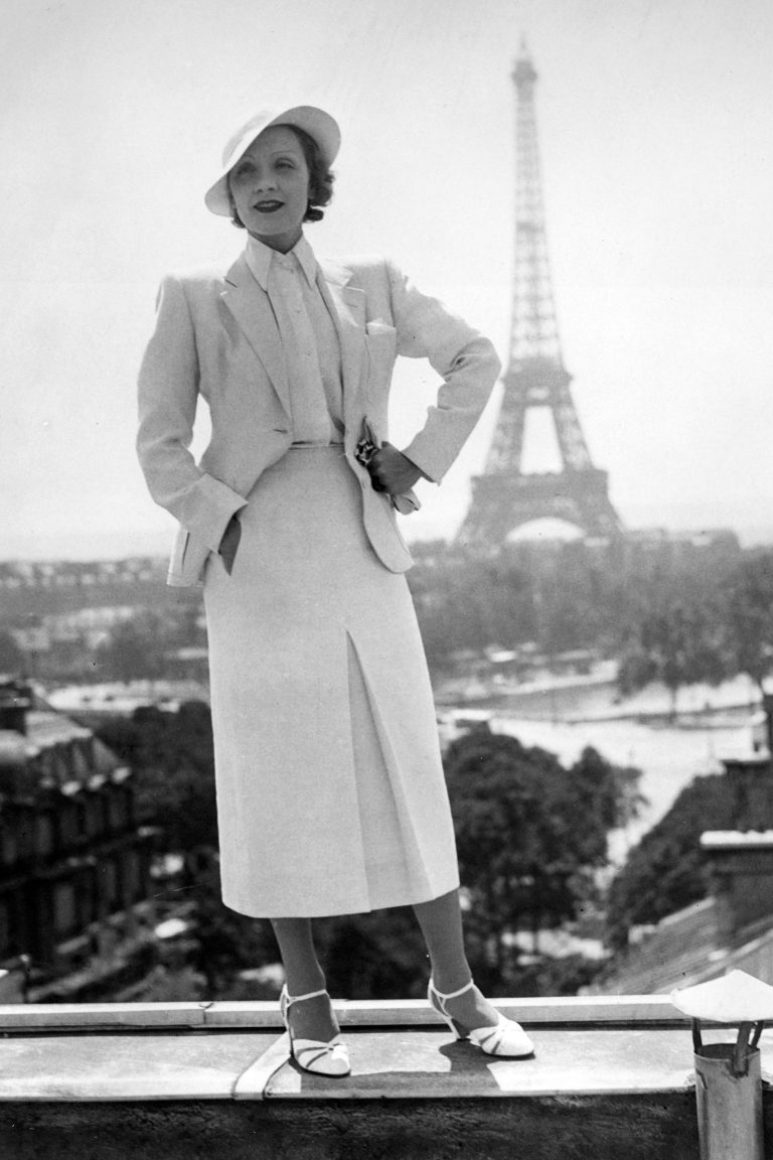

Und die Wissenschaft bestätigt es. Auch Remarque war »sehr, sehr gutaussehend«, sagt Literaturwissenschaftlerin Alice Cadeddu. Marlene Dietrich ist ohnehin noch immer dafür bekannt, dass sie Bilder von sich unter strikter Kontrolle hielt. Allen Aufnahmen sieht man an, wie bewusst sie sich war, fotografiert oder gefilmt zu werden. Einigen Bildern von Remarque sieht man an, dass er nicht unbedingt gern fotografiert wurde. Auch Fotos, auf denen er sich beim Fotografiertwerden wie zufällig die Hand vors Gesicht hält, zeigt die Doku.

Die Beziehung begann im Exil, also während der Nazizeit im Ausland. Dietrich lebte schon seit dem Erfolg mit »Der Blaue Engel« 1930 in Hollywood und lehnte auch in Phasen des Misserfolgs Goebbels Angebote zur Rückkehr ab. Remarque, dessen weltweit erfolgreicher, in den USA verfilmter Roman »Im Westen nichts Neues« in Nazi-Deutschland den ersten Bücherverbrennungen mit zum Opfer fiel, besaß seine Villa am Schweizer Lago Maggiore schon vor 1933.

Zusammen kamen die beiden vor allem in Frankreich: in Paris - weshalb der Roman seinen Titel bekam - und in Antibes. Dort an der Côte d’Azur verlebten die beiden den Sommer 1939, wenige Wochen vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Diese Zeit verbrachten sie allerdings nicht so intim, wie es der Autor wohl gerne gehabt hätte. Dietrich reiste mit großer Entourage, etwa ihrer Liebhaberin Joe Castairs (die sie selber ebenso filmte wie Remarque - aber auch den jungen John F. Kennedy; auch diese Aufnahmen enthält der Film). Überdies gehörte ihr Ehemann Rudi Sieber, von dem sie getrennt lebte, sich aber nie scheiden ließ, zu ihrem Umfeld.

Komplizierte Flüchtlings-Schicksale

Aber auch Remarque hatte, nachdem er 1938 durch Ausbürgerung zum Staatenlosen (und anschließend durch Kauf eines Passes zum Bürger Panamas) geworden war, seine geschiedene Frau erneut geheiratet, um ihre Abschiebung zu verhindern. So verkörpern die beiden Protagonisten einerseits komplizierte Flüchtlings-Schicksale, wie es in den 1930ern viele gab und auch gegenwärtig gibt. Andererseits unterschieden ihr Erfolg und der entsprechende Reichtum, den sie auch auslebten, die beiden von der Masse der Emigrierten.

Nachdem Remarque gerade noch einen Linienschiffs-Platz nach Nordamerika ergattert hatte und in Los Angeles lebte, wollten dort schon ansässige deutsche Kollegen wie Thomas Mann und Bertolt Brecht nichts mit ihm zu tun haben, sagt der Wissenschaftler Thomas F. Schneider. Sie steckten ihn in die »Trivialliteratur«-Schublade. Das scheint noch nachzuwirken, könnte man denken. In heutigen Feuilletons aller Mediengattungen tauchen Mann und Brecht wesentlich häufiger auf als Remarque.

Mehr dürfte dieser freilich unter Dietrichs Lebensstil gelitten haben. Während ihre jeweiligen Filmpartner wie James Stewart und John Wayne ihre Liebhaber wurden (wie der Filmhistoriker Jan-Christopher Horak schildert), sollte er sie zu Partys begleiten und dann auch noch neben ihr fotografiert werden.

Mehr Interpretation als Fakten

Noch mehr litt der Schriftsteller, als er nach dem Kriegseintritt der USA Ende 1941 zum »Enemy Alien« wurde und eineAusgangssperre einhalten musste. Aufblühen konnte er, sobald sich die Niederlage der Nazis abzeichnete und er mit Blick auf die Nachkriegszeit das seit 1938 geplante, zwischenzeitlich zurückgestellte Roman-Projekt vollendete. »Arc de Triomphe« wurde sein zweiter Welterfolg, auch weil das Buch zum richtigen Zeitpunkt kam. Zwar war der Text schon Ende 1944 abgeschlossen, doch das nur auf Deutsch. Als die englische Übersetzung erschien, war der Krieg beendet und der Schauplatz Paris wurde wieder zum beliebten Reiseziel. Auch Marlene Dietrich las den Roman dann dort.

Insgesamt orientiert sich der knapp einstündige Film also weniger an harten Fakten als an Interpretationen - von Literatur, aber auch von Fotos und von Zeilen aus Telegrammen. Das geschieht vor den Hintergründen von Flucht und Krieg, die jede Menge Parallelen zur Gegenwart nahelegen, vor dem Hintergrund weiterhin populärer Medien - und von Lebensstilen, die heutzutage zeitgemäßer erscheinen als in den 1930ern. Da hält die geschmeidig gestaltete Doku schwierige Balancen.

Kritik verdient allenfalls Artes Programmplanung. Zwar läuft vor dem linearen Sendetermin ein US-amerikanischer Spielfilm über Liebe und Gewissenskonflikte zwischen den USA und Europa während des Zweiten Weltkriegs. Doch mit Remarque und Dietrich hat »Verrat auf Befehl« von 1962 nichts zu tun. Da wäre die »Triumphbogen«-Verfilmung mit Ingrid Bergman, Charles Boyer und Charles Laughton besser platziert - zumal die Doku gespannt macht auf den Roman über ein »beispielhaftes Schicksal« von Flüchtlingen damals wie heute.

»Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich - Flucht in die Liebe«, Buch und Regie: Hedwig Schmutte, Rolf Lambert, Arte, 8. September, 22.30 Uhr.