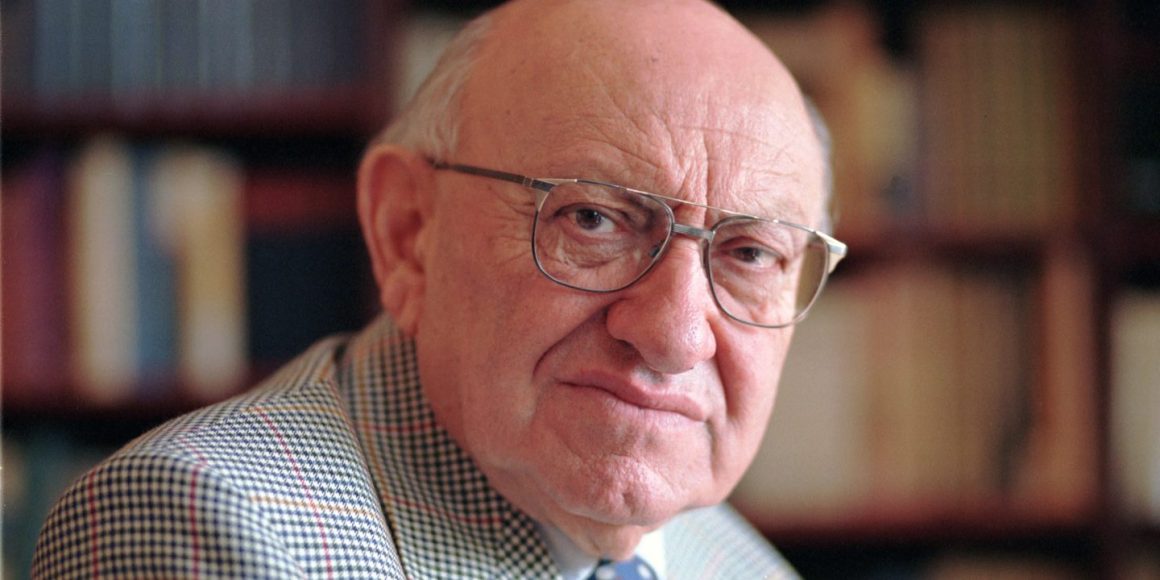

Marcel Reich-Ranicki war jahrzehntelang der mit Abstand bekannteste deutsche Literaturkritiker. In Frankfurt kannte ihn jeder Taxifahrer. Das hing am Fernsehen und an der unvergleichlichen Form, in der er dort im Literarischen Quartett die Diskussion um Bücher in Szene setzte. Es lag an der deklamatorischen Art, seine Ansichten vorzutragen, am bewusst rechthaberischen Duktus seiner Rede und an seiner Bereitschaft, das Fernsehen als Bühne zu begreifen, um auf ihr eine Rolle zu spielen.

Reich-Ranicki hatte Sinn für Pointen, für Wiederholungen und für die Erwartungen seines Publikums, ein dezidiertes, auf Streit angelegtes Urteil zu bekommen. Wenn er sich missvergnügt zeigte, dann zog er noch daraus Vergnügen. Die Leute haben ihn gemocht, weil sie dieses Vergnügen an seinen Gefühlsausbrüchen teilen konnten, die mitunter auch Verstandesausbrüche waren.

Die literarische Welt, der sich Reich-Ranicki verpflichtet fühlte, verschwindet allmählich.

Es sind nun zehn Jahre seit dem 18. September 2013, dem Todestag von Marcel Reich-Ranicki, der am 2. Juni 1920 in Włocławek in Polen geboren wurde. Die literarische Welt, der er sich verpflichtet fühlte, verschwindet allmählich. Nach dem Zweiten Weltkrieg schien eine Zeit lang viel von Kunst, Musik und Literatur abzuhängen. Ästhetische Stellungnahmen waren Aussagen über das Ganze der Gesellschaft.

Das ist nicht mehr so. Mit Martin Walser, Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass und Peter Rühmkorf sind in den vergangenen 15 Jahren die letzten zeitgenössischen Autoren gestorben, die für Reich-Ranicki von anhaltender Bedeutung waren. Die Nachkriegsgeneration tritt ab. Nicht auf einmal, Max Frisch und Uwe Johnson, Friedrich Dürrenmatt und Thomas Bernhard sind schon vor rund drei Jahrzehnten gegangen, von Ingeborg Bachmann ganz zu schweigen. Jetzt lebt eigentlich nur noch Alexander Kluge, von dessen Art, in Kalendergeschichten Historie, Theorie und Fiktion zu verbinden, Reich-Ranicki aber nicht viel gehalten hat.

Die Eckpfeiler dieser literarischen Welt waren der Roman und die Lyrik einerseits, mit Thomas Mann, Franz Kafka und Bertolt Brecht als ihren Säulenheiligen im 20. Jahrhundert. Es war die Literatur der Weimarer Republik, an der sich Reich-Ranicki schulte. Der andere Eckpfeiler war die öffentlich-moralische Wirksamkeit der Schriftsteller. Wo sie nicht selbst auftraten, machte Reich-Ranicki ihre Werke zu Auftritten.

PUBLIKUM Es ging um eine Literatur, die dem Publikum zugewandt war. Wer an dieser Stelle einwendet »Wem denn sonst?«, mag sich an Arno Schmidt und Ernst Jünger – »Sein Werk ist mir fremd. Ich fühlte mich berufen zu schweigen« (Reich-Ranicki) – oder an die europäischen Avantgarden erinnern, den Nouveau Roman oder die amerikanische Lyrik der New York School of Poets um John Ashbery, die ihren Lesern mehr Zumutungen boten als die Literatur, die Reich-Ranicki schätzte.

Er rechnete es Autoren hoch an, wenn »sie es vorziehen, verstanden als angestaunt zu werden«. Den Kritiker sah er als Pädagogen, denn selbst das Verständliche muss man erklären, selbst das Offensichtliche sieht man erst auf den zweiten Blick. Dichtung war für Reich-Ranicki eine Schule der Erfahrungsseelenkunde, um einen Begriff von Karl Philipp Moritz zu verwenden.

Dafür fand er in der deutschen Literatur mit ihrer Anhänglichkeit an den Bildungsroman ein weites Feld. Diese Literatur war für ihn eine Landschaft, in der er sich in- und auswendig zurechtfand, und man kann es nicht ohne Angerührtsein wahrnehmen, wie sehr ihm diese Landschaft Heimat unter den schrecklichsten Lebensumständen war. Denn nach 1933 wurde für den Juden, der sich nie religiös betätigte und weder von Gott noch den Geboten viel hielt, alles anders.

Was immer er schrieb, war mit einer These verbunden und mit treffenden Bemerkungen.

Literatur war für Reich-Ranicki ein Lebensmittel. Sie half beim Überleben in fremden und feindseligen, ja mörderischen Umwelten. Sich selbst attestiert er eine »lebenslängliche Neigung zum Trotz«, und man übertreibt nicht, wenn man die Bereitschaft, diese Neigung auszuformen, auf Lektüren zurückführt. Das Dagegensein hat seinen Rückhalt im Geist. Und weil sie im Geist die Ressourcen für das Dagegensein findet, wird die Kritik wählerisch, aufmerksam beispielsweise darauf, dass Old Shatterhand ein Angeber ist, der gegen Karl Moor nicht bestehen kann.

Aus demselben Grund bewahrte er Distanz gegenüber Literatur, die, etwa bei Hölderlin, George oder Rilke, zum metaphysisch Rätselhaften tendierte. Ihre feierliche Wortmusik, schreibt er in Erinnerung an seine Jahre im Warschauer Ghetto, habe dort ihren Zauber eingebüßt. Er las stattdessen Erich Kästners Lyrische Hausapotheke.

streit Marcel Reich-Ranicki hat viele Hunderte von Kritiken und Essays geschrieben. Manche Schriftsteller sahen sich durch ihn verletzt, und es war immer viel Streit um ihn. Nicht nur, weil Schriftsteller sich oft sehr hoch einschätzen, sondern weil es sich lohnte zu streiten, weil Literatur so wichtig schien. Wer seine Texte liest, sieht sich in die Literatur unserer Epoche eingeführt, immer klug, immer einseitig, also immer des Nachdenkens wert.

Sein bedeutendstes Werk jedoch sind seine Erinnerungen Mein Leben, die 1999 herauskamen, als er fast schon 80 Jahre alt war. Hier schildert er in außergewöhnlich dichten Beschreibungen die Umstände, unter denen seine Liebe zur deutschen Kultur entzündet wurde. Er erlebt die Angst vor den Deutschen, das Gefühl, unter dem Nationalsozialismus dem Tod geweiht zu sein, und er beschreibt das Glück durch deutschsprachige Dichtungen.

Sein bedeutendstes Werk »Mein Leben« erschien, als er fast schon 80 Jahre alt war.

Seine komplexen Beschreibungen der Gymnasialzeit und ihrer Deutschstunden nach 1933, die Erinnerung an das Warschauer Ghetto nach der Ausweisung aus Deutschland und die Schilderung der Rückkehr nach 1958 gehören zu den großen Zeugnissen jener Epoche. Seine Fähigkeit, Personen zu beobachten und zu analysieren, war immens.

Die ungeheuerliche Szene im Dahlemer Haus des Verlegers Wolf Jobst Siedler, in der im September 1973 der Hausherr und Joachim Fest, damals Herausgeber des Feuilletons der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« und also Vorgesetzter Reich-Ranickis, meinten, Reich-Ranicki mit Albert Speer, dem nationalsozialistischen Massenmörder, bekannt machen zu sollen, wird kein Leser so leicht vergessen. Die genaue Charakteristik der Person Joachim Fests, die sich an diese Szene nonchalanter Rücksichtslosigkeit anschließt, ebenfalls nicht

HISTORIKERSTREIT Später litt Reich-Ranicki am sogenannten Historikerstreit und am Schweigen seines Herausgebers über die ruchlosen Behauptungen des Historikers Ernst Nolte zu den Ursachen des nationalsozialistischen Judenmords.

In Texten des Gedenkens wird gern gefragt: Was bleibt? Es bleibt in diesem Fall hoffentlich mehr als die Erinnerung an den Mann im Fernsehen, so vergnüglich sie ist. Marcel Reich-Ranicki war ein Autor, dessen Urteile nie aus der Luft gegriffen waren. »Seines Fleißes«, zitiert er Lessing, »darf sich jedermann rühmen.« Reich-Ranicki war ungemein fleißig, er schrieb unablässig für Zeitungen und den Rundfunk. »Nach wie vor musste ich auch am siebten Tag der Woche arbeiten«, heißt es über die ersten Jahre in beengten Lebensumständen als freier Mitarbeiter.

Doch auch als er Großkritiker geworden war, ruhte er nicht. Über die Jahre entstanden Dutzende von Sammelbänden mit seinen Essays. Wie oft er einen Kanon deutscher Literatur herausgegeben hat, konnte irgendwann niemand mehr zählen. Dieser Fleiß galt etwas, wovon er wusste, dass es sich nicht von selbst versteht. Er zeigte sich später auch in seiner Tätigkeit als Redakteur; man kann ihn etwa seinem Briefwechsel mit Peter Rühmkorf ablesen.

Nicht zuletzt brachte dieses Aufgehen in der Arbeit des Lesens und Schreibens eine immense Kenntnis hervor, Kenntnis der Literatur, aber auch der handwerklichen Fähigkeiten des kritischen Metiers, der Kunst des Porträts wie des Angriffs auf schlechte Literatur. Was immer er schrieb, war mit einer These verbunden und mit treffenden Beobachtungen, die auf wacher, ja angespannter Lektüre beruhten. Der Literatur wollte er zurückgeben, was er ihr verdankte. Das ist ihm gelungen. Er langweilte nie.

Der Autor ist Herausgeber der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« (FAZ).