Sie ist die erste deutschsprachige Literatur-Nobelpreisträgerin – und kaum mehr bekannt. Man kennt ihr Konterfei von einer Briefmarke, hat ihren Namen im Schulunterricht gehört – und wahrscheinlich vergessen. Das zu ändern, hat sich das Jüdische Museum in Berlin vorgenommen: »Flucht und Verwandlung. Nelly Sachs, Schriftstellerin, Berlin/Stockholm« heißt der Titel einer Wanderausstellung, die bis Ende Juni in Berlin, danach in Stockholm, Zürich und Dortmund zu sehen ist.

TRAUMA Über 170 Personen haben am Zustandekommen des Projekts mitgewirkt. Das Jüdische Theater in Stockholm, die schwedische Botschaft, der Suhrkamp Verlag, die Stockholmer Königliche Bibliothek, private Leihgeber, Freunde der Autorin, Übersetzer, Museumsmitarbeiter, Sponsoren. Dabei herausgekommen ist weitaus mehr als eine reine Literaturschau. Dem Kurator der Ausstellung, dem schwedischen Autor Aris Fioretos, ist es gelungen, auch bislang unbekannte Dokumente zu Leben und Werk der Dichterin zusammenzutragen. Viele ihrer privaten Gegenstände, auf 400 Quadratmetern subtil präsentiert, vermitteln neben Film- und Tondokumenten einen nachhaltigen und berührenden Eindruck von einer Frau, die sich unter schwierigsten Umständen einen rettenden Kosmos erschuf. Trotz ihrer Traumata hielt sie am Wort fest. Und ihr gelang es eindrücklich, eine Sprache zu finden, um die Erinnerung an die Toten der Schoa zu bewahren. Für ihre außergewöhnliche Dichtung erhielt sie 1966 – gemeinsam mit Samuel Joseph Agnon – den Literaturnobelpreis.

Die Tochter assimilierter jüdischer Eltern, 1891 in Berlin geboren, begeisterte sich früh für Literatur. Als 15-Jährige beginnt sie einen Briefwechsel mit der schwedischen Autorin Selma Lagerlöf: Sie ahnte nicht, dass das ihr Leben einmal retten sollte. Mit siebzehn verliebt sich Nelly unglücklich, erlebt eine psychische Krise, wird magersüchtig. Der behandelnde Neurologe Richard Cassirer, Vetter des bekannten Verlegers Bruno Cassirer, ermutigt sie, ihren Schmerz literarisch auszudrücken. Fortan begreift sich das junge Mädchen als Dichterin. Ohne zu schreiben, hielt sie das Leben nicht aus, schon damals nicht.

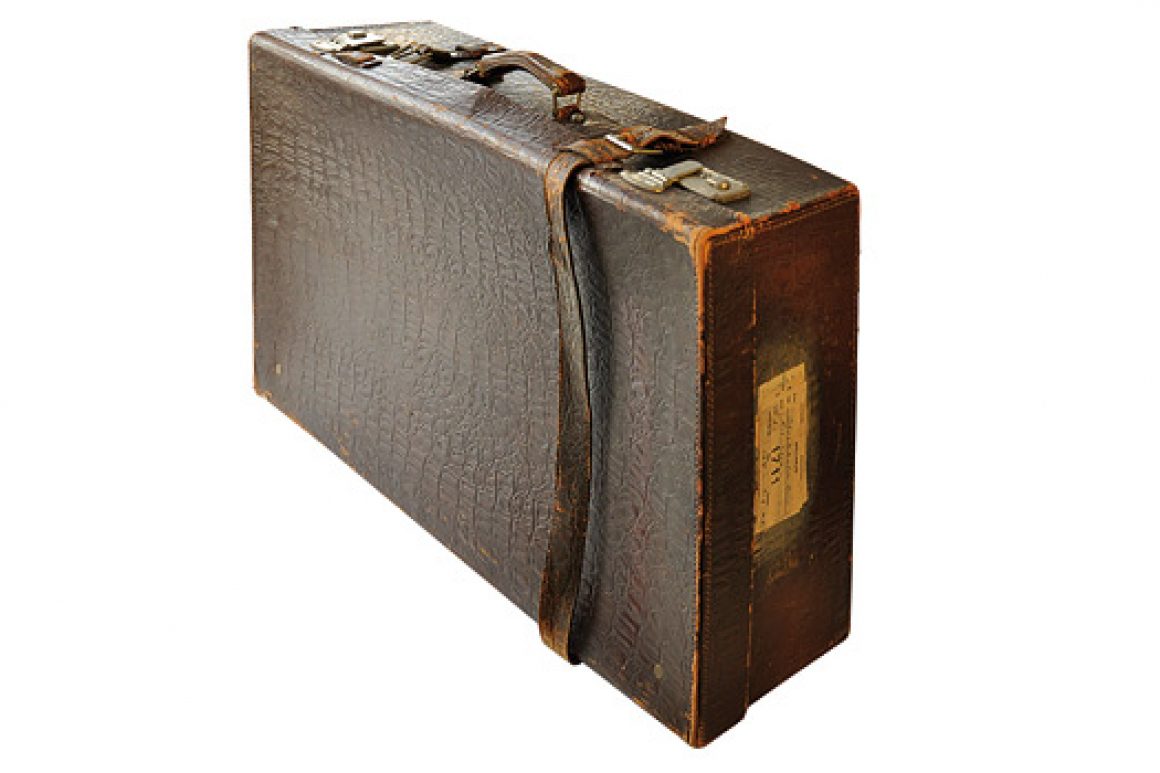

RETTUNG Nach 1933 ist sie zunehmender Entrechtung ausgesetzt. Ihr Elternhaus wird zwangsverkauft, die private, großbürgerliche Schutzglocke bekommt Risse. Aber Sachs bleibt in Berlin, will ihre alte Mutter und ihre große Liebe, die sie wieder getroffen hat, nicht verlassen. Im Sommer 1939 reist schließlich eine Freundin nach Schweden, um bei der greisen Selma Lagerlöf um Hilfe für Nelly zu bitten. Mit der schwedischen Einreiseerlaubnis gelingt buchstäblich in letzter Sekunde die Rettung vor dem Tod. Die Einberufung ins Arbeitslager war schon ergangen. Ein wohlwollender Gestapo-Mann in Berlin rät noch ab, die Bahn zu nehmen, zu unsicher, zu langwierig. Im Mai 1940 erreicht Nelly Sachs mit ihrer Mutter in einer der letzten Maschinen vom Berliner Flughafen Tempelhof aus Stockholm. Da ist sie 49 Jahre alt.

»Ich habe Schweden sehr lieb gewonnen und es hat uns gerettet, aber auf Erden ist kein Ort mehr. Ich hab keinen Ort mehr auf der Welt«, wird sie später sagen. Ihre Welt liegt in Trümmern. Sie hat alles verloren: äußeren Besitz, den geliebten Mann, die existenzielle Sicherheit. Im Leben wurde Nelly Sachs nicht heimisch. Doch ihr bleiben die Worte. Sie geben Macht in der Ohnmacht, gewähren ihr Schutz – auch vor einem Verstummen angesichts der Schoa. Nachdem sie erfahren hat, was in den Lagern Osteuropas geschehen ist, soll ihre Dichtung die »Durchschmerzung« des Daseins leisten. Sie will »die Wunde lesbar machen«.

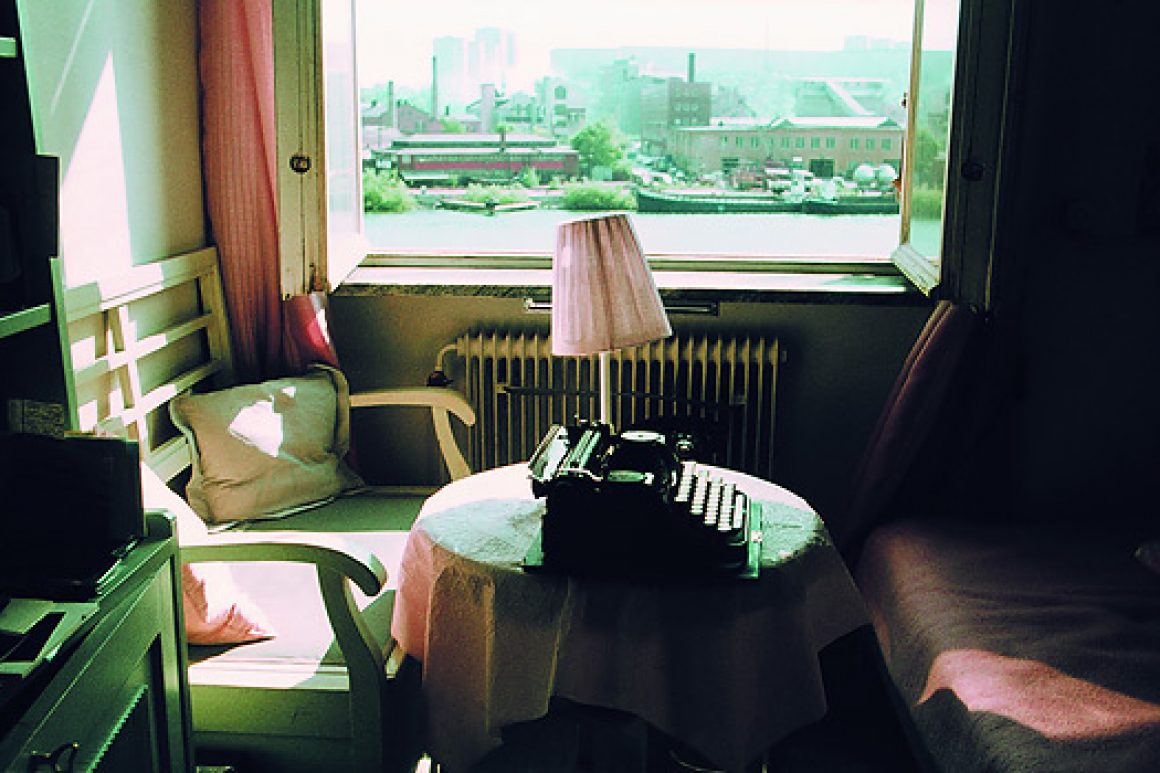

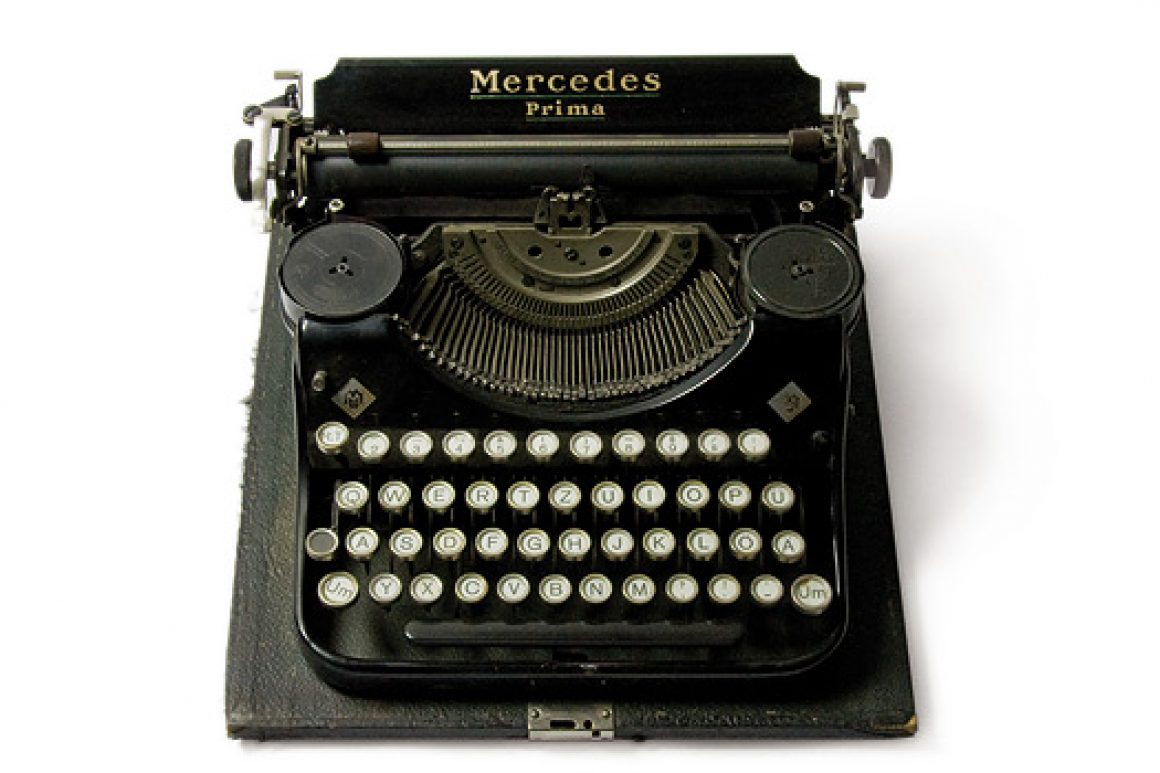

Mystik »Ich finde es ganz unwahrscheinlich, wie diese schwache, zarte, anfällige Person, dünn wie ein Vogel, unaufhaltsam an ihren Sachen gearbeitet hat. Mit welcher Seelenstärke und welcher Energie. Sie war überzeugt von ihrer Sendung«, sagt ihr Lektor, Freund und Nachlassverwalter, der Autor Hans Magnus Enzensberger. Er lernt Nelly Sachs in den 1950er-Jahren in Schweden kennen und sorgt dafür, dass ihr Werk in Deutschland bekannt wird. Trotz wachsender öffentlicher Beachtung lebt die Dichterin in Stockholm bescheiden. Sie übersetzt und liest viel. Entdeckt den Chassidismus, die Welt der Mystik. Entwickelt ihre eigene, mystische und zugleich moderne Sprache. Und schreibt in ihrer »Kajüte« die Gedichte, die ihr viele Jahre später die Anerkennung der Schwedischen Akademie eintragen.

»Sie wohnte mit der Mutter in einer dunklen 1-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss,«, kommentiert Aris Fioretos, Kurator der Ausstellung und Hauptherausgeber der eben erschienenen kommentierten Werkausgabe der Dichterin. »Dann zogen die beiden Frauen in eine etwas größere 1-Zimmer-Wohnung im 2. Stock. Die hatte eine vier Quadratmeter große Küchennische. Und in dieser hatte Nelly Sachs ein Bett, da schlief, aß und schrieb sie. Das war ihr Arbeitszimmer. Und weil sie von dort einen Blick auf die südlichen Gewässer Stockholms hatte, nannte sie diese Küchenecke ihre ›Kajüte‹«.

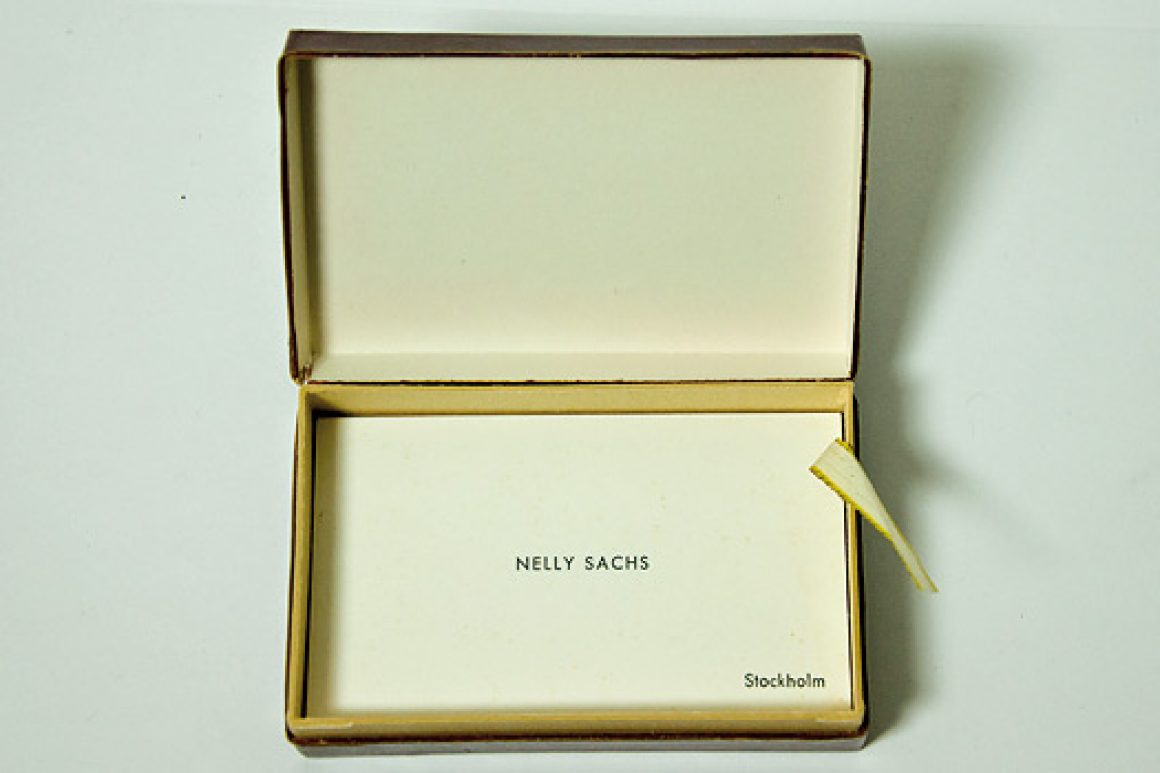

Einblicke Zentrum der Ausstellung ist ebendiese »Kajüte«. Um sie herum sind kleine Inseln mit liebevoll präsentierten Details komponiert. Jedes einzelne hat eine Bedeutung in Bezug auf Werk und Leben von Nelly Sachs. Zu betrachten durch Gucklöcher in Blumentapete, in gewundenen kleinen Räumen, die mitunter an das Innere von Schneckenhäusern erinnern oder fließende Bewegungen einer Tänzerin. Sie vermitteln in ihrer Gesamtheit die Welt der Dichterin. Wichtig sind ebenfalls ihre »magischen« Objekte: Geschenke von Schriftstellerfreunden, Erinnerungsstücke, ein Stückchen Rinde, das ihr Paul Celan schickte, ein Poesiealbum aus frühen Jahren. Sie geben Einblick in die Mädchenseele der Dichterin, ihre Freundschaften und Traumata. Und bezeugen das reiche Schaffen einer Nobelpreisträgerin, die nicht mehr sein mochte als »nur eine Stimme, ein Seufzer für die, die lauschen wollen«.

»Flucht und Verwandlung. Nelly Sachs, Schriftstellerin, Berlin/Stockholm«. Jüdisches Museum Berlin, bis 27. Juni.

Zur Ausstellung ist eine Bildbiografie von Aris Fioretos erschienen (Aus dem Schwedischen übersetzt von Paul Berf). Suhrkamp Verlag, Berlin 2010, 320 S., 450 Abb., 29,90 Euro.