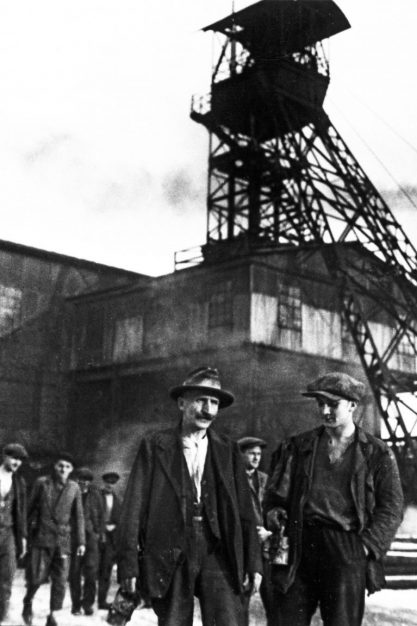

Am 21. Dezember 2018 war »Schicht im Schacht«: Mit einem zentralen Festakt wurde der deutsche Steinkohlebergbau in Bottrop verabschiedet. Kumpel der Zeche »Prosper« übergaben das letzte abgebaute Stück Kohle aus einem deutschen Bergwerk symbolisch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Nach 200 Jahren Industriegeschichte hat die bundesweit letzte Zeche in Bottrop offiziell die Kohleförderung eingestellt.

Das Staatsoberhaupt, ein wenig kumpelhaft, hob in seiner Rede die oft gepriesene Solidarität unter Tage hervor, dann stimmten alle, unverzichtbar und textsicher, »Der Steiger kommt«, ein traditionelles Bergmannslied, an. Den Kumpeln wurde gedankt, die in schwerster Arbeit über Jahrzehnte hinweg den Wohlstand Deutschlands im Wortsinn zutage gefördert haben.

Von den ausländischen Bergmännern, die man im vorletzten Jahrhundert mit allerlei Versprechungen, die nur bedingt eingehalten wurden, ins Ruhrgebiet geködert hatte, war wenig die Rede. Von Animositäten, denen die zumeist polnischen Bergleute vielerorts begegneten, wurde nicht gesprochen, auch nicht von Demütigungen, Entbehrungen, denen sie in der Fremde ausgesetzt waren.

ANSPRUCH Und schon gar nichts hörte man von jüdischen Arbeitern, die man während des Ersten Weltkriegs und auch danach in Russisch-Polen teils freiwillig, teils mit Gewalt zur schwerindustriellen Arbeit nach Deutschland gelockt hatte. Viel zitiert auch ein Wort: Maloche.

»Melocho welo Zedokoh« (Arbeit und nicht Almosen) war unter der jüdischen Bevölkerung Osteuropas ein weit verbreiteter Anspruch und zielte in seiner Bedeutung auf körperliche Arbeit. Dabei ist es merkwürdig: Zum Arsenal antisemitischer Stereotypen gehört der Vorwurf, der (Ost-)Jude verschmähe insbesondere körperliche Arbeit.

Umso erstaunlicher, dass das jiddisch-hebräische Wort M’locho (Arbeit, Werk, Handwerk) Eingang in den umgangssprachlich positiv eingefärbten Wortschatz der Menschen im regionalen Raum Rheinland-Westfalen gefunden hat. Die Polen hatten es von ihren jüdischen Nachbarn aufgeschnappt, bevor sie sich im 19. Jahrhundert, als der Prozess der Hochindustrialisierung begann, auf Arbeitswanderschaft begaben und das Wort in die neue Arbeitswelt einführten. Hier bekam es dann seinen Schliff, wurde in den Ehrenkodex der Arbeiterschaft aufgenommen.

1921 sollen etwa 4000 ostjüdische Arbeiter im Bergbau geschuftet haben.

Seit 1915 waren zur Aufrechterhaltung und Steigerung der Rüstungsindustrie Arbeiter aus Osteuropa nach Deutschland geholt worden, teils zwangsdeportiert, teils angeworben. Darunter auch zahlreiche Juden. Nach Angaben des Reichsinnenministers gab es 1915 circa 50.000 ostjüdische Arbeiter in Deutschland. In den Jahren des Weltkriegs und bis 1922 kamen etwa 100.000 ostjüdische Arbeiter hinzu.

So spricht Josef Neuberger, in der jüdisch-sozialdemokratischen Bewegung »Poale-Zion« (Arbeiter Zions) aktiv und von 1966 bis 1972 NRW-Justizminister, in seiner Dissertation aus dem Jahr 1927, Die Hauptwanderungen der Juden seit 1914, von etwa 4000 ostjüdischen Arbeitern im rheinisch-westfälischen Industriegebiet im Jahr 1921, die allein im Bergbau unter Tage beschäftigt gewesen sein sollen.

SCHABBAT Die ostjüdische Arbeitermigration war eine Wanderung unverheirateter junger Männer ohne Familie. Von den anderen ausländischen Arbeitern unterschieden sie sich sehr wesentlich durch höhere Bildung, geistige Beweglichkeit und ein überaus starkes kulturelles Interesse.

»Die jüdische Arbeiterschaft im Rheinland ist ein neuer Typus in der jüdischen Arbeiterbewegung. Hier sind jüdische Arbeiter, die die Legende der Unfähigkeit des jüdischen Arbeiters zur Schwerarbeit zerstört haben, die bewiesen haben, dass der jüdische Arbeiter fähig und bereit ist, die schwerste Arbeit zu übernehmen und zu leisten, wenn man ihm sein Recht auf Arbeit gibt, wenn man ihn nicht ununterbrochen von seinen Arbeitsstellen fortjagt.« Diese Sätze, formuliert in einem Pressebericht über eine Poale-Zion-Konferenz am 15. Mai 1921 in Dortmund, charakterisieren treffend den »ostjüdischen Proletarier«.

Es gab von Anfang an Bedenken gegen die Arbeitsvermittlung ostjüdischer Arbeiter. Die deutschen Arbeitgeber konnten und wollten wenig Rücksicht auf die religiösen Bedürfnisse der jüdischen Arbeiter wie Schabbatruhe und rituelle Verpflegung nehmen. Das deutsche Kriegsministerium drängte aber auf Steigerung der Kriegsindustrie und Rekrutierung ausländischer Arbeiter.

ERLASS In einem Erlass vom 16. Dezember 1915 genehmigte der preußische Innenminister Friedrich Wilhelm von Loebell die Zulassung russisch-jüdischer Arbeiter, obwohl sich ihr Einsatz seiner Meinung nach im Allgemeinen bislang nicht bewährt hatte. »Insbesondere sind sie zu den schweren in der Montanindustrie geforderten Arbeiten körperlich vielfach nicht geeignet gewesen«, führte Loebell aus, »haben sich aufsässig benommen und ihre Mitarbeiter zur Unzufriedenheit aufgereizt.« Doch Deutschland brauchte für den Krieg dringend Arbeitskräfte.

1917 wurden die Regierungs- und Polizeipräsidenten vom Innenministerium in Berlin ermächtigt, ostjüdische Arbeiter in Bergwerken zu beschäftigen. Die beiden Schlusssätze dieses Erlasses vom 20. September 1917 sprechen für sich: »Dabei wird auf die Auswahl gesunder, kräftiger und sittlich einwandfreier Leute Bedacht zu nehmen sein, wenn auch die Anforderungen in Bezug auf kräftigen Körperbau nicht zu hoch zu stellen sein werden, da die jüdische Bevölkerung des Ostens infolge natürlicher Veranlagung und der Unterernährung in den letzten Jahren meist nur einen schwächlicheren Körperbau aufweist. Derartige Leute werden zweckmäßig in Stellen beschäftigt werden können, für deren Wahrnehmung mehr Intelligenz als körperliche Kraft erforderlich ist.«

AKKORDARBEIT Der Übergang von der gewohnten handwerklichen Arbeit in Polen zur geforderten Industriearbeit im Bergbau war für die meisten Ostjuden psychisch wie physisch ein schwieriger Prozess. Auf die Arbeitsbedingungen während des Krieges – schwere Arbeiten unter Akkord bei niedrigen Löhnen und schlechter Verpflegung bei menschenunwürdiger Unterbringung, schikanöser Behandlung und eingeschränkter Bewegungsfreiheit – reagierten viele mit Verweigerung und Widerstand.

»Nach Volkscharakter eignen sie sich nicht zu schwerer Arbeit.«

Bochums Polizeipräsident

Der Kontraktbruch wurde zur Massenerscheinung. Hunderte verließen die Massenquartiere, in denen keinerlei Raum für Privatsphäre vorhanden war, geschweige denn ein sozialer Schutz vor den antisemitisch motivierten körperlichen Angriffen durch andere ausländische Arbeiter – vor allem Polen. Die Unterkünfte auf dem Werksgelände standen unter der Kontrolle eines »Baracken-Portiers«, der sein Hausrecht mit Gummiknute, Faust und Hund ausübte. Viele Ostjuden waren bestrebt, diesen unwirtlichen Quartieren zu entfliehen, um in der Stadt als Kost- und Schlafgänger Unterkunft zu finden.

Es ist nicht weiter verwunderlich, dass Urteile über die ostjüdischen Arbeiter häufig negativ ausfielen. Über die Erfahrungen mit ostjüdischen Kriegsarbeitern, die am 16. Juli 1915 auf der Bochumer Zeche Julius Philipp eintrafen, beklagte der Bochumer Polizeipräsident, dass die Angekommenen Unzufriedenheit unter die Arbeiterschaft tragen. »Sie fingen an«, so der Polizeipräsident, »sich über das Essen zu beschweren, beklagten sich über die Schlafstellen (...) und weigerten sich schließlich überhaupt zu arbeiten.«

TEFILLIN Auch aus der Bevölkerung seien Klagen laut geworden, die Juden trieben sich »bettelnd« umher und versuchten, »Mitleid zu erregen«. Auch versuchten sie, mit Frauen »anzuknüpfen«. Er bezeichnete es als einen großen Fehler, dass russische Juden nach Deutschland gebracht worden seien, und bekräftigte sein Urteil mit weiteren Negativbeispielen: »Wie mir berichtet, sind 13 geschlechtskrank und bei mehreren Läuse festgestellt. Einige hatten schwere Brüche, waren augenleidend, einer war 57 Jahre und sehr gebrechlich.«

Der Polizeipräsident plädierte für den Rücktransport der Arbeiter, befürchtete allerdings, dass diese erneut versuchen würden, sich nach Deutschland anwerben zu lassen. Dies müsse unter allen Umständen verhindert werden, meinte er mit antisemitischer Entrüstung, da Juden »nach Volkscharakter und Körperbeschaffenheit sich nicht zu schwerer Arbeit eignen«.

Ostjüdische Arbeiter sahen sich einem alltäglichen Antisemitismus am Arbeitsplatz ausgesetzt. Dabei konnte die antisemitische Bedrohung von den Arbeitgebern selbst, vom Bewachungspersonal in den Quartieren oder von der örtlichen Polizeibehörde ausgehen.

Ein im Wortsinn schlagendes Beispiel schildert der Düsseldorfer Rabbiner Max Eschelbacher, der die Verhältnisse in den Massenquartieren der rheinischen Großbetriebe gut kannte. Einen Besuch als Seelsorger in einer Arbeiterbaracke beschreibt er so: »Als ich zum erstenmal in eine solche Scheune kam, klagte mir ein junger Jude, er habe Tefillin legen wollen, aber ein Pole habe sie ihm vom Kopf geschlagen. (...) Während wir noch miteinander redeten, kam aus dem Hintergrund ein Krach und Schrei. Ein Pole hatte den andern niedergeschlagen. Die anderen wandten kaum den Kopf, das Schauspiel war ihnen vertraut. Aber wohl fühlten sie sich in dieser Umgebung nicht.«

Die Zeche Westende beklagte, jüdische Arbeiter seien »durchweg revolutionär gesinnt«.

Der Essener Rabbiner Salomon Samuel wusste in einem Artikel in der Essener Arbeiter-Zeitung davon zu berichten, dass besonders polnische Bergleute ihre Judenfeindschaft auch noch 800 Meter unter die Erde mitnahmen und mit Vorliebe ihre jüdischen Kumpel misshandelten.

Das Verhältnis der deutschen Arbeiter zu den ostjüdischen Arbeitskollegen war nicht ohne Spannungen, besserte sich jedoch, als die neuen Arbeitsgenossen den Gewerkschaften beitraten und damit unterstrichen, dass sie sich nicht als Lohndrücker und Streikbrecher verwenden ließen. Auch wenn die deutsche Arbeiterschaft nicht frei von Antisemitismus war, so war dennoch das Verhältnis der Arbeiter untereinander im Allgemeinen ohne Feindseligkeiten.

BRAUCHBARKEIT Die Urteile über die Brauchbarkeit ostjüdischer Arbeiter in der deutschen Industrie waren von Anfang an geteilt. Der Bochumer Verein für Bergbau über einen jüdischen Arbeiter: Er sei »seit 16 Monaten in der Brikettfabrik beschäftigt; er ist ein fleißiger, zuverlässiger Arbeiter, der seine Schichten regelmäßig verfahren hat«. Abteilung Martinwerk: »... ist seit etwa 3 Jahren hier als Dolomitarbeiter beschäftigt. Er ist ein recht guter, brauchbarer Arbeiter.« Ein ungünstiges Urteil fällte die Zeche Westende, die beklagte, jüdische Arbeiter seien »durchweg revolutionär gesinnt«.

Als weiteres Beispiel für ein negatives Urteil von 1920, das selbstbewusst rechtsradikale Töne äußert und offen antisemitische Gründe nennt, steht das Dortmunder Eisenwerk Hugo Brauns, das übrigens niemals selbst ostjüdische Arbeiter beschäftigt hat: »Die zahllosen ostjüdischen Leute, die unverständlicherweise durch die Vermittlung Berliner Behörden hier im Lande herumlungern, oder mit allerhand Sachen Handel treiben, sind als Arbeiter nicht zu gebrauchen«, und weiter: »Es ist gänzlich unverständlich, dass Berlin bei der gegenwärtigen Arbeitslosigkeit solche Leute in derartiger Anzahl in das Land hineinlässt, und beweist Berlin dadurch wieder, dass es mit Recht die Pestbeule Deutschlands genannt wird.« Im Durchschnitt war die Bewertung des einzelnen Arbeiters fast stets günstig, das im Allgemeinen gefällte Urteil häufig ungünstig.

SICHTVERMERK Am 26. Juni 1920 wandte sich der Bergmann Samuel Chaper mit einem Gesuch an die Dortmunder Polizeibehörde, nach Amerika auszuwandern. Zur Einreisegenehmigung bedürfe es noch eines polizeilichen Führungsattests, um das er »ergebenst« bitte. Die Polizeiverwaltung reagierte schnell und prüfte Familienverhältnisse, Strafen, Steuer, Kapitalflucht. Der Polizeibericht bestätigte die Angaben des Antragstellers: »Nachteiliges ist über (Chaper) nicht bekannt. Genannter hat seine sämtlichen Steuern bezahlt. Strafen sind hier nicht bekannt. Kapitalflucht liegt nicht vor. Chaper ist ledig.«

So ablehnend Polizeibehörden Gesuche ostjüdischer Arbeiter grundsätzlich beschieden, bei diesem Antrag gab es keinerlei Bedenken. Die Ostjuden hatten ihre Schuldigkeit getan, eine dauernde Niederlassung war nicht erwünscht. Da kam eine freiwillige Ausreise sehr gelegen. Chaper erfüllte alle formellen Voraussetzungen für eine rasche Emigration. So vergingen nicht einmal 14 Tage bis zur endgültigen Bearbeitung dieses Vorgangs, der mit der Anweisung zu den Akten gelegt werden konnte: »Sichtvermerk erteilen«.