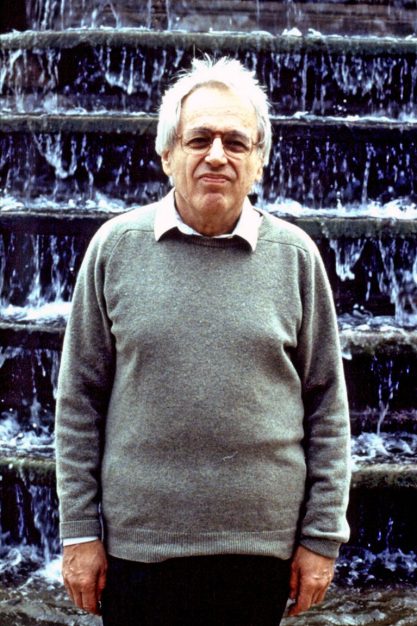

Eine wunderbare, große Feuersäule des Gesanges», eine Leucht- und Wegmarke der Gegenwartskultur: György Ligeti, Komponist. Am 28. Mai 1923 im ungarischsprachigen, nach den Grenzverschiebungen des Ersten Weltkriegs zu Rumänien gehörenden Dorf Dicsoszentmárton geboren, wo sein Vater eine Bank leitet, hat er sich zeitlebens als Ungar gefühlt, «genauer gesagt, als ungarischer Jude … Meine Muttersprache ist Ungarisch, und die ungarische Literatur bedeutet für mich irgendwie ›Heimat‹, bis heute», so Ligeti 1986 in einem Interview. Wobei er Wert darauf legte, dass seine Kompositionen vom ungarischen Sprachduktus geprägt waren.

Die kompositorische Begabung zeigt sich früh: Zwar seien die einzigen musikalischen Instrumente zu Hause Grammofon und Radio gewesen, aber er habe viel gute Musik gehört, die er auf dem Schulweg innerlich nachspielte und unwillkürlich zu verändern und variieren begann.

Ein schöpferischer Impuls, der nicht zu bremsen ist, obwohl ihm der Vater, der für seine beiden Söhne eine ihm selbst verwehrte wissenschaftliche Laufbahn erhofft, den ersehnten Klavierunterricht erst mit 15 Jahren zugesteht, als die Familie ins großstädtische Kolozsvár/Cluj umgezogen ist.

Erst mit 15 Jahren gestanden seine Eltern ihm den ersehnten Klavierunterricht zu.

1940 fällt Cluj wieder an Ungarn, wo Ligeti als Jude trotz schulischer Spitzenleistungen nicht zum Physikstudium zugelassen wird und von Glück reden kann, am örtlichen Konservatorium einen Lehrgang für Komposition, Orgel und Cello belegen zu dürfen. «Heimlich freute ich mich sogar darüber, denn damals wollte ich doch schon eher Komponist werden als Wissenschaftler», schrieb er später in einem Text für das Buch Mein Judentum.

ARBEITSDIENST Doch bald wird der junge Student zum ungarischen «Arbeitsdienst» eingezogen, eine Art Militär-Strafbataillon für Juden, während die Eltern und der jüngere Bruder deportiert werden. Nur seine Mutter überlebt. Dass Ligeti selbst davonkommt, ist der gleichen unwahrscheinlichen Verkettung von Zufällen zu verdanken wie bei jedem anderen auch: richtiger Jahrgang, richtiger Anfangsbuchstabe beim Nachnamen, Einsatz A statt Einsatz B, vorn und nicht hinten in der Kolonne marschierend, jede Gelegenheitsentscheidung optimal getroffen. «(Ich) litt, wie viele andere, die am Leben geblieben waren, unter Schuldgefühlen. Warum habe gerade ich überlebt, mit welchem Recht?», heißt es weiter im Buchtext.

Nach dem Krieg setzt er sein Studium am Konservatorium von Budapest fort, das von Zoltán Kodály geleitet wird, der ihm zu einer Lehrstelle für Musiktheorie und Komposition verhilft.

Dort erlebt er die kurze Blütezeit der ungarischen Demokratie, die 1948 durch den Stalinismus abgewürgt wird, worauf er und seine Freunde «nur noch für die Schublade schreiben». Er findet, nach einem schiefgegangenen ersten Versuch, die Liebe seines Lebens, Vera Spitzer, eine Überlebende wie er, mit der er 1956 nach Österreich flüchtet.

Nun kann er zum ersten Mal aktuelle zeitgenössische Musik hören und studieren, die er um den «typischen Ligeti-Stil» bereichert: «Mikropolyphonie, kontinuierliche Formen und total zerhackte, exaltierte, übertriebene Bewegungen» (so Ligeti über Ligeti). Mikropolyphonie habe man sich als viele, eng nebeneinander laufende Tonlinien vorzustellen, die ein sich allmählich aufbauendes und veränderndes Klangbild erzeugen – eine Atmosphäre des Flirrens, Glitzerns und Schwebens, die eben bei Ligeti immer wieder von plötzlichen, Aufschrei-artigen musikalischen Akzenten unterbrochen wird.

Keine Musik zum Wohlfühlen, die dennoch eine starke, überwältigende Empfindung vermittelt, deren Intensität und Wucht ihresgleichen sucht, und die gerade, weil man darin nicht wohlig aufgehen kann, ebenso mitreißend wie atemberaubend wirkt.

LEBENSGEFÜHL Die naheliegende Frage, wie weit dies sein eigenes Lebensgefühl widerspiegele, hat Ligeti ausdrücklich unbeantwortet gelassen; das könne er selbst nicht sagen. Er empfinde Komposition als eine sich manchmal über Jahre hinziehende «Aufgabenlösung» – wobei jede Lösung zu 100 neuen Fragen führe. Einfälle habe er ständig, die eigentliche Arbeit bestehe darin, die richtigen «herauszufiltern». Sein Hobby sei die Mathematik, Komposition sein Beruf.

Komposition empfand er als eine sich manchmal über Jahre hinziehende «Aufgabenlösung».

Spätestens Mitte der 60er-Jahre hat sich Ligeti als führender Gegenwartskomponist einen Namen gemacht. Im Frühjahr 1968 erreicht ihn der Brief eines New Yorker Freundes, der ihn auffordert, sich einen neuen, sensationellen Film anzusehen, in dem seine Musik verwendet werde: 2001: Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick. Der Film, vor allem Mittelteil und Schluss, hätten ihm gefallen. «Auch die Art und Weise, wie meine Musik verwendet wurde, fand ich wunderbar. Weniger wunderbar fand ich, dass ich weder gefragt noch bezahlt wurde», meinte er in einem Interview.

kompositionen Sein unerfahrener deutscher Anwalt lässt sich mit 3000 Dollar (heutiger Wert circa 25.000 Dollar) abspeisen – aber Ligeti hat trotzdem ein gutes Geschäft gemacht. Nicht nur, dass Kubrick seine Kompositionen in anderen Filmen – diesmal zu ehrenvoll ausgehandelten Bedingungen – weiterverwendet. Ligetis Musik wird zum Begriff und auch jenseits des Konzertsaals als so bedeutend wahrgenommen, wie sie ist.

Hochgeehrt und anerkannt, arbeitet er immer weiter, bis ihn, im Alter von 78 Jahren, eine schwere Krankheit in den Rollstuhl zwingt und er nicht mehr komponieren kann, weil ihm die Kraft fehlt, einen Bleistift – das einzige von ihm benutzte Kompositionsinstrument – zu halten. Geistig bis zuletzt voll präsent, kann er sich kaum noch artikulieren. Er stirbt am 12. Juni 2006 und erhält ein Ehrengrab der Stadt Wien, das ein rechteckiger Glasblock schmückt. Darin sind neben den eigenen Lebensdaten auch die seines Bruders eingraviert, der im Konzentrationslager Mauthausen ums Leben kam: GÁBOR LIGETI 1928–1945.