»Empor ins Reich der Edelmenschen« war ein Vortrag betitelt, den Karl May acht Tage vor seinem Tod am 30. März 1912 im Wiener Sophiensaal hielt. Unter den Zuhörern, so will es jedenfalls die Anekdote, befanden sich die Pazifistin Bertha von Suttner sowie ein verkrachter 23-jähriger Postkartenmaler namens Adolf Hitler. Der war bekanntlich ein Fan des Erfinders von Winnetou und Hadschi Halef Omar, und der Karl-May-Verlag erlebte in den Jahren zwischen 1933 und 1945 seine kommerziell erfolgreichste Zeit. Hat sich Hitler etwa in seiner antisemitischen Weltsicht von dem Abenteuerschriftsteller inspirieren lassen? Klingt nicht »Edelmensch« fast wie der »arische Übermensch«, der sich anschickte, die Juden auszurotten und Europa in Schutt und Asche zu legen?

bearbeitet Zahlreiche Schriftstellerkollegen sahen es so. »Old Shatterhand zitierte ständig die Bibel und behauptete, dass ihm ein göttliches Recht verliehen wurde, minderwertige Rassen auszurotten, und wir wissen, dass Hitler diese Meinung häufig in späteren Jahren vertrat«, schrieb Klaus Mann im Jahr 1940 und bezeichnete Karl May als »Cowboymentor des Führers«.

Aber war der so gern gelesene Karl May der Nazizeit authentisch? Viele der Bücher des sächsischen Abenteuerschriftstellers wurden damals im Sinne der NS-Ideologie postum umgeschrieben, ganze Kapitel von fremder Hand hinzugefügt, andere komplett gestrichen. Das Maysche Frühwerk Der verlorene Sohn zum Beispiel, ein in Dresden spielender Kolportageroman, kam im Jahr 1939 unter dem Titel Der Fremde aus Indien neu heraus. Der Bearbeiter Otto Eicke war für zahlreiche antisemitische Ausfälle in diesem Band verantwortlich. So überzeichnete Eicke etwa die Figur des jüdischen Händlers Salomon Levi grotesk ins Negative. Die Eicke-Fassung wurde vom Karl-May-Verlag noch bis 1995 immer wieder neu aufgelegt und erst dann auf Initiative des Kritikers Hans Wollschläger wieder rückbearbeitet.

Allerdings: Auch wenn man sich die Originalfassung des Verlorenen Sohns ansieht, bleibt genug übrig, was mehr als ein Stirnrunzeln rechtfertigt. Salomon Levi ist bei May nicht ganz so böse und verschlagen wie in der Nazi-Bearbeitung. Doch ist er auch hier unehrlich und geldgierig, obendrein spricht er ein grausliches Pseudojiddisch. Rainer Jeglin versucht im Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1990 solche unschönen Stellen damit zu erklären, »dass der überlastete Viel- und Lohnschreiber ohne nennenswerte Überlegung auf überkommene Judenstereotypen der Volks- und Trivialliteratur zurückzugreifen genötigt war«.

aufklärung Wusste May, der stets vom Burnout bedrohte Freelance-Schriftsteller, also gar nicht, was er tat? Ein weiterer May-Forscher, Helmut Schmiedt, bietet eine andere, originelle Erklärung an, und zwar anhand einer Nebenfigur in Von Bagdad nach Stambul, dem dritten Band von Mays Orientzyklus, seinem zweitwichtigsten Werk nach der Winnetou-Trilogie. In Stambul, dem heutigen Istanbul, begegnet Kara Ben Nemsi dem jüdischen Händler Baruch, der mit den übelsten Klischees eingeführt wird: »Das Ding (Baruch) hatte nämlich Kugelform und war in einen viel zerrissenen Kaftan gewi-ckelt; auf dieser Kugel lag ein früher vielleicht blau oder meinetwegen auch rot gewesener Turban, und zwischen Kugel und Turban stahl sich eine, wie es schien, menschliche Nase und der soeben erwähnte Tschibuk hervor. Die Nase war nicht viel kürzer als die Pfeife.«

Doch im Laufe der Erzählung freundet sich Kara Ben Nemsi mit Baruch an, dieser hilft ihm schließlich, einen gefährlichen Verbrecher zu überführen, und am Ende nehmen die beiden auf das herzlichste Abschied voneinander. Schmiedt deutet diese Episode so: »Man übertreibt wohl nicht, wenn man die Baruch-Episode als ein kleines didaktisches Kabinettstück des Autors betrachtet: Es richtet sich darauf, die antijüdischen Ressentiments der Leser zu mobilisieren, sie dann aber ad absurdum zu führen und ihnen damit umso energischer die Grundlage zu entziehen. Zunächst einmal erscheint Baruch als ein Jude, der nach den Hinweisen des Erzählers weitgehend dem Klischee entspricht. Dann aber stellt sich heraus, dass das Bild ein Trugbild ist.«

lessing-adept Mag diese Interpretation auch allzu wohlwollend sein – persönlich war Karl May anscheinend kein Antisemit. In einem Brief vom 13. April 1906 antwortet er einem jugendlichen Leser namens Herbert Friedländer, der ihm geschrieben hatte, er sei »durch Ihre Bücher bewogen worden, zum Christentum überzutreten« das Folgende: »Ich sage Dir als aufrichtiger und gewissenhafter Christ: der Glaube Deiner Väter ist heilig, ist groß, edel und erhaben. … Einen solchen Glauben wechselt man nicht einiger Bücher wegen … Denn glaube mir, mein lieber Junge: es kann keiner ein guter Christ oder ein guter Israelit sein, der nicht vorher ein guter Mensch geworden ist.«

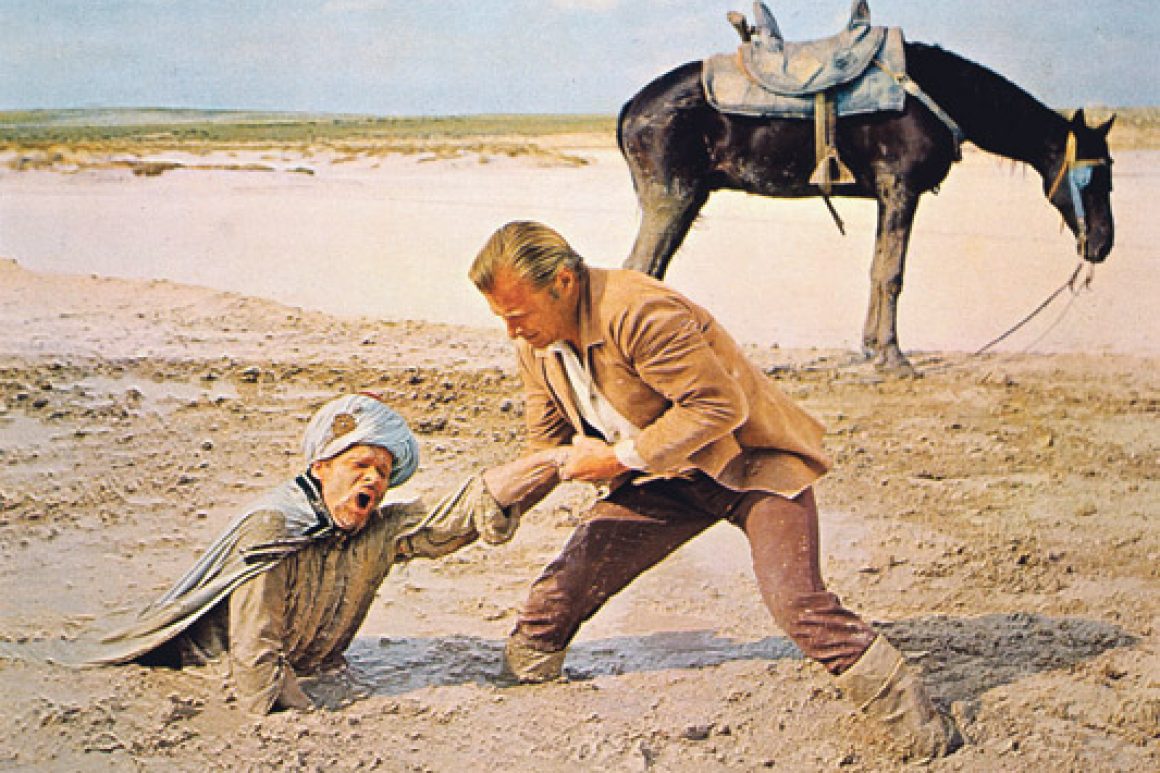

Der Literaturwissenschaftler Heinz Stolte hat nachgewiesen, dass Mays überaus eklektisches Weltbild auch von der Toleranzidee Lessings beeinflusst war. In der apokryphen Erzählung Eine Befreiung von 1894, die erst Jahrzehnte nach Mays Tod in die Reihe seiner Gesammelten Werke aufgenommen wurde, taucht denn auch ein Nathan dem Weisen nachempfundener jüdischer Händler namens Manasse Ben Aharab auf, in dessen Herberge der Ich-Erzähler Kara Ben Nemsi absteigt. Wie Nathan hat auch Menasse eine schöne Adoptivtochter, die sich als leibliche Tochter eines Christen herausstellt (und die Kara Ben-Nemsi aus den Händen muslimischer Wüstensöhne retten muss). Und in der Erzählung Schamah (1907) besucht der Ich-Erzähler während seiner Reise ins Heilige Land einen alten Freund, den deutschstämmigen Juden Eppstein, der in Hebron wohnt. Auch Eppstein ist eine Nathan-ähnliche Gestalt, die sich in feindlicher (muslimischer) Umgebung ihre Würde zu bewahren weiß.

kosmopolit Man könnte also zusammenfassend sagen, dass Karl May in seinen Büchern mal philosemitisch, mal antisemitisch war, je nachdem, bei wem er abgeschrieben hat. Der Bürger Karl May hatte vermutlich weit weniger Ressentiments als die meisten seiner Zeitgenossen. Die berühmte »Edelmenschen«-Rede von 1912 war denn auch keine Hymne auf die Überlegenheit der weißen Rasse, sondern eher ein naiv-pazifistischer, esoterisch verschwurbelter, aber nicht unsympathischer Aufruf zu Frieden und Völkerverständigung eines überzeugten Kosmopoliten. Und ob dem Winnetou-Fan Adolf Hitler Mays dort vorgetragene Würdigung der jüdischen Ethik gefallen hat, darf bezweifelt werden: »Und Israel, das Volk Gottes! Was haben wir von ihm überkommen und geerbt! Nie können wir genug dankbar sein! Was ist sein Gott für den Poeten! Welche Regeln der Menschlichkeit!«