Die Zutaten versprechen einen Verkaufserfolg. Man nehme die Geschichte der sagenumwobenen Geheimdienste Israels, würze das Ganze mit unzähligen Anekdoten über spektakuläre Aktionen gegen Terroristen, Nazis und Islamisten, lasse ordentlich kernige Agenten, Militärs und Politiker zu Wort kommen und füge dem Ganzen dann noch Talmudzitate wie »Wenn jemand kommt, dich zu töten, steh auf und töte ihn zuerst« hinzu – fertig ist der Bestsellerstoff.

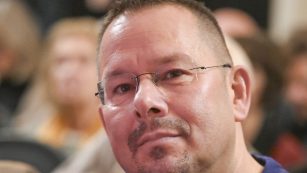

Genau nach dieser Methode scheint die voluminöse Chronik über die geheimen Tötungskommandos des Mossad und der anderen Nachrichtendienste Israels zu funktionieren. Und um die Brisanz des Buches noch weiter hervorzuheben, erwähnt sein Autor Ronen Bergman vorweg, dass im Mossad eigens eine Sondersitzung stattfand, um Möglichkeiten zu besprechen, seine Recherchen zu behindern. »Alle ehemaligen Mossad-Bediensteten wurden angeschrieben und davor gewarnt, mir Interviews zu geben.« Das führt natürlich zu der banalen Frage: Wieso taten sie es dennoch? Und warum konnte das Buch trotzdem ungehindert erscheinen?

einblicke Natürlich gehört Klappern zum Handwerk. Autoren und Verlage wollen auf diese Weise ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit erreichen. Das ist durchaus legitim, auch wenn es in diesem Fall ziemlich penetrant wirkt. Zudem verleiht die Tatsache, dass Der Schattenkrieg: Israel und die geheimen Tötungskommandos des Mossad ein »Spiegel-Buch« ist, also genau von dem Nachrichtenmagazin mit herausgegeben wurde, das Israel auffällig feindselig gegenübersteht, der Veröffentlichung einen zusätzlich unangenehmen Beigeschmack.

Aber wenn man von all dem absieht, enttäuscht Ronen Bergman mit seinen sehr detaillierten Schilderungen der »Agentur, die Treffen mit Gott arrangiert«, wie es Natan Rotberg formuliert, einer der Männer, die das »Triumvirat aus AMAN, Schin Bet und Mossad« in den 50er-Jahren schufen, die in ihn gesetzten Erwartungen nicht. Wohl kaum wird man woanders eine derart detaillierte Auflistung der Operationen finden, die zudem intime Einblicke in die Denkweisen und Methoden ihrer Akteure vermittelt.

Viele dieser Einsätze der Tötungskommandos waren bereits publik. Beispielsweise das Vorgehen gegen die ehemaligen Raketentechniker der Wehrmacht, die in Nassers Ägypten an der Entwicklung neuer Waffen beteiligt waren, die gegen Israel zum Einsatz kommen sollten. Eine Serie von Briefbomben sorgte dafür, dass die meisten von ihnen kalte Füße bekamen und das Land am Nil wieder verließen. Unbekannt waren bis dato aber die Details, wie der Mossad 1962 den deutschen Geschäftsmann Heinz Krug verschwinden ließ, der für den Nachschub an Technik für dieses Projekt sorgen sollte.

Seilschaften Als Coup darf man in diesem Kontext zweifellos die Rekrutierung von Otto Skorzeny sehen, einem ehemaligen SS-Obersturmbannführer, der im Auftrag Hitlers 1943 Mussolini befreit hatte. Der Ex-Nazi erkaufte sich auf diese Weise seine Streichung von der Liste der gesuchten Kriegsverbrecher. Umgekehrt konnte Skorzeny aufgrund seiner alten Seilschaften dem Mossad bei der Beseitigung der Raketentechniker sehr behilflich sein. Für deutsche Leser mag das vielleicht neu sein, in der israelischen Presse ist diese ungewöhnliche Kooperation aber längst ausführlich beschrieben worden – spätestens seit der Historiker Benny Morris 1991 darüber berichtete.

Mit Spannung lassen sich ebenfalls die »Überraschungen« lesen, mit denen die Agenten die Drahtzieher des Terrors gegen Israel ins Jenseits beförderten. So wurde Wadi Haddad, verantwortlich für die Flugzeugentführung nach Entebbe, mit einer eigens präparierten Zahnpasta ein recht unangenehmer Tod bereitet, und dem Bombenexperten der Hamas, Jahja Ajasch, ein mit Sprengstoff versehenes Handy untergejubelt, das im richtigen Moment explodierte und ihn zum »Märtyrer« machte.

Bergman schildert ebenfalls, aus welchen Gründen Operationen schiefliefen und wie die moderne Informationstechnik die Arbeit von Mossad & Co. revolutionierte und vor neue Herausforderungen stellte. Zugleich verweist er auf die Problematik der gelegentlich sehr ausgeprägten Egos einiger Verantwortlicher, ihre Reibereien mit Regierungspolitikern und die vor allem in jüngster Zeit vorangetriebene erfolgreiche Synchronisation der verschiedenen Geheimdienste.

Moral Doch über allem steht die Frage nach der Moral und Kontrolle. Das Trauma der Schoa sowie die Tatsache, dass israelische Politiker genau wie die Mehrheit der Bevölkerung ihr Land einem ständigen Vernichtungsszenario ausgesetzt sehen, sind wohl die Gründe dafür, dass »der Staat bisweilen Maßnahmen ergreifen muss, die der Demokratie zuwiderlaufen«, wie es einmal der Ex-Mossad-Chef Meir Dagan auf den Punkt brachte.

Und da offenbart sich dann auch die Schwäche des Buches. Bergman schreibt, dass in Israel die Illusion vorherrsche, »verdeckte Operationen könnten ein strategisches, nicht nur ein taktisches Instrument sein und an die Stelle von Diplomatie treten, wenn es darum ging, die geografischen, ethnischen und nationalen Konflikte zu lösen«. Jenseits der deskriptiven Ebene hat er nichts an Analyse zu bieten außer diesen paar Zeilen. Das ist zu mager. Zudem ist die Übersetzung ins Deutsche schlichtweg grauenhaft und zeugt von großer Unkenntnis. Militärs werden regelmäßig dumm-flapsig als »Lamettaträger« bezeichnet und Kommandos des Schin Bet sind schon mal als »Einsatzgruppe« unterwegs.

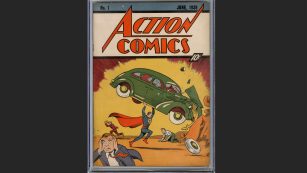

Ronen Bergman: »Der Schattenkrieg: Israel und die geheimen Tötungskommandos des Mossad«. DVA, München 2018, 864 S., 36 €