Du musst von hier entkommen! Es wird deine Aufgabe, der Menschheit zu berichten, was hier geschehen ist.» Ein todgeweihter Geschichtsprofessor flehte Samuel Willenberg 1943 in Treblinka an, Zeugnis abzulegen über die unfassbaren Verbrechen in der NS-Todesfabrik.

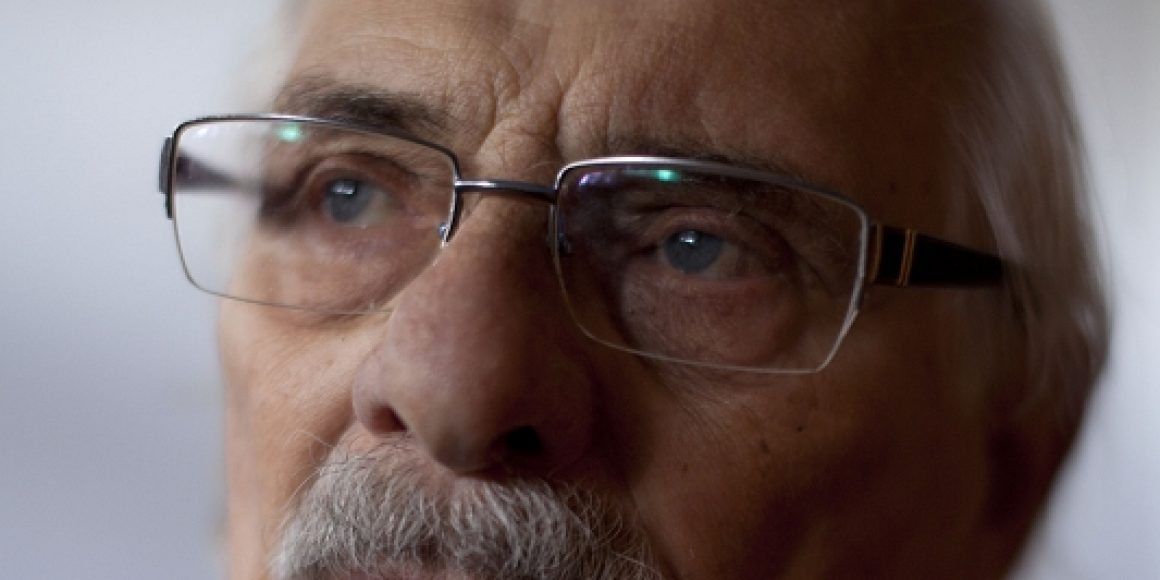

Willenberg, gestorben 2016, war Jude und gehörte zu den rund 700 «Funktionshäftlingen», die unter der Gewalt der SS den Vernichtungsbetrieb aufrechterhalten mussten. Er war beteiligt an der Rebellion – und der letzte überlebende Zeitzeuge der dramatischen Ereignisse am 2. August vor genau 75 Jahren.

Widerstand Treblinka lag im äußersten Norden des NS-Generalgouvernements am Fluss Bug. Es gehörte nach seiner Fertigstellung im Juli 1942 mit Belzec und Sobibor zu den Vernichtungslagern der «Operation Reinhard». Unter diesem Tarnnamen im Gedenken an ihren von Widerständlern im Mai 1942 in Prag getöteten SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich vollzogen die Nazis die planmäßige Ermordung aller osteuropäischen Juden.

Treblinka war nach Auschwitz die größte industriell betriebene Mordstätte der Nazis. Nach Schätzungen wurden dort innerhalb von nur 13 Monaten rund 870.000 Juden und 2000 Roma ermordet, vergast durch Kohlenmonoxid. Franz Stangl, seit August 1942 Kommandant des Lagers, stand erst 1970 in Deutschland vor Gericht.

Über die Abläufe der Vernichtungsmaschinerie sagte er aus: «Nach meiner Schätzung wurde ein Transport von 30 Güterwagen oder 3000 Leuten innerhalb von drei Stunden liquidiert. Wenn die Arbeitszeit 14 Stunden betrug, wurden zwischen 12.000 und 15.000 Menschen vernichtet.»

Leichen Grausame Aufgabe der «Arbeitsjuden» des SS-Sonderkommandos war es, die zurückgelassene Habe der Ermordeten wie Kleidung und Schuhe, aber auch Geld und Schmuck zu sammeln, zu sortieren und zu lagern. Sie hielten die Gaskammern instand, schnitten den Opfern vor ihrem Tod die Haare und verbrannten die Leichen.

Anfang des Jahres 1943 gingen die Deportationen nach Treblinka drastisch zurück. Für die Zwangsarbeiter wie Richard Glazar entstand damit eine paradoxe Situation: «Sie können sich nicht vorstellen, was wir fühlten, als nichts mehr da war. Verstehen Sie, diese Sachen waren unsere Existenzberechtigung. Wenn es keine Sachen mehr zu verwalten gab, warum sollten sie uns am Leben lassen?», sagte Glazar später in einem Gespräch, das 1974 in Buchform erschien.

Im April 1943 kam es zum Aufstand der Juden im Warschauer Ghetto. «Wir kamen zu neuer Vitalität, wollten ebenso handeln und uns nicht in den Tod führen lassen», schrieb Willenberg dazu in seinem 2009 auf Deutsch erschienenen Buch über Treblinka. Der Kampf im Ghetto habe den eigenen Widerstandswillen angestachelt. «Abends ging es in den Baracken zu wie in einem Bienenstock. (...) Immer deutlicher kristallisierte sich ein ausgefeilter Plan zur Zerstörung Treblinkas heraus: Sich gemeinsam mit der Waffe in der Hand auf die Täter werfen.»

Vorbereitung Das geschah schließlich nach monatelanger Vorbereitung am 2. August 1943. Stanislav Kon, ein anderer Überlebender des Aufstandes, berichtete: «Punkt vier Uhr nachmittags wurde den Gruppen mitgeteilt, das sie sich unmittelbar zur Garage begeben sollten, um Waffen zu bekommen. (...) Die 200 Waffen wurden unter die Kameraden verteilt. Die anderen griffen die Deutschen mit Äxten, Spaten und Hacken an. Die meisten von uns fielen, aber Deutsche fielen auch.»

Die Mehrheit der beteiligten Häftlinge wurde bei den Schießereien getötet. SS und überwiegend ukrainische Wachsoldaten bekamen den Aufstand im teilweise brennenden Lager rasch unter Kontrolle.

Denn das von den Häftlingen zuvor vereinbarte Signal zum Losschlagen, ein Schuss, fiel aus Versehen zu früh. Die Häftlinge griffen dennoch ihre Bewacher an, obwohl sie noch nicht ausreichend mit Gewehren und Handgranaten bewaffnet waren. Es kam zum Fiasko.

Wachtürme «Wir hatten die Vorstellung, dass die Waffen auf das ganze Lager verteilt werden. Auf das verabredete Signal hätten wir jeden Ukrainer auf den Beobachtungstürmen erschießen und dann die wichtigen Punkte des deutschen Widerstandes auf den Wachtürmen liquidieren können», berichtete Willenberg. So aber blieben die Bewacher am Leben «und schossen auf uns wie auf wilde Enten».

Zwei Wochen nach den Ereignissen begannen die Deutschen in aller Eile, das Lager abzureißen – wohl nicht nur wegen der Zerstörungen durch den Aufstand, sondern auch, weil sich die sowjetische Armee näherte. Alle Spuren des Mordens sollten beseitigt werden. Pflüge durchfurchten das Gelände, Arbeiter pflanzten Nadelbäume, säten Getreide aus und errichteten einen Bauernhof.

Von 1959 bis 1969 wurde auf dem Areal ein Denkmal in Form eines Friedhofs erbaut. Ein Turm aus Granitquadern ist umringt von Granitsteinen, die für die Gemeinden stehen, aus denen die ermordeten Juden kamen. Neben diesem symbolischen Friedhof wurden auch Teile des einstigen Lagers, wie die Zufahrtsrampe, die Zugstrecke und der Ort der Leichenverbrennung symbolisch nachgebaut.

Flucht Samuel Willenberg gelang beim Aufstand die Flucht aus dem Lager: «Als ich auf die Drahtverhaue kletterte, spürte ich, dass eine Kugel mein Bein getroffen hatte. Ohne darauf zu achten, humpelte ich in den Wald. Schnell überquerten wir das Wäldchen und die Chaussee. Wir waren etwa 200 Personen.»

Er tauchte ab, schloss sich später dem polnischen Untergrund an. 1950 emigrierte Willenberg nach Israel und arbeitete fortan im Bauministerium. Zeitlebens erhob er seine Stimme für die Opfer des NS-Terrors.

Im Jahr 2016 starb der einstige Lagerinsasse und letzte Augenzeuge des Horrors von Treblinka im Alter von 93 Jahren.