Es war im Mai: In einem jüdischen Altersheim im Norden Londons sitzt Sam Pivnik in einer grauen Wolljacke am Tisch mit seinem langjährigen Freund Phillip Appelby bei einem Glas Orangensaft. Appelby sagt, Pivnik habe zurzeit gute und schlechte Tage – wer habe das nicht –, doch heute sei auf alle Fälle ein guter Tag für den 90-Jährigen.

Sam Pivnik gilt zu diesem Zeitpunkt als einer der letzten Londoner Schoa-Überlebenden. Danach gefragt, macht er eine abwehrende Handbewegung mit den Worten: »Es reicht«. Über das, was er durchmachte, schrieb er ein Buch. Es liegt seit Kurzem unter dem Titel Der letzte Überlebende auch auf Deutsch vor. Es nütze ihm ja nun eigentlich nicht mehr, meint er, denn es sei zu spät erschienen, um ihm ein bequemeres Leben nach der Schoa zu ermöglichen. Sollte er dennoch zu ein paar Talern kommen, wolle er alle seine Freunde zum Essen einladen.

Doch dazu kam es nicht mehr. Am 30. August ist Sam Pivnik in seinem Londoner Altersheim gestorben.

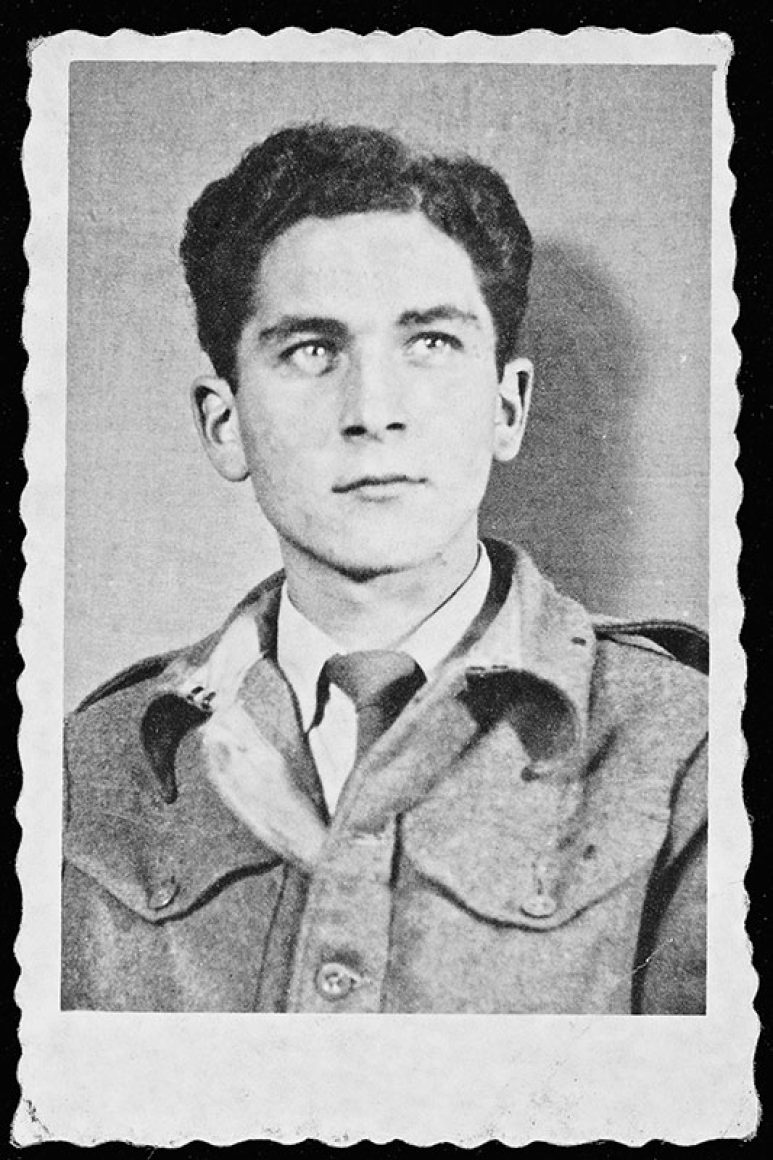

Biografie Er wurde im September 1926 in Bedzin bei Kattowitz geboren. Im Frühjahr 1943 muss er in seiner Heimatstadt in ein Ghetto »umziehen«, das sogenannte Kamionka. Von dort wird er nach einigen Monaten mit seiner Familie nach Auschwitz-Birkenau deportiert. An der Rampe flüstert ihm ein Mann zu, er solle über sein Alter lügen und sagen, er sei 18. Seine Mutter treibt ihn weg von sich in die Reihe der Männer.

Wenige Stunden später hat Szalmek, wie er eigentlich heißt, kurz geschorenes Haar, und in seinen Unterarm ist die Nummer 135913 eingebrannt. Der Tätowierer hatte ihm schonungslos die Wahrheit gesagt: »Deine Eltern sind wahrscheinlich schon im Himmel.«

Ankommen in Auschwitz – einem Ort, an dem Pivnik von nichts verschont wird, konfrontiert mit dem alltäglichen brutalen Morden vor den eigenen Augen, Vergewaltigung und Krankheit. Das Schicksal will es, dass Pivnik bald selbst an der Rampe arbeitet – und älteren Kindern rät, über ihr Alter zu lügen.

Als er an Typhus erkrankt, schützt ihn ein deutscher Blockältester, der Pivniks Onkel kannte, vor der Ermordung. Für Kranke gibt es sonst im Lager kein Erbarmen. Einer Cousine namens Gutscha, die im Frauenlager zum Kapo wurde, verspricht Sam: Sollte sich die Gelegenheit ergeben, der Hölle zu entkommen, dann werde er sie ergreifen. Einige Monate später tritt er bei einer Arbeitsselektion ungefragt aus der Reihe. »Es war mein Glückstag«, schreibt Pivnik in seinem Buch. Mit den anderen Auserwählten wird er ins Außenlager Fürstengrube gebracht, wo er bald als Vorarbeiter und Maurer in einer Kohlengrube arbeitet.

Es geht ihm dort etwas besser als vorher. Doch eines Tages wird er wegen einer frechen Erwiderung gegenüber einem deutschen SS-Unteroffizier ohnmächtig geschlagen.

Wenig später wird Pivnik gezwungen, unter Befehl eine Exekution durchzuführen. Der wegen eines Fluchtversuchs zum Tod durch den Strang Verurteilte wünscht Pivnik ein langes Leben, bevor dieser ihm den Stuhl wegschlagen muss.

Marsch Schon bald danach wird Pivnik mitten im eisigen Januar unter der Aufsicht eines Unterscharführers namens Max Schmidt gemeinsam mit 700 Gefangenen auf einen zweitägigen Marsch geschickt. Wer nicht mehr kann, wird erschossen. Pivnik hält durch. Doch dem Marsch folgt ein einwöchiger Transport im offenen Zugwaggon mit dem Ziel Mauthausen.

Am dortigen KZ weist man die Gefangenen aus Platzmangel ab. Ohne Verpflegung fährt der Zug über Buchenwald zur Raketenfabrik Mittelbau-Dora. Erst dort bekommt Pivnik wieder etwas zu essen. Nach harter Arbeit muss er gemeinsam mit 200 anderen Gefangenen weitermarschieren, bevor man ihn in einem ehemaligen Kohlekutter die Elbe stromabwärts schifft.

Er wird Teil einer Gruppe von 20 Gefangenen, die auf dem Hof Schmidts für dessen Familie arbeiten muss. Auch nach Hitlers Tod hat die Schinderei kein Ende. Schmidt fährt seine Gefangenen nach Lübeck, wo sie auf die Cap Arcona, einen von vier ehemaligen Luxusdampfern, gebracht werden, in denen nun Kriegshäftlinge interniert sind.

Noch am selben Tag werden die Schiffe von britischen Bombern und Torpedos angegriffen. Die Briten vermuten, dass SS-Personal auf dem Dampfer die Flucht ergreifen will. Auf der Cap Arcona bricht ein verheerendes Feuer aus, das Schiff sinkt. Doch wieder einmal kommt Pivnik mit dem Leben davon, rettet sich mit einem Sprung ins Wasser und entflieht auch dem Hagel der deutschen Maschinengewehrschüsse, die keine Überlebenden dulden. Erschöpft liegt er am Strand und wird gefunden. Der Krieg ist vorbei.

Doch Sam Pivniks Freiheit hat ein besonderes Nachspiel. Kurz nach der Befreiung kehrt er zusammen mit einigen anderen aus seiner alten Gruppe auf den Hof seines Peinigers zurück. Dort verliebt er sich in eine von Schmidts Nichten. »Wir wussten nicht, wohin wir sollten und was wir taten«, beschreibt es Pivnik später, »den Hof von Max Schmidt kannten wir.« Jahrzehnte später wird Pivnik versuchen, Max Schmidt vor Gericht zu bringen, doch der kommt mit einer vergleichbar geringen Strafe davon.

In den Nachkriegswirren findet Sam Pivnik schließlich seinen ältesten Bruder Nathan wieder. Mithilfe des Jewish Joint Distribution Committee reisen beide zu entfernten Verwandten nach London. Aber Sam hält es nicht lange dort. Er meldet sich freiwillig als Soldat und kämpft in Israel nahe der Festung Latrun gegen arabische Truppen. Als sein Panzer auf eine Mine fährt, kommt Pivnik abermals mit dem Leben davon.

Nach den Kämpfen kehrt er nach London zurück und schlägt sich mit verschiedenen Jobs durch. »Ich hatte nie viel Geld«, schreibt er in seinem Buch. »Was ich verdiente, musste ich mit meinem Bruder teilen, der noch weniger verdiente.« Auch als Damenfriseur und Antiquitätenhändler versucht er sich, ohne jemals finanziell auf einen grünen Zweig zu kommen. »Für eine eigene Wohnung, den Unterhalt für eine Frau oder eine Familie, dafür fehlte es immer.«

Religiosität Trotz seiner Erlebnisse verliert Pivnik nicht den Glauben an Gott. Er ist Zeit seines Lebens davon überzeugt, dass es wohl irgendwie Gottes Wille war, ihn zu retten. »Aber ich muss sagen, der Allmächtige hat mich enttäuscht. Ich weiß nicht, wo er damals war, aber ich bin nicht stark genug, zu sagen, es gebe keinen Gott. Denn mein Vater war ein religiöser Mann.«

Pivnik erklärt in seinem Buch, dass die Frömmigkeit orthodoxer Familien wie der seinen, die glaubten, dass der Messias jederzeit kommen könne, einer der Gründe gewesen sei, weshalb es im KZ keinen Massenaufstand gab. Doch er beschreibt auch den Versuch einer kleinen Gruppe, die an der Rampe mithilfe eines Striptease-Akts einen Aufstand versuchte, der zum Tod eines SS-Offiziers führte und einen anderen schwer verletzte. Auch als er zur Arbeit in der Rüstungsfabrik gezwungen wurde, habe er rebelliert und an den Raketen hier und da so manche Schraube weggelassen.

Am Mittwoch vergangener Woche, zwei Tage vor seinem 91. Geburtstag, ist Sam Pivnik in London gestorben. Kurz vor seinem Tod sagte er, er wünsche sich, dass möglichst viele Menschen sein Buch lesen, damit sich so etwas wie der Holocaust nie wiederholt.

Sam Pivnik: »Der letzte Überlebende. Wie ich dem Holocaust entkam«. Theiss, Darmstadt 2017, 296 S., 19,95 €