von Ludger Heid

Schon sein Name regte die antisemitische Fantasie seiner Umwelt an. Bernstein – das klang unverkennbar jüdisch. Als führender Vertreter der deutschen Arbeiterbewegung, als vielbeachteter politischer Publizist, als Parlamentarier und – vor allem – als bedeutendster Repräsentant und theoretischer Kopf des »revisionistischen« Sozialismus hat Eduard Bernstein (1850-1932) weit über Deutschlands Grenzen hinaus Beachtung und Anerkennung, aber auch Ablehnung erfahren. Mehr als jeder andere Abgeordnete hat er in Diskussionen über das jüdische »Problem« eingegriffen. Seine Schriften zeigen einen Sozialisten jüdischer Herkunft, der lange nach seinem Standpunkt suchte, zunächst die Assimilation verfocht und sich dann zionistischen Positionen annäherte.

Es ging ihm vor allem darum, antisemitische Angriffe abzuwehren – der Kampf gegen die »dummen Kerls«. Dabei agierte er merkwürdig distanziert, nicht als Betroffener, sondern immer vom »Klassenstandpunkt« aus argumentierend. Diejenigen, auf die der Antisemitismus zielte, das waren für ihn die anderen Juden, er selbst fühlte sich von einem assimilatorischen Standpunkt aus nicht gemeint.

Eduard Bernstein, am 6. Januar 1850 in Berlin geboren, war das siebte Kind des Lokomotivführers Jakob Bernstein und seiner Frau Johanna. »Mindestens« 16 Kinder hatte das Ehepaar Bernstein – der einzige Reichtum, den sein Vater anhäufen konnte, wie er bekannte. Ungewöhnlich war der Beruf des Vaters. Zunächst Blechschmied, nahm er als Beamter der Berlin-Anhaltischen Staatseisenbahn eine quasi hoheitliche Aufgabe wahr. Es hieß von ihm, er sei der erste Jude in Preußen gewesen, der ein solch obrigkeitsstaatliches Amt bekleidete.

Die Herkunft der Eltern war durch und durch jüdisch geprägt, der väterliche Stammbaum weist nach Polen auf eine Reihe von Rabbinern. Bernsteins Onkel war Aaron Bernstein, dem seiner Gelehrsamkeit wegen im Hause der Eltern mit Liebe und Verehrung begegnet wurde. Aaron Bernstein wurde der Familientradition gemäß Rabbiner, entfremdete sich jedoch dem Beruf und betätigte sich hauptberuflich erfolgreich als Schriftsteller. Ganz offensichtlich spielten jüdische Religion und Tradition in der Erziehung eine Rolle, sonst hätte Bernstein als erwachsener Mann nicht behaupten können, in jüngeren Jahren Hebräisch gelernt, gleichwohl vergessen zu haben, wie man es liest.

Erst ganz allmählich nahm der junge Eduard wahr, dass er Jude war, und auch erst dann, als ihm andere Jungen auf der Straße »Jude« nachriefen. Der Beruf des Vaters und der Umstand, dass die Bernsteins den Sonntag achteten, das Weihnachtsfest mehr als deutsches denn als christliches Fest feierten und sich über die jüdischen Speisegesetze hinwegsetzten, wirkten auf die nächste Umgebung durchaus integrativ; das Judentum wurde in der Familie nicht als etwas verstanden, das sie von den übrigen Deutschen trennte. Loyalität, Patriotismus, Akkulturation, das Reformjudentum und der politische Liberalismus, das waren die prägenden Faktoren des geistigen Umfelds, in dem Eduard Bernstein – halb als Gläubiger, halb als Skeptiker – aufwuchs. Nach eigenem Selbstverständnis war sich Bernstein seiner jüdischen Herkunft bewusst und spürte kein Bedürfnis, sie zu verleugnen. Mehr noch: Er ist immer Jude geblieben und war stolz darauf, von Juden abzustammen.

Chaim Weizmann wähnte Bernstein bereits im Sommer 1902 auf dem Weg zum Zionismus, nachdem er einige zionistische Aspirationen hatte erkennen lassen. »Ich sprach lange mit Bernstein (dem berühmten) und seiner Tochter in Berlin«, schrieb Weizmann seiner Braut und kam auf den Punkt: »Ich machte ihm Vorhaltungen, warum er für die Sache der Armenier und nicht die der Juden einträte.« Darauf habe Bernstein geantwortet: »Wenn ich jüdisches Gefühl hätte, ich wäre Zionist. Vielleicht kommt es.«

Dem erklärten Antizionisten Karl Kautsky war Bernsteins zionistischer Flirt nicht entgangen, was ihn zu der sarkastischen Bemerkung veranlasste: »Nichts wäre schöner, als wenn Bernstein sich zum Zionismus revidierte, und wenn ich dabei mithelfen könnte, möchte ich es tun. Die Zionisten brauchen einen Propheten, Bernstein braucht Gläubige für sein Prophetentum, und wir brauchen ihn nicht. Man sollte T. Herzl und Nordau auf die neue Kraft aufmerksam machen.«

Für die Ziele der Poale Zion, deren Programm aus einer Synthese aus Sozialismus und Zionismus bestand, konnte Bernstein sich durchaus erwärmen. In einem Interview, das er zu seinem 80. Geburtstag am 6. Januar 1930 der CV-Zeitung gab, sagte Bernstein: »Erst in allerletzter Zeit hatte ich mit Karl Kautsky wegen des Zionismus eine Auseinandersetzung. Ich habe nämlich den Standpunkt vertreten, dass die Juden eine Heimstätte haben müssten, dass diese Heimstätte aber niemals nationalistisch und völkisch aufgezogen werden dürfe. Ich wünsche eine Heimstätte, die wirklich auch eine Heimstätte sei und der jeder nationalistische Beigeschmack fehlt.« Eine Urkunde der »Liga für das arbeitende Palästina« zu seinem 81. Geburtstag preist Bernstein als »treuen Freund des jüdischen Arbeiterwerks in Palästina«. Keine Höflichkeitsfloskel, sondern der Dank für einen Mann, der über ein Jahrzehnt auf vielfältige Weise seine Stimme für die proletarischen Ostjuden erhoben hatte.

Bernstein, der formal der Jüdischen Gemeinde den Rücken gekehrt hatte, hat mit zunehmendem Alter zu seinen jüdischen Wurzeln zurückgefunden. Sozialist und radikaler Demokrat blieb er bis zu seinem Tod. Er starb vor 75 Jahren, gleichsam gemeinsam mit der Republik von Weimar, die er mit aus der Taufe gehoben hatte, am 18. Dezember 1932, drei Wochen vor seinem 83. Geburtstag. So blieb ihm erspart, miterleben zu müssen, dass weitere drei Wochen später Hitler die Macht ergriff.

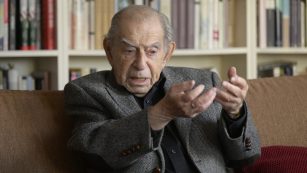

60 Jahre lang war Bernstein Sozialdemokrat, 22 Jahre davon verbrachte er als Verfolgter des Bismarckschen Sozialistengesetzes im schweizerisch-englischen Exil. Auch insofern verkörperte er ein nicht untypisches deutsch-jüdisches Schicksal. In einem Nachruf im Berliner Tageblatt hieß es über den »Apostel in der deutschen Arbeiterbewegung«: »Wer den Mann mit dem Kopfe eines gütigen Rabbi in den letzten Jahren seiner parlamentarischen Tätigkeit sah, konnte kaum glauben, dass dieser Patriarch, der aus einer anderen Zeit in die Gegenwart hineinragte, ein sehr aktiver Kämpfer gewesen war, der um seines politischen Bekenntnisses willen Verfolgung und Ausweisung auf sich genommen hatte.«

Marx, Lassalle, Singer, Haase, Luxemburg und all die anderen waren soziale Demokraten, die aus jüdischen Häusern stammten und ihre Ideen und Identitäten in handelnde Parteipolitik eingebracht haben. 144 Jahre hat die sozialdemokratische Partei gebraucht oder sich Zeit gelassen, sich ihrer jüdischen Wurzeln zu erinnern. Auf dem Bundesparteitag der SPD im Oktober 2007 hat der explizite Bezug auf das Judentum als eine Grundlage der Sozialdemokratie endlich Eingang in das neue Grundsatzprogramm der Partei gefunden (vgl. Jüdische Allgemeine vom 18. Oktober). Bernstein hätte es gefreut.