von Dirk Hempel

Nach dem Umzug ist vor dem Umzug. Kaum sind die Kartons ausgepackt, bereitet sich der Jüdische Kulturverein Berlin auf einen weiteren Ortswechsel vor: Die drei Schreibtische aus hellem Holz, ein Kopierer und ein großes schwarzes Regal, auf dem fünf reich verzierte Chanukka-Leuchter stehen, kommen demnächst in ein neues Büro. Ein wenig größer wird es sein – und es liegt nur zehn Meter entfernt. Der nächste Umzug des Kulturvereins wird nämlich innerhalb der Räume der Jüdischen Gemeinde zu Berlin an der Oranienburger Straße 29 stattfinden.

Dort sitzt der Verein seit Ende April. Zuvor war er nur wenige Hausnummern entfernt und doch irgendwie weit weg – er existierte jenseits der Institutionen der Gemeinde, jenseits auch der überwiegend in Charlottenburg und Wilmersdorf lebenden Gemeindemitglieder. Die Überwindung der kurzen Distanz ist daher Symbol für einen langen Marsch. 16 Jahre nach der deutschen Vereinigung findet der Jüdische Kulturverein einen Platz unter dem Dach der Einheitsgemeinde. Die Organisation hat nun einen befristeten Mietvertrag – mit Option auf Verlängerung.

Das Verhältnis zur Gemeinde hat sich zwar verbessert, aber gegenseitige Distanz herrscht immer noch. Der Kulturverein gilt als Verein ehemaliger Ost-Funktionäre. Andersherum fühlen sich die nach wie vor überwiegend im Ostteil der Stadt wohnenden Mitglieder von der Gemeinde »stiefmütterlich« behandelt. Der Gemeindevorstand sei westfixiert und würde zum Beispiel die Immobilien in der Auguststraße verkommen lassen, so die Vorwürfe. Doch der neue Gemeindevorstand sei bemüht, den Verein stärker einzubinden. Und auch der Verein bemüht sich um ein besseres Miteinander.

Eine seltsame Mischung aus Trotz, Stolz, und Tradition verbinden die Mitglieder des Kulturvereins mit ihrem neuen Domizil. Von einem »Erfolg gegen die jahrelange Ignoranz seitens der Gemeinde« ist genauso die Rede wie von einer »Rückkehr zu den eigenen Wurzeln«. In demselben Gebäude nahm die Geschichte des Ostberliner Vereins nämlich ihren Anfang. Wo sich heute die Küche des Restaurants Kadima befindet, fand sich 1986 die Gruppe »Wir für uns« zusammen, angeführt von der Soziologin und Publizistin Irene Runge.

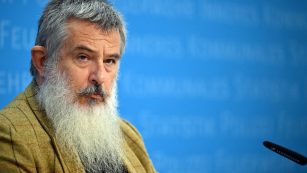

»Mehr junge Leute sollten für die Gemeinde gewonnen werden«, sagt die Vereinsvorsitzende Runge in Erinnerung an die Anfänge. Angesichts des staatlich verordneten Atheismus sei damals »die große Angst vor einem Mitgliederrückgang« umgegangen, Mitgliederzahlen im zweistelligen Bereich wurden gar befürchtet.

Ungewöhnlich für die politischen Rahmenbedingungen: Die neue Gruppierung bemühte sich sogleich um Kontakte in die USA. Mit ihrem Trabbi fuhr die 1942 in New York geborene Runge damals selbst noch zum Kontrollpunkt am S-Bahnhof Friedrichstraße, um amerikanische Rabbiner zu empfangen. Ungewöhnlich zwar, aber nicht ganz unvermittelt. Denn die politische Führung der DDR bemühte sich ab Mitte der achtziger Jahre verstärkt um Kontakte zu internationalen jüdischen Organisationen und nach Israel. Hintergrund: Angesichts der brachliegenden sozialistischen Staatswirtschaft wurden Fürsprecher und Türöffner im Westen dringend gesucht. Daraus entstand im Dezember 1989 der Jüdische Kulturverein: Der Gründungsaufruf erschien im SED-Blatt Neues Deutschland, neben Runge gehörte auch Gregor Gysi zu den Gründungsmitgliedern, die ersten Büroräume des Vereins befanden sich im Haus des SED-Zentralkomitees.

Mehrfach ist die Vereinigung seitdem umgezogen, doch einige Punkte haben sich kaum verändert. Der Jüdische Kulturverein positioniert sich politisch gern links der Gemeinde, sammelt auch schon mal Medikamente für Kuba, ruft zum alljährlichen Gedenken an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg auf, warnt vor Islamophobie oder kritisiert die israelische Politik. Sein Selbstverständnis als »einzig jüdisch weltliche Organisation in Berlin« hat der Verein sich bewahrt. Nicht nur halachische Juden können beitreten, auch für Kinder jüdischer Väter ist die Vereinigung offen.

Bewahrt hat sich der Verein auch die guten Kontakte zu Chabad Lubawitsch. Die Mesusot am Eingang der neuen Räume hat Rabbiner Yehuda Teichtal angebracht. Und auch sonst arbeitet man oft und gut zusammen. Ebenso eng steht der Verein im Kontakt mit russischsprachigen Einwanderern. Gemeinsam mit den Veteranen gedenkt man am 8. Mai des Sieges über das Hitler-Regime, begeht jüdische Feiertage oder den Jom Haschoa. Die enge Verbindung zu Juden aus der ehemaligen Sowjetunion kommt nicht von ungefähr. Im Februar 1990 initiierte der Kulturverein die erste Kontingentregelung für jüdische Einwanderung. Mehrfach kritisierte der Verein seitdem den Antisemitismus in Rußland und die erschwerten Einwanderungsmöglichkeiten in die Bundesrepublik. Die monatliche Jüdische Korrespondenz des Vereins, die mit dem Umzug En- de April eingestellt wurde, erschien eine Zeit lang sogar mit einer russischen Ausgabe. »Nur durch die starke Mitwirkung des Jüdischen Kulturvereins ist die russische Zuwanderung möglich geworden«, sagt der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe, anerkennend.

Für Joffe ist deshalb klar: »Eine Vereinigung, die sich so stark engagiert, wird unter dem Dach der Einheitsgemeinde immer einen Platz haben.« Zur Eröffnung des neuen Büros wünschte Joffe dem Verein ein herzliches »Masel tow« – verbunden mit der Hoffnung, der Kulturverein werde auch seinen 120. Geburtstag erleben. Ähnlich sieht Runge die Zukunft des Vereins: »Irgendwann wird es vielleicht einen Abschlußbericht geben, derzeit sind wir noch im Zwischenbericht.« Bis dahin wird das Büro des Jüdischen Kulturvereins sicher noch einige Ortswechsel vollziehen. Nach dem Umzug ist schließlich vor dem Umzug.