von marcella pannaccio schönborn

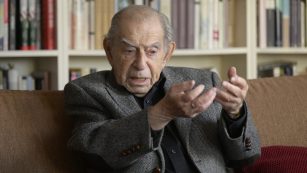

Mario Levi ist Schriftsteller und von ganzem Herzen »Istanbullu« – ein Istanbuler. Aus seiner Liebe zu der Stadt, in der er geboren ist und in die es seine Vorfahren vor mehr als 500 Jahren verschlagen hat, macht er keinen Hehl. Hier ist sein Platz. Hier ist er zuhause. »Natürlich habe ich in der Vergangenheit hin und wieder überlegt, ob ich ins Ausland gehen soll«, sagt der 49jährige, »jeder tut das«. Und dann, mit einem Zwinkern: »Aber ehrlich gesagt, war ich mir nie sicher, ob es der Jude in mir war, der von hier weg wollte, oder nur der gerechtfertigte Wunsch eines jungen Mannes, in einer moderneren, zivilisierteren und offeneren Welt leben zu wollen.«

Antisemitismus wie in Europa, sagt Levi, habe es in der Türkei nie gegeben. Er habe im Laufe seines Berufslebens auch keine Nachteile aufgrund seiner Religion gehabt. Nicht abstreiten lasse sich jedoch, daß in einer Zeit, zu der in der Türkei der religiöse Fundamentalismus neu erwacht, auch das Verhältnis zwischen der muslimischen Mehrheit und der jüdischen Minderheit im Land belastet werde. Unwissenheit verwische die Grenzen, es werde nicht mehr differenziert und aus bloßer Kritik an Israel gleich Anti-Zionismus.

Zum 20. Mal jährte sich Anfang September der erste Anschlag auf die Neve Shalom Synagoge. 24 Menschen kamen damals ums Leben, darunter auch die beiden Attentäter. Zu der Tat bekannte sich ein islamisch-palästinensisisches Terrorkommando. Zwei weitere Anschläge folgten. 1992 ein Granatangriff, bei dem ein Mensch verletzt wurde, 2003 dann der Doppelanschlag auf die Synagogen Neve Shalom und Beit Israel. 23 Tote, mehr als 300 Verletzte.

So ist es nicht verwunderlich, daß ganz einfache Dinge unmöglich sind, zum Beispiel mal eben spontan eine der im Sommer 19 aktiven Synagogen in Istanbul zu besichtigen. Da geht gar nichts ohne den Beistand des Oberrabinats, bei dem alle Fäden des jüdischen Lebens in der Stadt zusammenlaufen: Hier muß man sich telefonisch anmelden, eine Kopie des Passes faxen, erst dann wird die Genehmigung geprüft und ein Termin vereinbart. »Um besondere Sicherheitsvorkehrungen handelt es sich dabei nicht, das ist normal hier«, sagt Denise Saporta, Pressesprecherin der jüdischen Gemeinde.

Normal ist deshalb auch, daß die Suche nach einem Veranstaltungskalender in der Wochenzeitung Shalom vergeblich bleibt. Wenn es überhaupt einmal Ankündigungen gibt, dann erscheinen sie ohne Datum. Alle weiteren Informationen verbreiten sich dann später, irgendwie. Wer am jüdischen Leben in Istanbul teilnehmen will, für den ist es unter anderem wichtig, bei den richtigen Leuten im richtigen E-Mail-Verteiler zu stehen.

Die Istanbuler jüdische Gemeinde ist vorsichtig im allgemeinen und nur wenige Wochen nach den Kämpfen zwischen Israel und der Hisbollah im Südlibanon im besonderen. Die Solidarität vieler nationalistischer Muslime mit ihren libanesischen Glaubensgenossen ist zu schnell gekippt in pauschalen Protest gegen Israel und die USA. Auch seine Teilnahme am Europäischen Tag der Jüdischen Kultur hat Istanbul in diesem Jahr abgesagt.

Dabei hat die Türkei ein gewaltiges Kapitel jüdischer Geschichte zu erzählen und die Juden Istanbuls blicken auf Jahrhunderte friedlichen Zusammenlebens mit der muslimischen Bevölkerung zurück. Schon Benjamin von Tudela schreibt in seinem Reisebericht von 2.555 Glaubensgenossen, die 1176 in Konstantinopel gelebt haben sollen. 200 Jahre später fanden Juden aus Ungarn und Frankreich eine neue Heimat im Osmanischen Reich. Im frühen 15. Jahrhundert folgten Vertriebene aus Sizilien und aus Saloniki. Als Sultan Beyazit II. 1492 die vertriebenen Juden Spaniens nach Istanbul holte und 1497 die portugiesischen, setzte die größte Einwanderungswelle ins Osmanische Reich ein, aber nicht die letzte.

In der jungen Türkischen Republik, die gerade einmal zehn Jahre nach ihrer Gründung umfassende Universitätsreformen plante, fanden ab 1933 viele von den Nazis verfolgte Deutsche und Österreicher Schutz und eine neue Zukunft. Noch heute trägt das Musikinstitut der Gazi-Universität in Ankara den Namen ihres Gründers: Eduard Zuckmayer. Der Musikwissenschaftler und Bruder des Schriftstellers Karl Zuckmayer kam auf Empfehlung des Komponisten Paul Hindemith, den die türkische Regierung kurz zuvor mit der Reform des Musiklebens in der Türkei beauftragt hatte.

Andere deutschsprachige Exilanten brachten ihr Fachwissen aus den Bereichen Architektur und Stadtplanung ein. Der Österreicher Clemens Holzmeister bekam 1939 den Auftrag, das neue Parlamentsgebäude in Ankara zu bauen. Alfred Heilbronn und Curt Kosswig sind die Gründer des ersten Nationalparks in der Türkei und des botanischen Instituts der Universität von Istanbul. Dennoch, die Zahl der Juden in der Türkei ist konstant rückläufig. 150. 000 waren es Ende des 15. Jahrhunderts, 500 Jahre später noch 100.000, heute zählt die Gemeinde gerade gerade noch 23.000 Mitglieder. Von ihnen lebt die große Mehrheit, etwa 20.000, in Istanbul.

Einer ist Robert Schild, der Stahlexporteur, Kolumnist der Wochenzeitung Shalom und Mitherausgeber eines Bandes über die Geschichte der Ashkenazim in der Stadt am Bosporus. Vier große Auswanderungswellen habe es gegeben, erklärt er. Die erste nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, 1918, eine zweite nach der Staatsgründung Israels 1948. Dann 1955 nach den massiven Ausschreitungen gegen Griechen und Armenier und noch einmal eine in der Zeit vor dem Militärputsch 1980.

Diejenigen, die geblieben sind und deren Nachfahren bilden eine intakte und äußerst aktive Gemeinschaft. Rund 400 Kinder und Jugendliche besuchen derzeit die beiden jüdischen Schulen. »Deren Ruf«, freut sich Schild, »sei ausgesprochen gut, man braucht bloß die Zahl der Gymnasiasten betrachten, die in diesem Jahr den Sprung an die renommierten Universitäten des Landes geschafft haben.« Außer den Schulen gibt es zwei Altersheime, in denen etwa 160 Senioren leben, ein Krankenhaus mit 99 Betten und mehrere Vereine für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Auf koschere Lebensmittel braucht keiner verzichten, der Schochet gewährleistet, daß das Vieh sachgemäß geschlachtet wird. Das Fleisch ist in zehn Metzgereien zu kaufen. »Zu den Kunden«, sagt Denise Saporta, die Gemeindesprecherin, »gehören auch zahlreiche Muslime.« Einmal wöchentlich erscheint die Zeitung Shalom, mit jeweils einer Seite in Ladino. Die Auflage: 5000. »Davon gehen ungefähr zehn Prozent ins Ausland«, erläutert Eti Varon, Archivarin bei Shalom. Abonnenten seien vor allem Auswanderer, aber auch Universitäten, wie die in München, wo die Zeitung wegen des Ladino schon mal in den Unterricht einbezogen wird.

Bei so viel Lebendigkeit verwundert es umso mehr, daß der Außenstehende kaum etwas davon mitbekommt. Sogar Neulinge in der Gemeinde werden offenbar erst dann einbezogen, wenn sie sich direkt und von sich aus bemühen. Eyal Fefer, Geschäftsmann aus Israel, hatte aus diesem Grund lange Zeit den Eindruck, daß es »kaum ein jüdisches Leben in Istanbul gibt«. Dennoch fühlt er sich in der Stadt wohl. Seit fünf Jahren ist er mit einer Muslimin verheiratet, seit zwei Jahren Vater einer Tochter. Ablehnung aus der Bevölkerung habe er bisher nicht erfahren. »Im Gegenteil, wenn du hier Geschäftsmann bist, und jemand weiß, noch dazu ein jüdischer, dann schließt er daraus, daß du gerade deshalb auch ein guter Geschäftsmann bist.«

Mario Levi, der Schriftsteller, kommt, wann immer er sich auch fragt, ob es ihm irgendwo besser gehen könnte als in Istanbul, zu keiner eindeutigen Antwort. Nach Israel zu gehen, hat er noch nie ernsthaft in Erwägung gezogen, die Möglichkeiten ein Leben woanders auszuprobieren, habe er dennoch alle beim Schopf gepackt. Drei Monate war Levi in Frankreich, vier in Spanien. Ein ganzes Jahr hat er in Großbritannien verbracht und ein weiteres Vierteljahr in Deutschland, mit einem Wiepersdorf-Stipendium. Eine tolle Zeit sei das gewesen. »Aber irgendwann war es dann doch immer soweit, dann wollte ich wieder zurück nach Istanbul.«

Dieses Land, sagt Levi, hat Probleme genug, zum einen sei da der erstarkende Fundamentalismus. Dennoch oder gerade deshalb könne er nur hier arbeiten. Dann kommt ihm Zürich in den Sinn. Da sei er kürzlich gewesen. »Können Sie sich vorstellen, worüber ein Schriftsteller schreiben soll, wenn er in so einer Stadt lebt? Wenn die Welt um einen herum einfach in Ordnung ist?« In seinen Geschichten erzählt Levi auch vom Leben der Juden in der Türkei. Er leistet damit seinen Beitrag dazu, Einblick zu gewähren in einen Teil der Gesellschaft, der für Außenstehende weder leicht zugänglich noch im Großstadtgewimmel von Istanbul gut auszumachen ist. Stark biographisch werde sein nächstes Buch sein, das er gerade begonnen hat zu schreiben. Soviel ist sicher: Der Protagonist, ein etwa 50jähriger Mann, geht auf die Suche nach einigen Kameraden aus der Schulzeit, um sie noch einmal alle zu versammeln und erzählt so die Geschichte der Freunde und seine eigene.

Levi selbst kommt aus einem modernen, westlich orientierten Elternhaus. Dreisprachig sei er aufgewachsen. Türkisch sprach er mit seinen Eltern, Ladino mit der Großmutter väterlicherseits und Französisch mit der Großmutter mütterlicherseits. Religiös war man in seiner Familie nicht gewesen, wie auch das gesamte jüdische Bild Istanbuls nicht orthodox geprägt ist. Jüdisch fühle Levi sich vor allem an den Feiertagen, zu Pessach oder Jom Kippur, ansonsten bedeute das »jüdisch sein« für ihn Identität und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur, die Levi in jedem Fall bewahren möchte.

Im Gegensatz zu anderen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde Istanbuls, die sich noch immer – oder gerade wieder – bemühen, nicht aufzufallen, zieht Levi es vor, sich zu erklären. »Das ist es doch, was ich als Autor tun muß!«